Questo è il mio ultimo viaggio, mi sono detto mentre compravo il biglietto per il treno.

Nella piazza davanti alla stazione ci sono solo i taxi fermi in coda, e i tassisti che dormono sui sedili reclinati. Fuori dai loro finestrini, anche la città sembra più calma; mi è sembrato il momento giusto per partire. Un po’ da vigliacchi, certo, come scappare dal letto di una donna in piena notte, ma indolore.

Torno dentro e punto verso il binario. In questa stazione i distributori automatici vendono di tutto tranne le sigarette. Il treno arriva già stracolmo di gente e io salgo già nervoso di mio. L’astinenza dalla nicotina mi fa agitare le gambe. I bagagli sparsi nel corridoio m’impediscono qualsiasi passaggio. Un ragazzo dorme appoggiato su due trolley, sembra un fachiro. E poi, non si sa perché, ma sui treni notturni i bambini sono sempre svegli. Che cosa ci sarà di così divertente? L’avranno preso per un luna park questo dannato cilindro di lamiera.

I treni notturni non sono cambiati, questo si può dire, profumano ancora di putrefazione. Il viaggio è stato lungo; i viaggi di ritorno, di solito, sono più brevi, si sa.

Sono passati dieci anni dal giorno dell’andata. È passata una vita intera, e io sono ancora alla ricerca della mia tregua. I miei pensieri sono corvini, densi, sono una roccia liquida come il petrolio. Tutto quello che mi circonda è un velo nero, m’impedisce costantemente di respirare, come il greggio che blocca le ali di un volatile. Ho qualcosa dentro, nella pancia, che scava continuamente, come una trivella allarga la crepa che mi porterà alla distruzione. È qualcosa che sfugge via, che sembra acqua passata, ma mantiene sempre le promesse e, prima o poi, tornerà per saldare il conto: esploderà in un giacimento di guai.

Nessun movimento, invece, ho trovato nella mia terra. Nulla che sfugga, nessuno scarto, neanche un percorso alternativo. A parte il vento, che mischia l’odore dei frantoi con quello delle discariche a cielo aperto.

L’autobus che mi riporta a casa fa il giro di tutti i paesi. L’autista, a ogni tappa, fuma una sigaretta. Scendo, gliene chiedo una, e resto a guardare i ragazzi con gli zaini di scuola che salgono. Tra un paese e l’altro, si viaggia nelle terre di nessuno, negli spazi aperti, le campagne immense; sono luoghi perfetti in cui perdersi, e passeggiare mano nella mano con una donna. Nascondigli per amanti e baci nei campi. Posti per brutti ceffi. Mi sembrano tombe perfette, silenziose, in grado di donarmi il giusto riposo, terreni in cui seppellire un cadavere e dimenticarlo.

La terra è di una bellezza rara, e riscatta, agli occhi, gli scheletri dei palazzi iniziati e non finiti. Costruzioni di case lasciate a metà che i palazzinari tirano su in mezzo al verde, dove nessuno mai si sognerebbe di poggiare qualcosa di grigio. E lavatrici dimenticate per strada, che non sono buone neanche come nascondiglio per i cani. Ma il sole splende, e penso che non ho nulla di cui preoccuparmi, che il petrolio da queste parti non c’è, e di certo non lo troverò nel mio stomaco. Mi lascio ingannare dai primi caldi e dal mare che da sempre mi attira più del canto delle sirene.

“Questa terra è un sasso”, mi ha detto un anziano fermo in una piazzola di sosta, lungo la strada. Ha una bancarella, insieme alla moglie, vendono una serie di prodotti tipici ben sigillati in barattoli di vetro che profumano d’olio. Profumano di ulivi secolari sradicati per far spazio a gasdotti, profumano di gente assuefatta alle profanazioni. “Questa terra è un sasso”. E che sasso è? È un faraglione che si è staccato dal promontorio e adesso domina il mare. È qualcosa di piccolo, è un fastidio che ti punge dentro la scarpa. È un sasso che tiri, o un sasso che ricevi?

Gli anni lontani da qui lì ho passati per strada, lontano dalla grazia di Dio. La città in cui vivo adesso è precisa. Mi ricorda la credenza che c’era a casa di mia nonna, lei la teneva sempre perfetta. Due volte alla settimana tirava fuori tutte le conserve, spolverava i ripiani e rimetteva i barattoli in ordine di prodotto e data di produzione. Poi puliva tutto con un foglio di giornale e una miscela di acqua e aceto. L’odore di aceto si avvertiva per tutta la giornata. Verso le sette, mio nonno rientrava dal lavoro e, puntuale, brontolava per la puzza. E così i miei nonni si sono amati per almeno cinquant’anni della loro vita, divisi soltanto dall’odio per l’aceto due volte a settimana.

La città in cui vivo adesso è precisa, quasi urla di rigore. Questa terra, invece, sussurra. È un vento lieve, che soffia nella controra, e porta silenzio e riposo delle membra. È una carezza di un’onda sulla spiaggia fatta di sassi.

Quando ero piccolo abitavamo in campagna, e nella casa accanto ci abitavano i miei nonni. Io passavo molto tempo con loro; mia madre faceva l’insegnante, e si sa, gli insegnati sono come i calciatori: è difficile giocare nella squadra della propria città. Così veniva sballottata tra un paese e l’altro del subappennino, a lottare per le supplenze, a scalare graduatorie per i posti di ruolo neanche fossero la coppa dei campioni.

La mattina alle sette lei era già fuori, pronta per una nuova trasferta. La sua Fiat 500 gialla era parcheggiata proprio davanti casa; a scuola mi avrebbe accompagnato mio nonno, poco più tardi. Io ero ingolfato nel mio grembiule dal colletto azzurro, fermo sul ciglio della porta, con lo zaino già infilato. Guardavo mia madre, i suoi estenuanti tentativi di mettere in moto quella 500 gialla che l’avrebbe portata chissà dove. Aspettavo che quel puntino giallo sparisse all’orizzonte, nella lunga strada sterrata che portava a casa nostra.

Il disastro, invece, è successo di notte, nell’area di sosta di un autogrill. Avevo ventitré anni e mi ero già smarrito parecchie volte. Mia madre aveva smesso di preoccuparsi per me, ero un caso perso; questo era l’unico tormento sano che avevo, in mezzo a un pozzo di squilibrio.

Ero fermo in auto, con la schiena spezzata. A quel tempo prendevo un anestetico per cavalli al posto dei calmanti, a volte lo mischiavo con il vino. Successe che quel moto che avevo dentro, quella trivella, riprese a muoversi. Come se la desolazione dei lampioni e dei camion a rimorchio avesse ridato fuoco a tutta la benzina che avevo. Iniziò a girarmi tutto intorno, e le luci al neon non aiutarono di certo. Ogni forma di lucidità mi aveva abbandonato, ero sfibrato. Sentivo il fiato sul collo delle mie giornate perse, l’unica soluzione era la disfatta. Scappare per cercare un riparo di una notte, sperando che duri tutta la vita. Nascondersi, aspettare che il nemico vada via. Il problema è che la morsa che mi attanagliava abitava proprio nelle mie budella. Giorno dopo giorno sentivo crescere la nausea: una puzza perenne, proprio sotto il naso, che neanche l’aceto di mia nonna sarebbe riuscito a lavar via.

Misi in moto e mi rituffai in autostrada. Cercavo di tenera la destra, attento a non finire nella corsia d’emergenza. Non ero ubriaco, ero solo pazzo. Sentivo le auto sfilarmi di lato, come le zanzare che ti sfiorano l’orecchio. Cercavo di scacciarle scuotendo la testa, mentre le mani, forse, erano ferme e provavano a guidarmi verso qualcuno.

Svoltai alla prima uscita, senza preoccuparmi dell’orario.

Da queste parti abitava un uomo che conosco da sempre: un uomo che lavora la terra; coltiva il suo orto tutti i giorni, da quasi trentacinque anni. In questo mese di solito raccoglieva i carciofi, e seminava le cipolle. La moglie faceva l’insegnate; suo figlio, quello grande, monta ancora oggi missili sotto le pance dei caccia bombardieri; lavora nell’aeronautica. Il figlio piccolo, lui diceva che era ancora troppo piccolo per decidere come sprecare la sua vita. L’altro figlio ero io.

Arrivai al tramonto, l’uomo stava nei campi.

La zappa s’infrangeva nella terra bagnata dalla pioggia, produceva i rintocchi di una campana. Con la luce, la zappa, vista da lontano, sembrava quasi un fenicottero: a ritmo cadenzato infilava la testa nella terra e poi tornava a fare capolino fuori, per sbirciare il sole che sorgeva.

La strada sterrata era difficile da gestire per uno nelle mie condizioni. I vicini si chiudevano in casa quando mi vedevano arrivare con la macchina nel vialetto. Forse non mi riconoscevano, o forse si serravano in casa proprio perché ero io. Da piccolo giocavo insieme ai loro figli. I nostri terreni confinavano con quelli di un’azienda che lavorava il sale. In fondo, dietro le ruspe, c’era un campo dove ne accumulavano enormi cataste; sembravano montagne. Io pensavo: davvero il mondo ha bisogno di tutto questo sale?

Il nostro gioco preferito era salire in cima a queste montagne di sale, da lì sopra si vedeva tutta la pianura. Sulla sinistra c’era la nostra casa. Quando c’era bel tempo, sulla destra si vedeva anche l’autostrada, e dietro, in fondo in fondo, si vedevano le isole Tremiti. Una volta saliti in cima, si buttava uno sguardo al panorama e poi ci si lanciava a peso morto, rotolando come botti giù per la discesa. Tornavo a casa con i vestiti completamente bianchi, sembravo una bistecca sotto sale. Mia madre mi spogliava e metteva i vestiti a lavare. Controllava le escoriazioni che mi ero procurato rotolando, mi ricordo che bruciavano un sacco, poi m’infilava sotto la doccia. Io stavo fermo, con gli occhi chiusi per lo shampoo, e lei mi rigirava sotto l’acqua, come si fa quando si lava un cane. Io le raccontavo di quanto era bella la nostra casa vista da sopra la montagna; lei mi diceva che divagavo sempre troppo, che dovevo smetterla di rotolarmi giù da quella catasta di sale.

Parcheggiai la macchina proprio davanti alla porta, ed entrai. L’uomo che lavora la terra mi diede qualcosa da mangiare e un bicchiere di vino. Bastava guardarmi negli occhi per capire che ero già su di giri; ma in campagna il vino durante i pasti è sacro come l’ostia la domenica, e un rifiuto mi avrebbe reso ancora più antipatico ai suoi occhi. Mia madre sarebbe tornata a breve e non avrebbe dovuto trovarmi lì, queste le uniche frasi che mi rivolse. “Quelli come te sono come la frutta marcia”.

L’uomo che lavora la terra mi mise alla porta.

A stento mi reggevo in piedi, il freddo mi spezzava le ossa. Avevo sottobraccio la mia amica, la più tremenda delle paure, la paura di non riuscire più ad afferrare la mia vita. E il disorientamento dell’alienazione, quella che confonde le direzioni e ti fa scambiare la destra per la sinistra. Sento ancora il rumore che facevano le mie scarpe nel fango, la sensazione delle calze bagnate era l’unico abbraccio, seppur freddo, che potevo concedermi. L’abbraccio più disgustoso del mondo. Vidi da lontano la montagna di sale, nel terreno vicino: era ancora lì. Un po’ cambiata anche lei, ma era ancora lì. La raggiunsi, per l’ultima volta. La scalai fino in cima e diedi un rapido sguardo al panorama. Di notte non si vedeva un bel niente, solo qualche luce in lontananza. Presi un respiro e mi lasciai cadere per sempre.

Sapevo che l’uomo che lavora la terra aveva sempre odiato ciò che leggeva nei miei occhi, e quella sera me l’aveva spiattellato con chiarezza. Ero andato da lui per salutarlo, ma non me ne aveva dato il tempo; come un mendicante mi ero inginocchiato ai suoi piedi non per elemosinare soldi, ma per chiedere comprensione.

Il suo dito teso mi aveva indicato la porta. Era stato spietato nello sguardo e nel tono. Fuori dalla porta lo scorrere del tempo non era stato più lo stesso. La realtà non era stata più la stessa. Era iniziato così il viaggio d’andata.

Da lì cominciò la tempesta, la dipartita che oggi vede il suo ritorno. La trivella ha trovato la giusta crepa per il crollo. In mezzo ai campi coltivati, una vita è marcita. È saltata la catena della bicicletta, qualcuno nel mio cervello ha staccato il contatore.

Non so in che posti sono stato. Qualcosa è successo, o forse non è accaduto proprio un bel niente. Ho solo respirato. Ho mangiato, a volte. Ho perso il controllo della mia vescica. Ho riposato questo involucro di carne, l’unica dimora per la mia sposa. La pazzia sono i vermi che ti mangiano dall’interno. La consapevolezza è il primo passo, mi hanno detto; ma questo non conta niente quando la droga che assumi è prodotta direttamente dal tuo cervello, e non finisce mai. Non devi neanche lavorare per procurartela, e ti ritrovi a vivere in quella scatoletta di fiammiferi che è diventata la tua vita.

Sono dieci anni che non metto piede qui. La strada sterrata è stata ricoperta da una colata di cemento. A percorrerla a piedi non si arriva mai. L’uomo che lavora la terra è nel campo, a pochi metri dai carciofi e dalle cipolle, fermo, impalato in mezzo alla terra come uno spaventapasseri. In ginocchio, immobile, teso come quella volta che mi ha cacciato di casa. Mia madre è appoggiata con la faccia sulla porta d’ingresso. La porta è spalancata, e dall’interno della casa un fiume di grossi ratti scorre in mille direzioni diverse; sembra un’inesorabile valanga di fango, solo che è grigia e squittisce. La sua faccia si adagia disperata sulla superficie di legno della porta. La voce è strozzata, dagli occhi non vengono giù le lacrime. I suoi figli non li sente praticamente più, sono grandi ormai, sono in qualche città lontana. Quello piccolo si è sposato due volte, fa il carrozziere di veicoli d’epoca e una volta al mese si concede di andare a puttane. Dice che quelle del nord sono più affascinanti di quelle della periferia del suo paese. Il figlio grande continua a montare le bombe sotto gli aerei. Dice che vive tranquillo perché l’industria bellica non andrà mai in crisi.

L’altro figlio sono io.

I ratti raggiungono l’uomo che lavora la terra, quasi lo travolgono. Rosicchiano tutto quello che trovano davanti ai denti, rosicchiano le sue scarpe. Le sue spalle scoscese, stanche, non sembrano quasi più quelle di un agricoltore. Mia madre, disperata, si regge alla porta; io penso che, da queste parti, la miseria dev’essere arrivata molto prima di me. Mi sdraio ai piedi di un albero di pere, mi adagio con la faccia nella terra arida, dura. “Questa terra è un sasso”, risuona nei pensieri mentre mi accascio su una distesa di pere marce. Chiudo gli occhi e all’improvviso tutto si spegne, la limpidezza del buio e la perfezione della resa. Mi abbandono alla mia sorte: marcire qui, su questo sasso, insieme alla mia terra.

*****

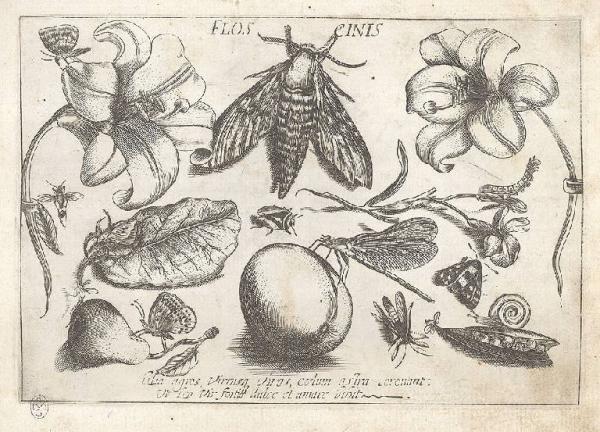

La foto di copertina è di Sara Sabatino.