«Passerà.»

«Mia figlia è morta. Riesci a dirmi qualcosa di più intelligente!?»

Marta si concentrò. «Tutti dobbiamo morire, Elena.»

«Questo può valere per i morti di vecchiaia! Cosa c’entra con i morti per sbaglio!?»

«Cosa intendi con ‘per sbaglio’!? Pensi che qui ci sia qualcuno che ha sbagliato!?»

Elena non riusciva a posare lo sguardo da nessuna parte in quella casa dove era morta sua figlia. Non riusciva a guardare il tavolo, le sedie, il divano, il quadro impassibile alla parete, le tende strozzate agli angoli delle finestre, gli specchi sospetti, il frigo con il suo inesorabile e sinistro ronzio, l’orologio a muro di una rotondità lenta e sbalordita. Oggetti irreali che non sembravano più assolvere alle loro funzioni, ma a qualche oscuro disegno. Su quel tavolo pesante come un groppo allo stomaco chi avrebbe potuto più mangiarci? E poteva ancora contemplarsi, senza vergogna, la vita in quegli specchi? E quell’orologio poteva continuare a scandire il tempo? Esisteva ancora un tempo logico e lineare che non girasse intorno alle possibilità perdute? Tutti quegli oggetti sembravano essere lì esclusivamente come testimoni di quello che era successo. Come se fossero stati lì da sempre solo per quello, simili a premonizioni beffarde e sagge. Come aveva fatto Elena a non accorgersi mai delle facce che avevano sempre avuto quegli oggetti? E ora si vergognava di guardarsi in giro in quel posto che aveva denudato in un modo così improvviso e violento l’inaccettabilità della sua disperazione. Ma non poteva nemmeno posare lo sguardo su sua sorella Marta. La odiava talmente tanto che non riusciva a guardarla in faccia.

«Mamma mi dice sempre: “Ma dovevi uscire per forza quel giorno? Dovevi andare a casa di tua sorella proprio quel giorno?”» disse, forse per l’ennesima volta.

«Ma che discorsi! Allora non viviamo più! Non usciamo più di casa, non ci alziamo più dal letto, non mangiamo più, perché potrebbe sempre succederci una disgrazia! Allora uccidiamoci dato che potremmo morire! Non è questo il ragionamento da fare! Ti pare logico!?»

Elena voltava la testa in tutte le direzioni, senza scampo, come alla ricerca di una briciola di spudoratezza. Non era mica colpa sua! Come avrebbe mai potuto pensare, mentre faceva colazione con sua figlia prima di uscire, che quella sarebbe stata l’ultima volta che mangiavano insieme? Come avrebbe mai potuto pensare, mentre venivano qui a casa di Marta, che quella sarebbe stata l’ultima volta che viaggiava in macchina con la propria bambina? Come avrebbe potuto immaginarlo? Non poteva esserne lei la responsabile! E si era convinta che la morte di sua figlia fosse colpa della sorella, ma non riusciva a dirlo.

«La morte di mia figlia è stata colpa tua!» Ecco ci era riuscita.

Marta avrebbe voluto piangere, ed esplodere come un temporale sul vetro scivoloso della cattiveria di sua sorella.

«Sei stata tu a insistere perché venissi qui da te» continuò Elena.

«Saresti venuta comunque.»

«E chi lo sa. Non ci è dato sapere cosa avremmo fatto noi se gli altri avessero agito in modo diverso, se le cose fossero andate diversamente. Altrimenti non esisterebbero i sensi di colpa.»

Elena stava seduta su una sedia, irrequieta e incredula come una persona che avesse sbagliato posto, come se stesse sempre per andarsene, senza poggiarsi mai allo schienale. Ma non aveva sbagliato posto. E non se ne sarebbe andata tanto presto.

«Perché vieni sempre a casa mia, se mi odi?» le chiese Marta, fissandola dal divano.

«Quando torno qui ho come la speranza che tutto sia rimediabile…» rispose Elena. «E poi non ti odio. Mica lo hai fatto apposta?»

«Allora perché dici che è colpa mia?»

«Be’, mica è colpa mia se hai una casa così pericolosa!»

Due mesi prima, la figlia di Elena, sei anni, si era svegliata di buon mattino, euforica, schiamazzando come in preda a una felicità certa e duratura, ed era venuta con la mamma a trovare la zia Marta, senza salutare per sempre gli orsacchiotti che avrebbe lasciato orfani in giro per la sua cameretta, come un monito impietoso all’impotenza della madre. Appena era entrata, nemmeno il tempo che le due sorelle si salutassero, la bambina, correndo dietro al Golden Retriever della zia, era scivolata battendo la testa in modo violento sul pavimento. Inutile la corsa in ospedale, come avrebbero detto i giornali. E inutile dannarsi per capire di chi fosse la colpa. Ma questo i giornali non lo avrebbero detto. Alla cronaca piace che ci sia un colpevole. E anche alla gente.

«La mia casa non è pericolosa! Mia figlia non è mai morta!» disse Marta.

«Già. Tua figlia è viva. È mia figlia a essere morta.»

«Tu non mi perdoni il fatto che mia figlia sia viva? È per questo che mi odi?»

«Be’, se tua figlia fosse morta per prima inseguendo quel cane, mia figlia sarebbe ancora viva.»

«Questo non puoi saperlo!»

«Statisticamente è impossibile che due cugine muoiano nello stesso modo, cadendo nella stessa casa, dopo aver inseguito lo stesso cane.»

Elena si alzò per cercare un accendino. Dopo averlo trovato tornò a sedersi, e si accese una sigaretta perché la sua impazienza sbuffasse tangibile in nuvole di fumo.

«Ho sempre evitato pericoli di ogni sorta in casa mia. Ho sempre scelto con un’attenzione maniacale mobili senza spigoli, sedie leggere e sicure, elettrodomestici affidabili. Non ho cani, gatti o altri animali. Non ho una piscina. Le prese non sono a portata di dita. L’ambiente viene sempre disinfettato. I pavimenti non sono scivolosi… Ho sempre avuto paura che mia figlia morisse. Ma più di questo, ho sempre avuto paura che non riuscissi a perdonarmelo» disse Elena, cercando di fissare qualcosa oltre il pallore sfinito del muro.

«Ma tutte queste precauzioni non ti sono servite a molto» constatò Marta.

«Non mi sono servite perché tu non le hai eseguite in casa tua.»

«Non è per questo! Ci sono cose che non si possono evitare!»

«Se tu avessi fatto come ho fatto io, le avresti evitate!»

«Ma io non voglio vivere come vivi tu! Nella paura! Piena di precauzioni! Non serve a niente! Può sempre succederti qualcosa che non hai previsto!»

Elena avrebbe voluto che a morire fosse stata la figlia di sua sorella. Così gliel’avrebbe fatta vedere lei a Marta! Così avrebbe potuto dirle trionfante: “Hai visto! Te l’ho sempre detto io che la tua casa è molto pericolosa!”. Così finalmente la sorella avrebbe dovuto darle ragione! E mentre immaginava questo, Elena assaporava la libertà e la freschezza del solo mondo in cui avrebbe potuto dire con orgoglio quelle parole, il mondo in cui la propria bambina era ancora viva.

«Tua figlia, Marta, a casa mia non sarebbe mai morta!» disse.

«Smettila Elena! Non puoi saperlo!»

«E così! Tu non lo sai perché a casa mia non ci vieni mai!»

Il sole cominciava a infiltrarsi attraverso la finestra inondando di luce lo spessore indiscreto degli oggetti. Marta si alzò per andare ad abbassare un po’ la tapparella elettrica. Se fossero andate lei e sua figlia a casa di Elena quel giorno, sua nipote non sarebbe morta. Premette il pulsante e la tapparella si azionò come uno scroscio di risa diaboliche. Poi prese i croccantini per il cane e li mise in una ciotola che posò a terra. Il Golden Retriever arrivò felice e senza rimorsi, e ingurgitò tutto, spensierato. Appena ebbe finito di buttare giù l’ultimo croccantino andò a strusciarsi da Elena in cerca di carezze.

«Potresti fargliela una carezza!» esclamò Marta guardando la sorella che fissava sulla parete bianca come il riflesso del proprio spavento.

«Se lui non ci fosse mai stato, mia figlia sarebbe ancora viva» le fece Elena come leggendo sul muro attonito il libro indiscusso dei passati possibili.

«Non ti posso dire niente» disse Marta. «Il tuo dolore non voglio nemmeno immaginarlo. Ma così non fai altro che perpetuare il male di quel giorno.»

Il male di quel giorno infatti debordava da qualsiasi confine spaziale e temporale che si potesse immaginare, per arrivare a conquistare tutti gli eventi passati e quelli futuri, tutte le cose successe e quelle non successe, tutti gli spazi reali e quelli finti, tutte le persone coinvolte e quelle non coinvolte, tutte le parole dette e quelle non dette, tutti i pensieri, tutti i gesti, tutti gli odori, tutti gli oggetti. Imbattibile, come un esercito di rimorsi.

Elena spense la sigaretta nel posacenere che stava sul tavolo. Stava pensando a quelle volte in cui qualcosa le era andato storto, quando qualcuno le aveva rubato la borsa forse, o quando aveva perso il cellulare, e la sorella le aveva detto: “Non piangere! Pensa a chi sta peggio di te! A chi ha perso un figlio!”. E lei le aveva risposto che non gliene importava niente di chi stava peggio di lei, di chi aveva perso un figlio. Che, in quel momento, il suo dolore banale era più tragico di qualsiasi altro dolore. Che non la consolava per niente pensare a una tragedia peggiore, perché per lei, ovviamente, non c’era nessuna tragedia peggiore della sua banale tragedia. Perché, certo, poteva succederle di peggio, come diceva Marta, ma poteva anche non succederle proprio niente, pensava lei. Né la tragedia peggiore, né quella minore… Ma adesso che le era morta la figlia, che le era successa quella che avrebbe dovuto essere la tragedia peggiore, cosa le avrebbe detto la sorella? A quale tragedia peggiore avrebbe dovuto pensare ora? Cosa fare quando non esiste una tragedia peggiore? Con cosa consolarsi?

«Sai, Marta? Anche quando perdi una figlia, esiste sempre una tragedia peggiore» disse Elena, anche se, ovviamente, una tragedia peggiore non l’avrebbe consolata, in quanto per lei sarebbe rimasta sempre una possibilità troppo remota.

«E quale sarebbe una tragedia peggiore di quella di perdere una figlia?»

«Sarebbe stato peggio se fossi morta io.»

«Io preferirei morire, piuttosto che sopravvivere a mia figlia» disse Marta implacabile come l’ennesimo giorno che scivolava via sul quadrante ruvido della colpa.

«Secondo me è ancora più inumano che una madre muoia prima della figlia. Che non possa più vedere quello che lei farà. Che non possa più vedere come lei crescerà, come diventerà il suo viso quando sarà grande, come si vestirà il giorno del proprio matrimonio. È ancora più inumano che non possa più vedere di chi si innamorerà e di cosa sarà fatta la sua felicità. È ancora più crudele sapere che non potrà mai più far parte della futura felicità della figlia, che ne sarà per sempre esclusa. È ancora più crudele non poter vedere le facce che avranno i suoi nipotini, non poter scoprire cosa avranno preso dalla nonna, sia nei tratti che nel carattere… Talmente crudele che una madre vorrebbe reincarnarsi in un insetto, in una mosca, per poter spiare tutta la vita della figlia, ogni suo più piccolo gesto, ogni persona che incontra, e poter ridere a ogni suo sorriso, e piangere a ogni sua lacrima. E poter amare le persone che le fanno del bene, e odiare quelle che le fanno del male. E poter vedere i film che lei vede, e leggere il libri che lei legge… È ancora più crudele per una madre morire e pensare di non poter più guardare la figlia mentre farà cose che lei non potrà neanche immaginare. È questa la cosa più crudele» affermò Elena. Là dove l’amore dei sensi vuole solo farsi vedere e mettersi in mostra, là l’amore materno vuole soltanto vedere, evidentemente.

Marta tornò a sedersi sul divano con un rantolo asfissiato dell’imbottitura in poliuretano.

«Dov’è tua figlia? Perché non riesco mai a incontrarla quando vengo a trovarti?» riprese a dire Elena.

«Sta nella sua stanza. Ha un po’ di influenza.»

«Ma anche l’altra volta aveva l’influenza? E la volta prima ancora aveva sempre l’influenza?»

«Non mi ricordo. Forse dormiva o faceva i compiti.»

Una porta da qualche parte nella casa stridette sui suoi cardini terrorizzati, come un urlo agghiacciante striderebbe su delle corde vocali.

«Chi è stato? Una porta si è aperta! Tua figlia?» chiese Elena. E poi ancora: «Perché non viene a salutarmi? Perché non le dici di venire qui?»

«Meglio se la lasci stare. Non sta molto bene oggi.»

«Voglio solo vederla!»

«Perché vuoi vederla?»

«Voglio vedere se è diventata più bella di mia figlia. O se invece è sempre rimasta quella più bruttina tra le due… Voglio vedere se è diventata più brava di lei a parlare e a pensare. Voglio vedere se è diventata più alta, o se è sempre bassa rispetto a mia figlia.»

Questa volta Marta si rifiutò di chiederle spiegazioni.

«Tua figlia potrà diventare tutto quello che mia figlia non sarà mai!» continuò Elena. «Non è giusto! Come posso sopportare di averla sotto i miei occhi?»

«Per questo evito di fartela vedere.»

Ma anche se non l’avesse vista, Elena l’avrebbe comunque immaginata. E quello che avrebbe potuto immaginare riguardo alla vita della nipote sarebbe stato sempre più crudele della realtà. I successi, la felicità, gli amori, i tanti amici che la stimavano, le grandi capacità in grado di farle raggiungere tutti i suoi obbiettivi, la sua bellezza che sarebbe aumentata con l’età, tutto l’affetto che avrebbe dimostrato alla madre, i baci che le avrebbe dato, i consigli che le avrebbe chiesto, i segreti che le avrebbe svelato… No! Non poteva essere così crudele la realtà!

Adesso il sole stava tramontando, ed Elena guardava le fessure rosse della tapparella elettrica, vergognandosi per quella sua invidia più crudele di qualsiasi realtà.

«Anch’io soffro! Anch’io ho perso una persona cara! Era mia nipote! L’abbiamo persa insieme!» disse disperatamente Marta.

«Non è morta tua figlia! Tu non hai perso niente!» Elena cominciò a piangere. «Perché è stata proprio mia figlia a morire? Per quale motivo è morta la mia bambina e non la tua?»

Marta si alzò per andate in bagno. Doveva resistere. Doveva compatire il dolore folle della sorella. Ma, nello stesso tempo, doveva prenderne le distanza. Doveva salvarsi. Non doveva lasciarsi sopraffare da tutto quel male. Non doveva abbandonarsi al torpore seducente di quella paranoia. Ci doveva essere un modo di uscire con la ragione dal caleidoscopio delle domande e dei sensi di colpa. Tornò dal bagno lasciandosi alle spalle il risucchio claustrofobico dello sciacquone.

«Tutti le volevano bene. Era la più amata a scuola. Al parco giochi. In piscina. Tutti dicevano che era la bambina più bella del mondo» riprese a dire Elena senza più piangere. «Al funerale c’era tantissima gente. L’intero paese forse. Nessuno riusciva a farsene una ragione. Piangevano tutti. Tutti erano disperati per la morte di mia figlia.»

«Le persone, quel giorno, non stavano male per tua figlia. Stavano male per le loro figlie, per i loro figli. Non piangevano per la tua bambina, ma perché immaginavano la morte delle loro figlie o dei loro figli. È un po’ come se non fosse morta solo tua figlia, ma anche le figlie e i figli degli altri. È come se fosse morta la figlia di tutti… Se una persona fosse immortale, e anche i suoi cari, pensi che si commuoverebbe davanti alla morte delle altre persone?»

Elena prese un’altra sigaretta dal pacchetto e l’accese, sperando di calmare quel magma interiore che premeva sotto la superficie spasmodica del suo mento.

«Tu sei sempre stata ossessionata dalla morte» continuò Marta. «Avevi sempre paura di morire, o che le persone a te care morissero. Stavi sempre in ospedale a farti fare tutte le analisi e gli esami possibili. Temevi sempre di avere qualche malattia incurabile. Eri convinta di averle tutte, le malattie gravi. Avevi sempre paura di uscire e di fare un incidente. Non prendevi l’aereo solo perché avevi paura di trovarti di fronte alla certezza di essere veramente sul punto di morire.»

Già. Perché per Elena la morte doveva essere solo una mania, un incubo, una paura. Doveva essere lei a inventare le sue mille forme. Perché solo così la morte, diventava accettabile. Come realtà imminente e inevitabile, invece, la morte era proprio insopportabile.

«Tu non hai mai avuto paura della morte, Marta?» le chiese Elena.

Certo che ne aveva avuta. E forse ne aveva ancora. Da piccola immaginava sempre che la sorella morisse in situazioni in cui lei non era presente. Tutte quelle volte che Elena usciva da sola e tardava a rientrare, lei veniva presa dal panico all’idea che le fosse successo una disgrazia. Se la immaginava sempre piena di sangue incastrata tra le lamiere di una macchina, o stesa con una taglio alla gola nei sotterranei di qualche locale notturno. Immaginava che qualcuno telefonasse a casa per avvisare che era successa una tragedia, ma non poteva spiegare per telefono, e allora era meglio se tutti andassero subito in ospedale. E così lei avrebbe scoperto che la sorella era morta, e con lei lo avrebbero scoperto gli altri, e anche la mamma. E immaginava che la mamma le avrebbe chiesto continuamente, e per tutto il resto della sua vita, come un acufene che non se ne sarebbe più andato: “Perché non eri con Elena quando è successo il fatto?”, “Perché non c’eri quando tua sorella moriva?”, “Perché non sei uscita insieme a lei?”, “Perché non siete tornate insieme quella notte?”. E lei avrebbe voluto risponderle che non è che potevano stare sempre insieme! Non è che poteva stare sempre dietro a Elena! Non è che poteva sempre controllarla! Che, anche se sorelle, erano due persone diverse, ognuna con una vita propria, con dei gusti propri, con delle necessità proprie. Che ognuna aveva i suoi amici, i suoi passatempi, le sue idee. E nessuna delle due poteva sacrificare la propria vita per fare quello che faceva l’altra, e stare sempre attenta affinché all’altra non accadesse nessuna disgrazia. E poi, avrebbe voluto aggiungere, c’erano disgrazie che non si potevano evitare. Nemmeno con tutte le precauzioni di questo mondo.

«Qualche volta» rispose Marta.

«Perché abbiamo così tanto paura della morte?» chiese Elena. «Perché ne siamo tutti così ossessionati? Penso che nessuna epoca nella storia dell’uomo sia stata ossessionata dalla morte come la nostra. O sbaglio?»

Marta ci pensò. Forse questa paura era legata al fatto che la televisione e i giornali e la rete e tutti i mezzi di comunicazione di massa non facevano altro che insistere sulla cronaca nera, ponendo attenzione a ogni dettaglio sulla morte delle persone: e come era avvenuta, e in quali circostanze, e per quale motivo, e tutti i familiari che la vittima lasciava nello sconforto, e tutti gli amici, e tutti i colleghi, e come era bella la vittima, come era intelligente, e si sarebbe sposata a giorni, o si sarebbe laureata, o avrebbe realizzato a breve chissà quale altro sogno che inseguiva da sempre, e stava al culmine della sua carriera, e stava in un periodo favorevole della sua vita, e sarebbe diventata famosa, avrebbe presto avuto un bambino, ed era così felice! Se non fosse morta proprio in quel momento! E tutte le cose che aveva detto o scritto, guarda caso, proprio prima di morire! Incredibile! Inaccettabile la morte! E noi pensiamo che è uno scherzo, che ci prendono in giro: “Ma a chi interessano queste stupidaggini!?”, pensiamo. Eppure queste stupidaggini noi le leggiamo, le cerchiamo in modo maniacale. Chi l’avrebbe mai detto che ci saremmo interessati a tutto questo? Incredibile! Inaccettabile la morte! E doveva esistere una correlazione tra questa vita mitizzata e imbellettata come un piacere irrinunciabile che ci sbattevano in faccia da qualsiasi direzione, e che la morte sembrava venire a vanificare e a svalutare in modo inammissibile, e il fatto che avevamo continuamente paura di morire.

«Forse se non avessimo tutta questa paura di morire» disse Marta. «Se non dessimo tutto questo valore alla vita, non saremmo così succubi del potere, e così pronti a sottometterci e a sopportare tutto pur di avere salva l’unica cosa che per noi conta: la vita. E forse saremmo finalmente in grado di ribellarci a qualsiasi cosa. Di far valere le nostre ragioni senza compromessi. Chissà! Può darsi che al potere conviene tutta questa nostra paura. Tutta questa nostra nevrosi.»

Elena spense la sigaretta. Nella casa si stava facendo buio, come al termine di uno spettacolo teatrale. Ma non erano a teatro, e Marta si alzò per andare ad accendere la luce, perché in qualche modo la tragedia della realtà doveva ancora finire. Ma quando tornò a sedersi sul divano, il vulcano che la sorella covava esplose, riversando una lava che poteva solo seminare altra morte.

«Rivoglio mia figlia! Non mi interessa la rivoluzione!» urlò Elena. «Non mi interessa quello che conviene al potere! Io voglio solo che mia figlia continui a crescere! Che continui a diventare bella! Che continui a essere felice! Che continui a studiare! E che diventi una donna in carriera! E che realizzi tutti i suoi sogni! E che si sposi! E che faccia un figlio!»

«Elena calmati. Non fare così. Non serve a niente.»

«Dimmi perché è morta mia figlia! Dimmi solo un motivo!»

«Non c’è un motivo. È stato un caso. E poi a che ti servirebbe saperne il motivo? Saperlo non la riporterebbe in vita.»

«Ma renderebbe la sua morte più sopportabile!»

«Tu vuoi saperlo perché ti senti in colpa. Perché hai paura di averla uccisa tu. Vero Elena?» le disse Marta con delicatezza. «Hai mai desiderato che tua figlia morisse?»

Elena la guardò.

«Succede a tutti. Non è una cosa brutta. È normale» continuò Marta.

Elena tornò a distogliere da ogni cosa i suoi occhi senza pace. Aveva mai potuto davvero desiderare che la propria figlia morisse? Non lo sapeva. Non si ricordava. Quando litigavano, a volte, diceva alla sua bambina che l’avrebbe ammazzata, che avrebbe voluto ammazzarla, che avrebbe voluto vederla morta. Ma mica lo pensava veramente!? Mica lo desiderava sul serio!? No! Non poteva averlo desiderato! Era impossibile! Forse l’aveva desiderato solo in preda alla rabbia! Solo per un millesimo di secondo! Ma sua figlia non poteva essere morta perché lei l’aveva pensato! Non poteva essere morta perché lei l’aveva desiderato! Elena non poteva accettarlo questo! Non avrebbe mai potuto accettarlo! Marta lo capiva?

«Ho bisogno di una causa» fece Elena. «Qualcosa di esterno a me che abbia potuto ucciderla! Ho bisogno di un colpevole! Ho bisogno di te! Tu l’hai uccisa, Marta! Tu hai ucciso la mia bambina, invece di uccidere la tua!»

Marta si alzò. Aveva capito cosa doveva fare. Aveva capito qual era l’unica cosa al mondo che poteva fare per dare pace alla sorella. Per far sì che Elena non avesse più sotto gli occhi la nipote, e non potesse più immaginare, attraverso di essa, la vita che avrebbe potuto avere la propria figlia morta. Aveva deciso cosa era giusto fare perché sua sorella non fosse più rosa dall’invidia nei suoi confronti per il fatto che lei, Marta, una figlia ce l’aveva ancora. Lo doveva fare, affinché lei e la sorella fossero pari nel dolore. Affinché vivessero lo stesso male. “Mal comune, mezzo gaudio”. Già! Se gli altri soffrono come noi, almeno non proviamo invidia per la loro felicità, e il nostro dolore diventa più accettabile… E poi era l’unica cosa che doveva fare per mettere a tacere i sensi di colpa che aveva dentro dal giorno in cui la figlia di Elena era morta nella propria casa. Doveva espiare la sua colpa subendo la stessa pena inflitta alla sorella. E non solo. Se avesse fatto questa cosa, che era l’unica cosa logica da fare, avrebbe assunto su di sé, in maniera pubblica e inconfutabile, la colpa della morte di sua nipote. Avrebbe finalmente ammesso, in modo inequivocabile, che era colpa sua se la bambina era morta. E così facendo, avrebbe liberato la sorella dal senso di colpa per la morte della figlia. Tre piccioni con una fava! La morte allora, liberata dall’invidia e dai sensi di colpa, poteva sicuramente diventare per la sorella qualcosa di sopportabile. E così si mosse. Andò nella stanza di sua figlia, la strinse, la baciò, e la uccise.

«Adesso anch’io ho perso mia figlia. L’ho appena uccisa» disse Marta quando tornò.

«Grazie.»

«Tu l’avresti fatto per me se fossi stata al posto mio?»

«Certo.»

«Però non potremo mai sapere se è vero. Non potremo mai sapere che cosa avresti fatto se fossi stata al posto mio. Perché per saperlo la storia dovrebbe ricominciare daccapo, ed essere un’altra storia.»

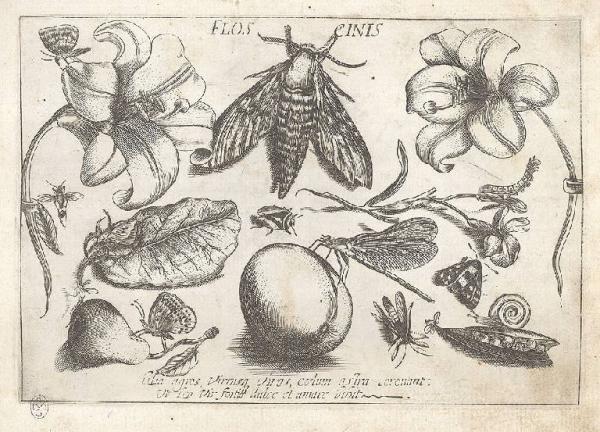

In copertina: Gustav Klimt, Vita e morte, 1908-1911.