Sono andato a vederlo in una soleggiata mattina di fine marzo. La primavera era alle porte. E tutto sembrava così bello, a tratti poetico. Il mio piccolo appezzamento in mezzo a tanti altri piccoli appezzamenti, ai margini della città che ti annerisce i polmoni. Una cosa figa, insomma. Osservavo quell’angolo di terra incolta come se fosse l’ecografia di un futuro figlio. Sarà il mio bambino, ho pensato subito.

Il tizio dell’associazione che me l’ha fatto vedere, in quella bella mattinata di sole, ogni minuto si girava a salutare con calore ustionante persone munite di guanti e dalla schiena piegata. Mi aveva affascinato questo lato genuino e salubre di questo minuscolo angolo verde cittadino. Sembrava l’anfratto di una delicatezza rurale smarrita.

Così ho detto sì, lo prendo. Ho pagato il tizio dell’associazione e sono rimasto a fissare, per quasi un’ora, quel terreno di sette metri per sette che consacrava la mia conversione alla semplice bellezza dell’orto. Tutto attorno, anziani laboriosi e felici mi guardavano, voltavano lo sguardo al mio fertile fazzoletto di terra e mi porgevano il saluto che suonava come il più dolce dei benvenuti.

Ma il sogno è durato poco, troppo poco. Dalla seconda visita, cioè quando ho raggiunto il mio orto per iniziare i lavori coi miei attrezzi nuovi di pacca, ho notato un leggero incarognimento degli stessi soggetti che sembravano avermi accolto con tanta gioia quella domenica mattina. Volti più cupi, niente più sorrisi, sguardi investigatori e silenzi preoccupanti. In quel momento, quando cioè ho conficcato la vanga nella porzione di terra a me assegnata, ho compreso che la guerra stava cominciando. Una serie sterminata di battaglie di pomodori ciliegine e melanzane tonde, di fagiolini rampicanti e piantaggini estirpate. Un incubo di natura orticola che mi porto ancora addosso.

Sapevo bene ciò che volevo. E non pensavo potesse risultare tanto sovversivo. Appena ho tracciato una spirale all’interno della mia piccola porzione, ho visto gli occhi degli anziani iniettarsi di un sangue più rosso del peperone piemontese di Cuneo. Altro che gli sguardi d’odio contro Rosa Parks quando si è rifiutata di cedere il posto alla presunzione bianca. D’un tratto ho visto formarsi un capannello attorno al mio appezzamento, un branco di teste canute e schiene piegate. Una folla vetusta pronta all’assalto. Un falò di sguardi contro la strega di turno. Un gruppo di umani polverosi che sembrava aver avvistato qualcosa di alieno: una spirale rialzata di terra.

Poi qualcuno di questi ha rotto il silenzio. L’ha infranto con un qualcosa che, tradotto dal dialetto, poteva assomigliare a un cos’è questa roba qui. Questo qui è fuori di testa.

Qualcun altro ha preso in mano un cellulare dai tasti giganti e ha chiamato il tizio dell’associazione. Dopo pochi minuti di spiegazioni, me lo hanno passato al telefono.

«Il mio è un orto biodinamico» mi sono limitato a dirgli, mentre balbettava parole confuse di chi non sapeva cosa aspettarsi. Ho ripassato il telefono al legittimo proprietario e ho continuato coi bancali, come si chiamano nel gergo troppo rivoluzionario dell’agricoltura biodinamica. Piano piano – chi provando a sussurrare qualcosa che risuonava più alto del previsto a causa della sordità diffusa, chi sbuffando, chi maledicendo la gioventù, chi il governo, chi i tempi e chi le stagioni che non ci sono più – le tante teste bianche si sono dissolte.

Ho pensato potesse essere la novità, ma il tempo ha soltanto fatto peggiorare la situazione. Ghigni sdentati e derisori, saluti negati e poi, un giorno qualsiasi di maggio, il punto di non ritorno: la devastazione del mio orto. La spirale, abbattuta con nera foga dagli ottantenni, è divenuta una svastica. Un autentico caso di nazismo agricolo. Un raid punitivo nei confronti delle povere cipolle e delle promettenti piantine di fagioli. Maledette mummie infami! La notizia è apparsa anche sui giornali, nella cronaca locale. La cosa che più mi fa rabbia, è che nessun giornalista ha osato scrivere le mie certezze, cioè che sono stati i miei vicini di orto a compiere un tale scempio. Il tizio dell’associazione è arrivato, il giorno stesso in cui mi hanno ribaltato tutto, e ha alzato le braccia dicendo soltanto un mi dispiace, non so. Forse la paglia è troppo estrema.

Giuro che mi ha risposto così. Se l’è presa con la mia pacciamatura, il porco collaborazionista, difendendo i vecchi malefici che hanno compiuto quell’orrore. Ho stretto una vanga tra le mani, in quel preciso istante, e non so cosa mi abbia fermato dal compiere un omicidio efferato e bucolico.

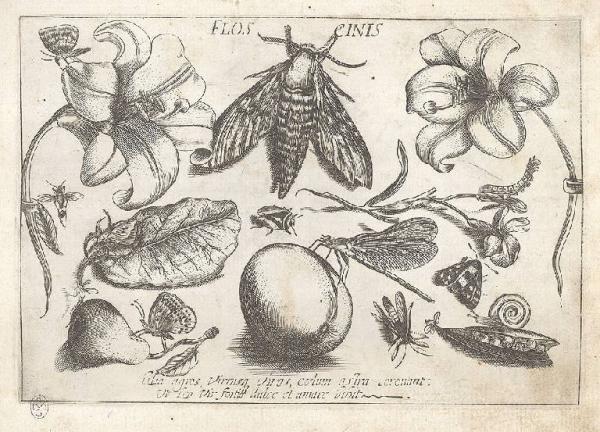

È da allora che è cominciata la mia affilatissima vendetta. E quale momento migliore della tarda serata per distruggere chi ha tentato di demolirti? Così faccio incetta di insetti, bestiacce raccapriccianti o che ispirano quasi tenerezza, sempre pronte a divorare metri o chilometri quadri di leccornie vegetali. Sacrifico il mio tempo, pur di nutrire questi nuovi minuscoli nemici di insalate, pomodori, patate, carote, cipolle e tutto ciò che viene prodotto dai malvagi matusalemme che recitano il ruolo dei contadini tradizionalisti. Mi muovo per giornate intere alla ricerca di zone infestate. Ormai sono quasi diventato un esperto di insetti, larve, funghi e parassiti. Dovrebbero darmi la laurea honoris causa in agraria.

Che sia dorifera, oziorinco, cavolaia o lumaca, che sia afide, cocciniglia, psilla, tingide o mina fogliare, che sia una cieca famigliola di talpe, un misterioso cerbiatto che sconfina quasi nel centro della metropoli, o una colonia felina improvvisata con il premente desiderio di urinare negli orti dei rispettabilissimi vecchietti, nulla sfugge alla mia missione.

Studio tutto nei minimi particolari. Ci vogliono precisione, accortezza e puntualità per colpire questi demoni dai volti rugosi. Non importa se si esce di meno nelle piene sere d’estate. Ci sono compiti molto più importanti da svolgere. Molto di più anche di sgobbare nel mio orto biodinamico a spirale. E il mio è quello di distruggere l’arretratezza culturale e colturale del vicinato di questi orti asociali. Fare tabula rasa, con dovizia di particolari, affinché tutti questi appezzamenti possano diventare il deserto del Gobi in città. Senza eccezioni, se non per il mio, l’oasi che curo, saltuariamente e di giorno, con l’amorevolezza di una madre e l’autorevolezza di un padre.

È bellissimo arrivare la mattina, spargere decotti e preparati per attirare ciò che trafiggerà le piante dei vicini, e vederli alle prese con la stagione più sfortunata nella storia di questi dannati orti sociali. Li vedi che sono lì a sacramentare addosso alle povere bestioline che hanno deciso, in massa nella notte, di infestare le rigogliose foglie che spiccano in quel pezzo di terreno senza manco un filo d’erba. Sembra quasi che ci passino l’aspirapolvere.

Mentre mi guardo attorno, ridacchio sotto i baffi che non porto. Mi piacciono ma sono troppo anni ottanta. Poi riprendo a rincalzare le mie piante di pomodori già gonfi e in salute. Fischietto e guardo il cielo. Minaccia pioggia. Attorciglio i cetrioli al sostegno in bambù e penso alla prossima grandinata che, temo, sarà selettiva. Colpirà soltanto alcuni appezzamenti. Purtroppo la vita va così. E la natura non perdona. Ci vuole soltanto una pazienza infinita.