C’è fervore fuori la sala, fra poco usciranno gli spettatori dello spettacolo delle 19.45 e poi sarà il mio turno. Eccoli! Tento furtivamente di rubare loro qualche espressione, di capire come hanno preso quest’ultima fatica cinematografica sorrentiniana: volti distesi, “bella fotografia”, “buona regia”, “meraviglioso Sean Penn“. Posso entrare tranquillo, le opinioni sono le solite – come potrebbero essere diverse? E mentre un pensiero nietzscheiano mi afferra la gola, mi dico: ci andrò piano e sopporterò.

Ecco: inizia. La prima imprecisione è che non c’è un Italiano, fatta eccezione per Sorrentino e il suo co-sceneggiatore (certo non ricordo tutti i nomi dei titoli di coda, quindi quest’ultima osservazione è passibile di smentita). Beh, provo a consolarmi, è un film americano-francese-italiano, una mezcla. Il fatto mi intriga.

Per quaranta minuti il film va lento, Sean Penn mi pare una lumaca zoppa, Frances McDormand (Jane, moglie di Cheyenne) è la stessa di “Fargo” dei Fratelli Cohen, meno protagonista e più superficiale. Quando poi si palesano la madre di Mary (amica di Cheyenne insieme alla figlia) e il suo dolore per la scomparsa del figlio, capisco che non c’è trippa per gatti, che da qualche parte si sta per insinuare l’isteria. Ma attendo, qualcosa accadrà.

Infatti: arriva una telefonata, il viso di Cheyenne si fa più triste, se più triste è possibile. La notizia della scomparsa del padre apre il film, lo rigira. Ecco Sorrentino, penso, poi… il padre ebreo,la Shoa, la ricerca del colpevole – il tutto farcito da un silenzio trentennale tra padre e figlio. Allora mi viene in mente un altro film, contrario per tematica, ma simile per produzione (americana): La ricerca della felicità, di Muccino Maior. No, mi dico, però Sorrentino è Sorrentino, gli ho dato sempre fiducia… e quasi a voler disturbare questo mia ennesima iniezione di forza, arriva il break, la pausa fra primo e secondo tempo, ma in Italia con la scarsezza dei nostri cinema non siamo abituati a pop corn e birra, quindi un po’ bestemmio, un po’ provo a non deconcentrarmi.

Quando il film riprende, capisco che la ricerca del nemico paterno, cui si accinge Cheyenne Penn ritarderà di molto la firma italiana a questa lagna. – D’altronde non si vorrà certo preferire lo spirito americano a quello italiano? –

Tralascio gli incontri, le tappe forzate del viaggio; tralascio l’intenzione di Sorrentino di fare “un romanzo di formazione”, per due motivi: uno, perché ha l’intera tradizione letteraria[1]contro; secondo, perché pur volendo estraniarsi da questa, avrebbe dovuto farlo con molta più cazzimma – e qui a Crapula ce ne intendiamo. Tralascio le risate del pubblico in quei pochi momenti d’ironia e vengo al finale.

“Questo deve essere il luogo”: questa città noiosa dell’Irlanda o quest’altra caotica degli States o quest’altra infestata dal qualunquismo, dal perbenismo, dal cattolicismo oppure quest’altra ancora nello stato dello Utah, fino a scoprire una bianca silenziosa immota distesa di neve, un deserto come tanti negli immaginari americani, dove campeggia un camper anch‘esso tipicamente americano.

Dunque è questo il posto, finalmente, mi dico, non ce la facevo più ad annoiarmi! Trovato il luogo ora, dopo due ore di incessante Sean Penn, accadrà qualcosa, la trama si scioglierà, questa volta Sorrentino mi ha fatto attendere più del solito, e tutti quei minuti di applausi a Cannes dovranno anche essere giustificati da un finale mozzafiato.

Così questo è il momento in cui la linea retta si curva e si traversa: alla voce sottile e bambinesca del doppiatore di Penn (Cheyenne nel film, ma forse sarebbe stato meglio metterci Alice Cooper o Ozzy Osbourne, per una più diretta immedesimazione!) si oppone e sostituisce quella grave di un nazista in fuga da anni, in fuga per non essere ammazzato – e chi non vorrebbe ammazzare un nazista? Non siate modesti e benevoli, amici di Crapula, non vi nascondete! – Ma qui, al di là di un incisiva non si va, e quindi per non scatenare una polemica pro o contro Sion è meglio tornare al film.

La voce del vecchio nazista narra l’evento cruciale, di cui lo stesso Cheyenne è ignaro, ricuce lo strappo che si era venuto a creare tra la storia padre e quella del figlio. Un personaggio esterno, si direbbe a prima vista, eppure un’ossessione che al triste Cheyenne è costato l’amore paterno, finché anche egli – il ribelle, il demoniaco dal cuore buono o semplicemente depresso – si rimette in riga, e ripaga il vecchio nazista con la stessa moneta con cui aveva comprato il disprezzo del padre: l’umiliazione.

E poi: il cambiamento. La scena finale pare essere tratta da una serie tv per adolescenti.

Ecco, Paolo – gli vorrei dire – la morale del tuo film ètroppomorale; non sai che ad avere a che fare conla Shoah, con i disperati ebrei, si fa questa fine. Non sai che loro sono il popolo più morale, e come puoi tu, che mi hai regalato emozioni a fior di pelle con quel finale spettacolare de “L’amico di famiglia”, ricadere in questa stupida fanciullezza, nel sogno americano del cambiamento?

Il film è finito. A me non resterà molto.

[1]Ci tengo a precisare, se non lo si è notato, che ciò che mi interessa è l’aspetto puramente narrativo.

quando scion pen arriva sotto la finestra, ormai redento e "normale" è una scena impagabile. da grande film. non so se hai visto il film "dodgeball" un film demenziale con ben stiller. beh anche là c'è una scena molto simile.sorrentino arr'pigliat.per favore. noi ci teniamo a te.non muccinizzarti!!andr

avevo scritto un commento lungo e puntuale, e me lo hanno cancellato: è l'oblio, non ho voglia di riprodurlo come prima….e dire che di solito i commenti li produco in word e poi li copio-incollo. Uff.

Chi te lo ha cancellato? Sorrentino?(Noi qua non cancelliamo proprio niente, nemmeno le proposte di viagra online)

@ Andr: capisco la tua preoccupazione, ma non penso che bisogna diffidare di Sorrentino. Io ritengo questo film un passo falso, un momento di passaggio. E tanto per restare in tema, come dice Titta di Girolamo: "non bisogna mai smettere di avere fiducia negli uomini".@ vlaraie81: non ti demoralizzare. riprovaci!

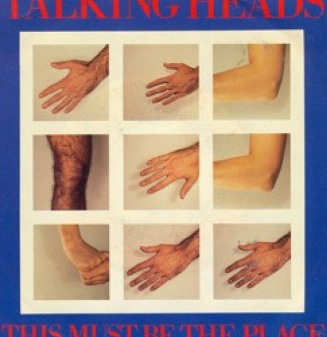

Sean Penn è stato davvero molto bravo. Ciò detto, sono uscita dalla sala, con la sensazione netta che qualcosa mi avesse disturbato, per dirla alla Cheyenne, ma , a differenza di quest'ultimo sapevo esattamente cosa. Quello che solitamente procura stridore a mio parere, in un film, così come in un libro, è la narrazione spezzata, la disomogeneità nelle sequenze sia sostanziale che formale. Il cambiamento di registro che poi si trascina dietro un cambio di forma, ecco, precipuamente questo, mi è di disturbo. Nel film si assiste alla descrizione di un personaggio, che ha delle caratteristiche di sensibilità e lucidità estreme:vedi, rispettivamente le scene in cui va al cimitero a trovare ragazzi suicididatesi a causa delle sue canzoni oppure quella in cui rifiuta di fare sesso con la ragazza madre, nipote del nazista, perchè è un uomo sposato, dice(e non c'è alcun moralismo nel ravvisare ciò), e la scena in cui in maniera onesta descrive la sua condizione all'amico cantante(interpretato se non erro dal cantante dei Talking heads).Ci sia pure il viaggio come crescita,ancora ancora quello non mi procura stridore, tanto più che è finalizzato alla ricerca di colui che fu il carnefice del padre durante la Shoa.Ma che la "formazione"(da cui la dizione film di formazione)sia affidata al fumarsi una sigaretta, al prendere un aereo, al togliersi la criniera e il trucco, oppure l'accontentarsi di una mezza bugia sul fatto che il padre gli volesse bene, superando in una battuta anni di incomprensioni e sofferenza,questo stride eccome, con un personaggio che già di per sè mi pare connotato da caratteristiche genuine, sane e stupende, quali, mi ripeto, la dolcezza, la sensibilità, la lucidità del proprio essere nel bene e nel male. Nella parola "formazione" è insita l'idea che si formi qualcos'altro,un atteggiamento, una consapevolezza diversa da quella che si aveva prima, ma a me pare che se la formazione debba consistere in puri simboli rispetto alla pura essenza che già connota un individuo, sia ben poca cosa. Cheyenne è già un personaggio formato, e positivo…per me non subisce alcuna evoluzione nel corso del film, tanto che, il finale me lo attendevo esattamente così. Non avrebbe mai ucciso il carnefice del padre, anche se , questo va detto, lui non sapeva che quel carnefice era stato solo l'artefice di un'umiliazione anzichè di una tortura vera e propria.Ecco questa formazione io non l'ho vista, o meglio se la dovevo vedere in quei simboletti, della sigaretta, dell'aereo e della sbarbatura con de-make-up, allora questa formazione è davvero deludente, anzi è proprio inutile.

Cari, figuratevi se pensavo di essere stata censurata!Semplicemente un disguido nel servizio "blog", la prossima volta, agirò come sempre, copia e incolla da documento word !Ciaoo

A mio parere, per quel che conta, il film è stato molto intrigante per poi essere distrutto da un finale atroce. Una pellicola postmoderna, seppur di posa, con una conclusione da moralismo salesiano.

Lo guardo entro fine settimana. Giuro

appena visto. pensato e ripensato, il modo migliore è farne un altro post.felice shabbath, mi raccomando