Borgeby gård, Flädie, Svezia, 12 agosto 1904

Voglio parlarLe ancora per un po’, caro signor Kappus, sebbene io non possa dire quasi nulla che La aiuti, a stento qualcosa di utile. Lei ha avuto molte e grandi tristezze che sono ormai trascorse. E Lei dice che anche questo trascorrere Le è stato difficile e penoso. Ma, La prego, rifletta se queste tristezze non siano piuttosto trascorse attraverso di Lei: non è forse cambiato molto in Lei? Lei stesso non è cambiato in qualche parte del Suo essere mentre era triste? Pericolose e cattive sono solo quelle tristezze che si devono sopportare tra la gente per poterle vincere; come malattie che vengono trattate superficialmente e in modo ridicolo, esse tornano e irrompono dopo una breve pausa con ancor più terrore, si accumulano nell’interiorità e sono vita, vita non vissuta, disdegnata, perduta, vita di cui si può morire. Se potessimo vedere oltre, più in là di quanto raggiunga il nostro sapere, e ancora un po’ più al di là delle barriere dei nostri presentimenti, forse allora sopporteremmo le nostre tristezze con maggior fiducia delle nostre gioie. Perché esse sono gli attimi in cui qualcosa di nuovo entra in noi, qualcosa di ignoto; i nostri sentimenti si ammutoliscono in un timido imbarazzo, tutto in noi si ritrae e si innalza la quiete, e il nuovo, quel che nessuno conosce, sta proprio lì in mezzo, e tace.

Io credo che quasi tutte le nostre tristezze siano momenti di tensione che noi percepiamo come paralisi perché non sappiamo più sentir vivere i nostri sentimenti stupiti. Perché siamo da soli insieme all’estraneo che è entrato in noi; perché tutto ciò di cui ci fidiamo e a cui siamo abituati ci viene sottratto per un istante; perché ci ritroviamo fermi nel mezzo di una transizione nella quale non possiamo rimanere. Anche per questo la tristezza passa: il nuovo in noi, il sopraggiunto, è entrato nel nostro cuore, è andato nella sua camera più interna e non è neanche più lì: è già nel sangue. E noi non sappiamo che cosa sia stato. Ci si potrebbe far credere, facilmente, che non sia successo nulla, eppure noi ci siamo trasformati, come si trasforma una casa quando giunge un ospite. Non sappiamo dire chi sia venuto, forse non lo sapremo mai, ma molti sono i segni che ne parlano, che dicono che è in questo modo che il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi molto prima che accada. E per questo è così importante rimanere soli e concentrati quando si è tristi: perché quel momento apparentemente privo di accadimenti e statico – proprio allorché il nostro futuro entra in noi – è molto vicino alla vita, più di quanto non lo sia quell’altro momento rumoroso e casuale in cui il futuro ci accade come dall’esterno. E quanto più tranquilli, pazienti e aperti siamo nella tristezza, tanto più in profondità e senza indugio scende il nuovo in noi e tanto meglio lo acquisiamo e tanto più esso diventa il nostro destino, e quando esso – un giorno – ‘accadrà’ (vale a dire: entrerà in altri a partire da noi), noi gli saremo interiormente imparentati e lo sentiremo vicino. E questo è necessario. È necessario (e a poco a poco il nostro sviluppo andrà in questa direzione) che non ci succeda nulla di estraneo, bensì solo quel che da lungo tempo ci appartiene. Molte volte abbiamo dovuto cambiare il modo di pensare i concetti di movimento, gradualmente si imparerà anche a riconoscere che quel che chiamiamo destino esce fuori dalle persone, non entra in esse dall’esterno. Ma siccome molti non hanno assorbito il loro destino finché vivevano in esso, e non si sono trasformati, non hanno riconosciuto ciò che veniva fuori da essi; per loro era così estraneo che, nella loro paura confusa, hanno pensato che fosse appena entrato in loro perché – lo giurano! – non hanno mai trovato alcunché di simile in loro. Come ci si è a lungo ingannati circa il movimento del sole, così ancora ci si inganna sul movimento di ciò che verrà. Il futuro è ben saldo, caro signor Kappus, ma noi ci muoviamo nello spazio infinito.

Come potrebbe non essere difficile?

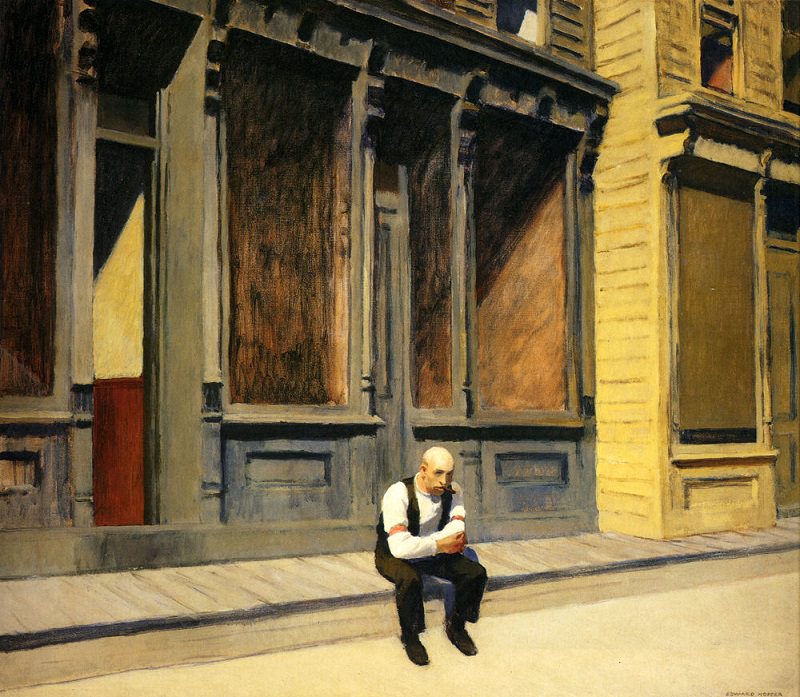

E se parliamo di nuovo della solitudine, ci sarà sempre più chiaro che, di principio, essa non è qualcosa che possiamo scegliere o lasciare. Noi siamo soli. Ci si può illudere e far finta che non sia così. Questo è tutto. Ma è molto meglio rendersi conto che lo siamo, e anzi partire direttamente da questo. Ci capiterà certamente di imbrogliare, perché tutti i punti sui quali il nostro occhio aveva cura di posarsi ci vengono tolti, non c’è più nulla di vicino, e tutto il distante è infinitamente distante. Se qualcuno venisse trasportato, quasi senza preparazione né passaggio, dalla sua stanza alla sommità di un’enorme montagna, proverebbe una cosa simile: un’insicurezza senza pari, un abbandono all’anonimato quasi lo annichilerebbe. Crederebbe di cadere o di essere scaraventato nello spazio o di esplodere in mille pezzi: quale mostruosa bugia dovrebbe inventare il suo cervello per salvare la sua condizione sensoriale e spiegarsela! Così, per colui che diviene solo, cambiano tutte le lontananze, tutte le misure; e da questi cambiamenti molti si ritrovano improvvisamente davanti a sé e, come per quell’uomo sul picco della montagna, sorgono immagini insolite e sensazioni strane che sembrano superare quanto si possa sopportare. Ma è necessario che noi viviamo anche questo. Noi dobbiamo accogliere la nostra esistenza con tutta l’ampiezza che si può raggiungere; tutto, anche l’inaudito, deve essere possibile in essa. Questo, in fondo, è l’unico coraggio che ci viene richiesto: essere coraggiosi verso lo stranissimo, lo stupefacentissimo e l’inspiegabilissimo in cui possiamo incappare. Che le persone siano state codarde rispetto a questo, ha provocato danni innumerevoli alla vita; le esperienze che si denominano ‘apparizioni’, l’intero cosiddetto ‘mondo spirituale’, la morte e tutte queste cose a noi così vicine sono state così tanto respinte dalla vita per mano del rifiuto quotidiano che i sensi con cui possiamo afferrarle sono devitalizzati. Per non parlare di Dio. La paura dell’inspiegabile non ha solo impoverito l’esistenza del singolo, ma anche le relazioni tra le persone si sono ridotte a causa sua, come se fossero state tolte via dal letto di un fiume di infinite possibilità e portate su di una riva a maggese ove non accade nulla. Non è solo la pigrizia ciò che fa sì che i rapporti umani si ripetano in modo indicibilmente monotono, è il timore di una qualche esperienza nuova e imprevedibile, per cui non si crede di essere pronti. Ma solo chi è disposto a tutto, chi non esclude nulla, neppure la cosa più enigmatica, vivrà la relazione con un altro come qualcosa di vivo, e ne trarrà fuori la sua propria esistenza. Infatti, come noi pensiamo questa esistenza del singolo come uno spazio più grande o più piccolo, così si mostra che i più imparano a conoscere solo un angolo del loro spazio, un posto al finestrino, una striscia, dove vanno su e giù. E così hanno una certa sicurezza. E tuttavia quella pericolosa insicurezza che spinge i prigionieri nelle storie di Poe a esplorare le forme delle loro spaventose carceri e a non essere estranei alle paure indicibili del loro soggiorno è molto più umana. Ma noi non siamo prigionieri. Non ci sono trappole e cappi attorno a noi, non c’è niente che dovrebbe intimorirci o tormentarci. Noi siamo inseriti nella vita come nell’elemento a cui corrispondiamo di più, e attraverso millenni di adattamento siamo diventati così simili a questa vita che, se facciamo silenzio, siamo appena distinguibili da tutto ciò che ci circonda, come per un felice mimetismo. Non abbiamo alcuna ragione per non fidarci del nostro mondo, perché esso non è contro di noi. Se ha degli orrori, essi sono i nostri orrori; se ha abissi, questi abissi ci appartengono; se ci sono pericoli, dobbiamo tentare di amarli. E se impostiamo la nostra vita secondo quel principio che ci consiglia di attenerci sempre al gravoso, allora quel che adesso ci appare come massimamente estraneo diverrà fidato e fedele al massimo. Come potremmo dimenticare quei miti antichi che stanno all’inizio di tutti i popoli, i miti dei draghi che si trasformano, nell’attimo estremo, in principesse; forse tutti i draghi della nostra vita sono principesse che aspettano solo di vederci belli e coraggiosi. Forse tutto ciò che fa paura è solo disperato, e ha bisogno del nostro aiuto.

E allora, caro signor Kappus, non deve avere paura se una tristezza si innalza davanti a Lei, grande come non ne ha mai viste prima; se un’inquietudine, come luci e ombre di nubi, va sulle Sue mani e su ogni Sua azione. Deve pensare che accade qualcosa in Lei, che la vita non L’ha dimenticata, che La tiene nella sua mano: non La lascerà cadere. Perché vuole escludere una preoccupazione, un male, una melancolia dalla sua vita, quando ancora non sa in che modo queste condizioni lavorano in Lei? Perché vuole continuare a chiedersi da dove viene tutto questo e dove porterà? Ma Lei sa bene di trovarsi in un momento di passaggio, e non desidera altro che trasformarsi. Se qualcosa dei Suoi processi è ammalato, consideri che la malattia è il mezzo con cui un organismo si libera di ciò che è estraneo; allora lo si deve solo aiutare a rimanere malato, a possedere tutta la sua malattia e a erompere, perché questo è il suo progresso. In Lei, caro signor Kappus, adesso accade molto; deve essere paziente come un malato e fiducioso come un convalescente, ché forse Lei è entrambi. E ancora: Lei è anche il medico che deve vegliarLa. Ma, come in ogni malattia, ci sono molti giorni in cui il medico non può far altro che aspettare. E questo è ciò che Lei, finché è il Suo medico, deve fare prima di tutto.

Non si osservi troppo. Non tragga conclusioni affrettate da quel che Le accade; lo lasci semplicemente accadere. Altrimenti, troppo facilmente arriverà al punto di osservare il Suo passato con rimproveri (e quindi moralmente), il quale passato è naturalmente collegato con tutto quel che ora Le viene incontro. Degli errori, sogni e desideri della sua gioventù, ciò che agisce in Lei non è quello che ricorda e che valuta. Gli straordinari rapporti di un’infanzia solitaria e disperata sono così difficili, così complicati, così abbandonati agli influssi e, allo stesso tempo, così sciolti da ogni reale contesto di vita che, dove in essi entra un vizio, lo si può chiamare senza dubbio un vizio. Del resto, si deve essere molto cauti coi nomi: spesso è il nome di un delitto ciò in cui si spezza una vita, non l’azione anonima e personale stessa, che forse è una precisa necessità di questa vita e che potrebbe essere accettata senza fatica. E lo spreco di forze Le sembra così grande perché Lei sopravvaluta la vittoria: non è essa il ‘grande’ che Lei crede di aver ottenuto, sebbene Lei abbia ragione a provare questo; il grande è che c’era già qualcosa che Lei poteva mettere al posto di quell’inganno, qualcosa di vero e reale. Senza di questo anche la Sua vittoria sarebbe stata solo una reazione morale senz’altro significato, così invece è diventato un pezzo della Sua vita. Della Sua vita, caro signor Kappus, a cui io penso con così tanti auguri! Ricorda come, dall’infanzia, questa vita abbia bramato il ‘grande’? Adesso io vedo come essa, dal grande, sia passata a desiderare il più grande. Per questo non smette di essere gravoso, e per questo non smetterà di crescere.

E se proprio devo dirLe un’altra cosa, allora che sia questo: non creda che colui che cerca di consolarLa viva comodamente tra le parole semplici e tranquille che a volte Le fanno bene. La sua vita ha molto sforzo e tristezza, e rimane molto indietro rispetto alla Sua. Se fosse altrimenti, non avrebbe mai potuto trovare quelle parole.

Suo

Rainer Maria Rilke

Tradotto da: R. M. Rilke, Briefe an einen jungen Dichter, mit einem Vorwort von Joachim W. Storck, Zürich: Diogenes 1997

infinite grazie.