Conobbi Roberto Bolaño nel 2010. Lui era morto da sette anni. Io ero reduce da sei mesi di scarsa lettura, praticamente nulla, a Granada. A posteriori sarebbe stato facile trovare una spiegazione a questo blocco del lettore: la vita premeva più forte delle lettere sulle pagine dei libri, richiedeva una presenza radicale, senza la possibilità di rimandare nulla. Avevo letto giusto qualche poesia di García Lorca e alcuni articoli di Rolling Stone Espaňa. Il ritorno alla vita di tutti i giorni, come ogni ritorno, fu difficile. Mi mancavano giusto un paio di esami per laurearmi in Lettere Moderne, ma era come se avessi lasciato tutta la mia energia impigliata tra i merletti di marmo dell’Alhambra, in un’altra vita che ormai non mi apparteneva più e mi appariva distante e sfocata come un miraggio o un sogno. Con estrema fatica riuscii a dare l’esame di Storia della musica. Per non interrompere una tradizione iniziata dopo il primo esame della mia carriera universitaria mi fermai alla libreria sulla strada tra l’università e casa mia, per farmi un regalo. Ero davanti allo scaffale che raccoglieva i libri editi da Sellerio. In mezzo a un esercito di Camilleri e Montalbano, mi colpii un titolo che fu una folgorazione: Stella distante. Lo lessi subito dopo pranzo, in un paio d’ore di cui ricordo lo stato di grazia e l’impossibilità di interrompere la lettura, come se ci fosse una strana forza che mi impediva di staccarmi da quel volumetto blu.

Negli ultimi cinque anni, da quel 2010 che per me separa un a.B. (avanti Bolaño) da un d.B. (dopo Bolaño), lo scrittore cileno è stato una presenza costante, ma silenziosa. Un fantasma. O un ricordo.

Poco tempo dopo la lettura di Stella distante scappai da casa. Detta così sembra una cosa molto trasgressiva, in realtà fu solo molto stupida. Stavo studiando per l’esame di Storia della critica d’arte, non mi sentivo a mio agio dopo essere tornato da Granada e avevo litigato con mio padre. Tutto qui. Ventiquattr’ore lontano da casa. Misi in uno zaino I detective selvaggi, un saggio di Roberto Longhi e una scatola di fagioli borlotti e partii, diretto alla casa delle vacanze, sul versante orientale dell’Etna. Dopo aver scaldato i fagioli, cercai una coperta, mi distesi su una vecchia sedia a sdraio e lessi i frammenti che compongono I detective selvaggi. Mi addormentai all’alba. Il saggio di Longhi rimase chiuso nello zaino.

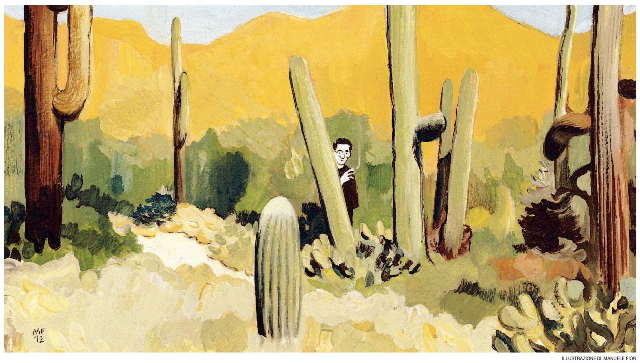

2666 me lo regalarono i miei genitori per Natale e lo lessi a giugno del 2011, durante quel limbo tra l’ultimo esame e la discussione della tesi di laurea su Rayuela di Cortázar. Andavo a mare da solo, alla playa come abbiamo deciso noi catanesi di chiamare quella striscia di sabbia che parte dal porto e si distende per chilometri lungo la costa, credo che arrivi fino agli stabilimenti petrolchimici di Augusta ma potrei sbagliarmi. Un nome esotico per cercare di mascherare una bruttezza nemmeno troppo latente. Leggevo 2666 e sentivo sui polpastrelli i granelli di sabbia della playa come se fossero quelli del deserto di Sonora. Anche quella sabbia si sarebbe sporcata di sangue come la terra intorno a Santa Teresa, sangue di innocenti, ma questo sarebbe successo due estati dopo, quando la corrente avrebbe trascinato sulla battigia i cadaveri dei migranti annegati nel desiderio di vivere in un posto migliore. Adesso vedo chiaramente, come attraverso un vetro appena pulito, il nesso tra i migranti che muoiono nel canale di Sicilia e le migliaia di donne che hanno trovato la morte nel deserto di Sonora, vittime in entrambi i casi di un sistema economico e sociale che ha creato una categoria di esseri umani che sono assimilati alle bestie, della cui vita si può disporre a proprio piacimento, a proprio uso e consumo. Ma questa è un’altra (brutta) storia.

Qualche mese dopo la laurea, a settembre, lessi Amuleto mentre risalivo lungo l’Italia in automobile per raggiungere Torino e aggiungere un altro tassello al mosaico della mia vita, cercando di capire a quali forme stessero dando vita quelle tessere. Avevo paura. E Bolaño era di nuovo lì, travestito da Auxilio Lacouture, poetessa uruguaiana scappata da I detective selvaggi per cercare una stanza tutta per sé da cui narrare la propria surreale storia di sopravvissuta.

Forse è questo che mi ha sempre affascinato dei personaggi di Bolaño: hanno sempre l’aria dei sopravvissuti, di chi ha visto in faccia la morte e ne conosce un segreto e per questo riesce a guardare la vita con una lucidità diversa, con uno sguardo più acuto o più allucinato, che può sembrare un paradosso ma forse è la stessa cosa.

Ho l’impressione di averci parlato con Bolaño, seduto al tavolino di un bar di Santa Teresa, senza avere paura di assassini, puttane, magnaccia, spacciatori, poliziotti corrotti, scrittori in fuga. Forse l’ho solo sognato, con i gomiti appoggiati su un tavolino di legno consumato, la sigaretta precaria tra l’indice e il medio, bello come solo i guerriglieri che hanno liberato l’America Latina sanno essere, con quel sorriso triste e gli occhi malinconicamente ironici. Dava una boccata lunga e appassionata alla sigaretta, prima di parlare. Frasi articolate, frasi labirinto con più coordinate che subordinate, la vittoria della paratassi che si manifestava nella costruzione di lunghi corridoi pieni di specchi e porte che davano su altri corridoi interminabili, un inseguimento senza pace e senza fretta, ma senza pausa. E alla fine un sorriso pieno e largo, le labbra che si distendevano e si assottigliavano fino a scomparire, come se non potesse esserci cosa migliore al mondo che stare seduti in quel bar, con il legno del tavolo appiccicoso di mezcal Los Suicidas, a parlare di letteratura, anche se, in realtà, era della vita che parlavamo, con un linguaggio cifrato che conoscevamo solo io e lui. A volte questo sogno diventa così vivido nella mia memoria, i colori in fiamme come se fosse l’ultimo crepuscolo sulla Terra, che credo di aver conosciuto davvero Roberto Bolaño, di aver parlato per ore con lui, anche se io dicevo poche cose, per la maggior parte del tempo stavo in silenzio, cercando di tenere a bada la sbornia da mezcal.