Barcollava davanti casa, l’ascia piantata in mezzo alla testa. Gocce di sangue scendevano con lentezza sulla fronte e sul naso carnoso. Il signor Enzo Lopez aveva tentato già altre volte il suicidio, ma questa volta aveva pensato a un metodo più risolutivo: spaccarsi in due il cranio. Vagava sul marciapiede con l’aria mortificata di chi sa di avere fallito il colpo, e gridava con irrimediabile energia una A aperta, lunghissima, ossessiva.

I signori Lopez, qualsiasi cosa accadesse nella loro vita contrita e idiota, bussavano alla porta del vicino Ettore Lupo che vedevano come una specie di angelo protettore, da rispettare e da temere, mandato per loro espressamente da Dio.

Ettore Lupo, che aveva studiato in America, era alto un metro e novanta, era un uomo molto generoso e aveva sempre un sacco di belle donne. Questo bastava a fare di lui un eroe.

Quella mattina all’alba, Alfio, il maggiore dei figli del signor Lopez, quando uscì di casa sofferente per la mancanza congenita di sonno, in cerca di un lavoro per riabilitarsi con la vita, vide sull’uscio il padre con l’ascia in testa. Non chiamò l’ambulanza per soccorrere il vecchio, anche questa volta suonò al citofono di Ettore Lupo che, in quel momento, era a letto a russare in mutande davanti al televisore acceso.

Svegliato di soprassalto, invece di rispondere al citofono, controllò al polso che ore fossero –erano appena le sette – e nel suo cuore bussò una voglia calda di fare a pugni con un nemico qualsiasi, poi si affacciò alla finestra. Ettore capì che stava per assolvere al suo ennesimo dovere di buon vicino. Afferrò una camicia sgualcita e un paio di jeans e si diresse verso il cancello di casa abbastanza incazzato. Si trovò davanti Alfio e il padre Enzo persi in una folle emotività. Entrambi balbettavano brandelli di frasi incomprensibili. Di corsa cercò le chiavi della opel kadett e con la leggerezza di chi ha assunto il ruolo del salvatore e di autista per il pronto soccorso, spinse il vecchio Lopez dentro la macchina, facendo attenzione all’ascia conficcata nel cranio, e intimò ad Alfio di rimanere a casa.

«Rimani qua, conforta tua madre, tua moglie, chi cazzo vuoi, togli il sangue dal marciapiede, fai qualunque cosa, ma con me non ti ci porto. Siete i soliti stronzi rompicoglioni. Porto tuo padre all’ospedale, poi torno e ne riparliamo.»

Ettore Lupo e Alfio Lopez avevano continue discussioni per via degli uccellini e dei pulcini di papera che Nino, il nipote di Alfio, lanciava contro il muro. In primavera Alfio se ne stava appollaiato alla finestra a fissare la robinia di fronte casa e, appena scorgeva un certo numero di uccellini, un folle anelito di caccia gli faceva brandire il fucile, prendere la mira e sparare.

«Perché cazzo non spari ai topi? Tanto vale che spari alle cicale, cosa te ne fai di pettirossi e fringuelli?» Ettore lo accusava perché provava compassione per gli uccelli e alcuni, che aveva salvato, li teneva in gabbie larghe e alte, ben costruite, che affascinavano chiunque le vedesse nel giardino di casa sua.

«Li mangio, li faccio con il sugo fresco di pomodoro» rispondeva Alfio ridendo. Ettore scuoteva la testa e si incazzava soprattutto quando trovava gli uccellini agonizzanti sul marciapiede.

«Non farti trovare più con il fucile puntato. Giuro che ti spacco la faccia, sei solo uno stronzo Alfio, e non ci credo che mangi i fringuelli a pranzo. Sono puttanate.»

La storia dei pulcini di papera che la sorella di Alfio regalava al figlio, era la prova che le donne entrate a far parte della famiglia Lopez erano degne compagne di tanta demenza. Ettore Lupo non aveva dubbi, erano donne sgraziate e stupide. Mary era una donna sui settanta chili, senza un filo di senso materno, e il figlio Nino era sperduto nella confusione esistenziale. Trascorreva il pomeriggio a lanciare contro il muro o contro gli alberi i pulcini che la madre gli regalava. Nino prima li infilava in uno scatolone di cartone, poi organizzava lo sport del pomeriggio: il lancio del piccolo di papera, al quale si dedicava con una certa serietà. Quando Ettore Lupo vide per la prima volta il piccolo Nino in mutande, a petto nudo, e le calze bianche arrotolate alle caviglie, pronto per il lancio, pensò che quello era esattamene il modo in cui giocavano i bambini dei figli e delle figlie di puttana che non hanno la più pallida idea di cosa sia l’educazione. Lo sollevò per un braccio e lo lasciò fluttuare per qualche minuto, sperando che quella oscillazione lenta facesse cambiare prospettiva a Nino. Si pentiva sempre di rimanere invischiato nelle loro stupide storie e odiava vederli piangere, ridere, dibattersi, o semplicemente respirare.

Il vecchio Lopez viaggiava sul sedile passeggeri tenendo le dita rigide, macchiate di sangue, incrociate sopra la pancia. Aveva il collo storto, gli occhi chiusi e ripeteva in modo ossessivo «sto morendo». La sua faccia spessa appariva indurita da una vita di desolazione e di insania. Ettore Lupo era nauseato dall’odore di marcio che emanava il vecchio, guidava quasi in apnea, voltandosi in continuazione a prendere aria dal finestrino aperto. Si girò per controllare che il sangue non formasse una pozza sul suo sedile, e vide la macchia fucsia sulla guancia che gli era sempre sembrata inquietante. Non gli faceva pena quell’uomo, in quel momento era solo un peso durante i suoi ultimi giorni di ferie. Era indignato, provava una grande indignazione, non sopportava quella situazione. Controvoglia cercò un fazzoletto in tasca.

«Pulisciti, tampona il sangue, mi girano le palle se si sporca la macchina. Rimani freddo e calmo vecchio Lopez, stiamo per arrivare.»

Il vecchio disse «scusa» e si passò il fazzoletto sul naso e sulla fronte.

«Se vuoi veramente morire, lascia stare i tuoi metodi teatrali del cazzo. Aspetta che siano le due del pomeriggio, con 35 gradi, e vattene a camminare sul lungo mare, non bere dalla sera prima neanche un goccio d’acqua: così ti lasci stroncare da un infarto.

Il vecchio Lopez si sentiva più depresso di come si era sentito all’alba quando aveva preso la decisione di spaccarsi il cranio. Alzò lo sguardo e cercò gli occhi di Ettore, poi gli afferrò il braccio e tentò di chiedere perdono.

Ettore se ne stava composto alla guida, sollevato che a quell’ora del mattino non ci fosse traffico; presto sarebbe arrivato al pronto soccorso e poi poteva tornarsene a casa. Accelerò il ritmo e prima che se ne potesse accorgere fu affiancato da una macchina dei vigili urbani.

Un vigile grasso con l’aria delicata si avvicinò allo sportello e incollò lo sguardo all’ascia. Rimase senza parole. Ettore Lupo non sapeva se sorridere con gentilezza o mantenere una faccia neutrale, poi decise di spiegare i fatti con poche parole.

«Perdio, che storia! Vi scorto fino all’ospedale, seguitemi!» furono le uniche parole del vigile.

Quando Ettore Lupo aprì lo sportello davanti al pronto soccorso si dovette trattenere per non urlare, il vecchio si era pisciato addosso. Quella era l’ultima volta che avrebbe fatto un favore ai suoi vicini. Lui non c’entrava niente con la loro vita malata. Il vecchio Lopez lo salutò sventolando il fazzoletto, con la sua faccia ruvida e l’ascia in testa. Ettore parlò con gli infermieri, con naturalezza, in quella storia lui era coinvolto marginalmente, non aveva visto nulla, era solo l’accompagnatore, i suoi vicini erano delle teste di cazzo con le pance grosse, le papere, il vecchio che si ubriacava depresso, i figli falliti, gli uccellini sull’albero, e tutti loro davano per scontata la sua presenza per ogni emergenza.

I medici del pronto soccorso constatarono che la ferita non era compromettente, il vecchio ce l’avrebbe fatta. Ringraziarono Ettore che sentiva qualcosa di molle in bocca: forse era un vomito che voleva risalire. La temperatura del suo corpo era aumentata per il caldo e per l’incazzatura, il sudore gli si incollava alla camicia. In macchina un dolore che si irradiava nel petto gli ricordava che la sua vita aveva un senso prima di tornare a vivere in quella città, aveva un senso quando viveva a New York, e forse c’era anche della magia.

La gamba premette sull’acceleratore verso casa, dove contava di dormire per il resto della mattina. Una volta rientrato, notò che sullo schermo, rimasto acceso tutto il giorno, andava un vecchio film in bianco e nero.

Prima di buttarsi a letto bevve un bicchiere di limonata allungata con gin, ingoiò un sonnifero e una manciata di cheerios al miele con le vitamine.

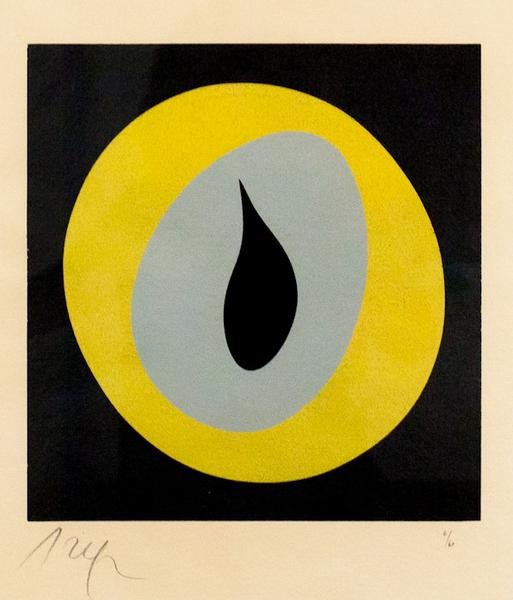

In copertina: Hans Jean Arp, Le soleil recerclé, woodcut, 34.2 x 32 cm, 1966.