Non è la prima volta che usiamo il formato tavola rotonda, stavolta però siamo partiti sparati e siamo rimasti sparati per la durata del dialogo, per il vostro e il nostro placer.

Alfredo Zucchi: Identikit è un pezzo per scoparci e piangerci sopra. Quando si apre, è una serie di orgasmi a pioggia che solo alcune donne possono realmente concepire. Ecco, per me che non sono né donna né pluriorgasmica, ci sono voluti vari ascolti – di preferenza in cuffia, di notte – per entrare nel disco. Non mi entusiasma tutto, però ho trovato tre pezzi che ora mi cullano le ossessioni: Identikit appunto, Ful Stop, e The Numbers. Ditemi un po’ il vostro primo approccio con A Moon Shaped Pool.

Marco Montanaro: Io che un po’ donna – per quanto non pluriorgasmica – lo sono, posso dirti che ho trovato, nel coro di Identikit, qualcosa di angelico. Ma questo è banale, è una sensazione innescata, di base, da qualsiasi coro. Anche dal più diabolico. Ful Stop – la cito perché ha colpito subito anche me, insieme a Identikit – è invece “solo” diabolica (mi ha fatto pensare ai pezzi più art e kraut rock dei Wilco, dunque ai Neu!).

Detto questo, il primo approccio con A Moon Shaped Pool è stato: l’attesa. Un po’ per tutto l’ambaradan da social media marketing messo su (prima interessante, poi simpatico, poi poco riuscito, ma magari su questo torniamo in seguito), un po’ perché in un modo o nell’altro mi ero completamente disinteressato dei Radiohead all’epoca di The King Of Limbs.

E poi c’è stato soprattutto il primo singolo (anche se parlare di singoli, con questo dico, è poco appropriato), e dunque i messaggi in codice e una certa fascinazione per l’occultismo di Burn The Witch, la sua maestosità orchestrale.

Nella loro carriera i Radiohead sono riusciti a concepire e tenere insieme sia pezzi “caldi” come Identikit – ma anche come Creep o 2+2=5, pezzi insieme da freak anarcoidi che parlano al cuore, insomma – e altri più freddi, artici, che hanno raccontato, azzardo, la continuità tra analogico e digitale, la definitiva caduta di ogni distinzione tra uomo e macchina.

Luca Mignola: Ascolto appena finito. Prima impressione su A Moon Shaped Pool: non è un disco da un solo ascolto. Seconda impressione: tutti i pezzi scorrono, sono un fiume che a volte trova delle rapide (Identikit, Full stop) e che altre volte svolta dolcemente in una pianura di suoni in cui la voce di Tom York si confonde con l’orchestrazione (Glass eyes, Decks dark). Terza impressione (propriamente musicale): le chitarre, dove e quando queste emergono, come fossero dei sassi più grossi nel fiume, mi hanno dato un brivido di goduria pura (Desert Island Disk, Present Tense).

Riserve: Daydreaming dice “We are just happy to serve” e mi è subito tornato in mente il basso distruttivo di National Anthem (le associazioni del cervello sono sempre oscure e la memoria, insomma, ci cuce dentro questi assurdi rimandi) e mi sono detto che qualcosa è sinceramente cambiato, qualcosa che attenua la spinta alla “cazzimma”[1] di pezzi come National Anthem e che, forse, è proprio questo substrato di violenza espressiva che si è trasformato nella lenta traversata catatonica di Daydreaming.

Ho dato una lettura veloce ai testi, mentre ascoltavo, e in questo album il tono è salito o, meglio, è tornato di alto livello.

Ultima cosa: Marco dice bene che i Radiohead hanno contribuito a far crollare il limite tra digitale e analogico, e questo a mio giudizio proprio perché esprimevano una “cazzimma” estetica come raramente se ne sono viste.

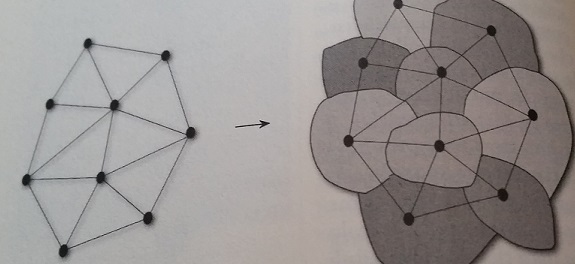

Alfredo: La continuità tra analogico e digitale che dite non è solo impressione o emozione estetica. In dischi come Kid A e Amnesiac è la base stessa della composizione – un nuovo modo di esprimere dissonanze, ad esempio, incrociando armonia classica e elettronica (una dissonanza per strumenti acustici o elettrici suona diversa con quelli elettronici). E penso: se in Kid A i fiati sono fondamentali nel creare quell’energia dirompente, quella violenza espressiva, in A Moon Shaped Pool invece prevalgono gli archi – e con questi, probabilmente, un’atmosfera in qualche modo più più placida. Più dolce – se Kid A ha invece il gusto aspro di un succo di limone acerbo al risveglio. The Numbers, allora, si trova proprio in mezzo: coi fraseggi liquidi di chitarre e piano e gli archi che irrompono a cascata, a dare verticalità. Abbiamo il flusso e abbiamo i picchi: mi pare che la cosa più riuscita del disco sia, rispetto alla sofisticatezza piatta e monotona di The King Of Limbs, un ritorno alle dinamiche, ai cambi di marcia – sia all’interno dei singoli pezzi, sulla scia di Weird Fishes in In Rainbows, sia nel complesso dell’album.

Marco: Yesterday I woke up sucking a lemon… Dato che parliamo di acidi, analogico e digitale, vi racconto un trip in cui sono cascato l’altro giorno.

Ho pensato: da un lato abbiamo i Radiohead di Creep, giusto?, quelli sentimentali di un sentimentalismo quasi kitsch, ricattatorio (esagero), “smentiti”, in seguito, da quelli digitali d’inizio millennio – soprattutto da un punto di vista puramente musicale, come diceva Alfredo. Mi seguite? Ok. Poi ho pensato a Philip K. Dick e ai suoi androidi modellati sui paranoici: in buona sostanza, diceva Dick, un androide è in grado di convincersi di provare determinate emozioni esattamente come un matto, uno schizofrenico. E dunque, il trip era questo: è come se da Kid A in poi i Radiohead abbiano detto: tutte quelle emozioni “facili” che abbiamo cantato erano simulate da un androide, da individui sintetici che simulavano una coscienza. Questo invece siamo noi oggi, e siamo spaventosamente – ancora – umani, proprio perché ibridi.

Questa suggestione proviene non solo, com’è ovvio, dal titolo da quello che potremmo considerare l’ultimo disco analogico della band, cioè OK Computer (e da quello del singolo Paranoid Android, altrettanto ovvio), ma anche dalla presenza di una canzone di Thom Yorke (con l’ausilio di Ed O’Brien, Phil Selway e Nigel Godrich) nella colonna sonora di A scanner darkly, film tratto da un’opera dickiana. La canzone è Black Swan e guarda caso proviene da un sample di Kid A.

In tutto questo, gli archi e i legni potrebbero appunto dirci quanto di umano ci sia ancora, per i Radiohead, nell’androide o nel post-umano; ma questo mi pare un azzardo così come dare un senso unitario a A moon shaped pool.

Provo a spiegare meglio quest’ultimo punto: a dispetto da quanto evocato dalla strategia di marketing di inizio maggio, che lasciava intuire chissà quali significati nascosti dietro l’arrivo del nuovo album, credo che il disco sia un assemblaggio e una scelta molto attenta di pezzi “già pronti”. Non a caso la tracklist segue un banalissimo ordine alfabetico.

Molto brevemente, penso che i Radiohead, come altre grandi band alle prese con le intense mutazioni dell’industria discografica post-Napster, siano semplicemente tornati a essere dei musicisti. E cosa fanno i musicisti? Suonano. Il disco (così come la forza canzone) è semplicemente la cristallizzazione del flusso continuo cui dà vita il musicista. Un dar forma, soprattutto commerciale, a qualcosa di instabile, che continua a fluire dal vivo o in sala prove (credo che con queste dinamiche si stia tornando un po’ alle origini dell’industria discografica, quando si prendeva un negro che cantava per strada, lo si metteva davanti a un microfono e gli si diceva: canta qui dentro così facciamo un bel po’ di quattrini).

Dunque anche A Moon Shaped Pool, come l’ultimo Star Wars dei già citati Wilco, non è che questo, un’antologia di alcuni brani che dei musicisti maturi – ma tutt’altro che bolliti – avevano a disposizione per farci un disco, già che c’erano e visto che comunque bisogna ancora farne. Il che non è meglio o peggio di dieci-quindici anni fa: semplicemente è un meccanismo produttivo diverso che dà frutti musicali diversi (e forse, chissà, fa saltare anche molte delle considerazioni che animano questo nostro scambio).

Luca: Marco hai aperto una questione, forse la questione, che fonda la musica: la performance. Spulciando il sito in cerca dei testi, ho notato che molti o quasi tutti i pezzi derivano da scritture e composizioni che era già state suonate dal vivo (basta pensare a quanto è vecchio True love waits, che è una miniatura dell’amore) e che in fondo aspettavano di essere arrangiate in studio – ma questa è una tecnica che i Radiohead hanno abbondantemente sfruttato.

Ora, considerate il fatto elementare che la musica è un’arte performativa, un’arte che richiede al corpo uno sforzo più immediato, come se si dovesse concentrare tutta la forza del corpo stesso in un unico punto, per farlo esplodere/fondere – prassi opposta ad esempio alla scrittura, lì il punto di esplosione/fusione è spesso un’idea, un’immagine che poi va elaborata, strutturata, distrutta e ricomposta o lasciata aperta, esplosa e fusa. Da questo punto di vista, l’arte musicale dei Radiohead ha risposto sia nell’era analogica che in quella digitale (almeno fino ad Amnesiac e poi recuperandosi con In Rainbows) in maniera completa, riuscendo a riportare dal vivo quelle stesse atmosfere e sonorità che erano state create in studio (mi viene da pensare a Sgt. Pepper dei Beatles, e alla difficoltà che in quell’epoca significò l’impossibilità – o forse la noluntas – di non riprodurlo live, insomma un oscuramento della matrice artistica, un atteggiamento simile alla propaganda che ha preceduto A Moon Shaped Pool). Il processo si è invertito. Dal live allo studio, dalla performance all’arrangiamento. E qui si trova il nodo di cui parla Alfredo: la dinamica. Gli archi di The Numbers, i cori di Burn The Witch, l’orchestrazione di Desert Island Disk ci parlano di un approccio ribaltato, ci mostrano come in questo disco (che è sì una raccolta) i Radiohead abbiano cercato non la novità stilistica né la potenza o la cazzimma, ma dare un’indicazione sullo stato della loro stessa musica, dirci che cosa sono stati in questi anni di tours mondiali, di apparizioni e sparizioni, di appiattimenti e risalite.

Un’ultima considerazione: la musica nel suo stato adulto spesso ha bisogno di esplodere e recuperare quella forza danzante che l’aveva preceduta in giovinezza, il capolavoro (Ok Computer-Kid A-Amnesiac) forse giungerà di nuovo, un album che sia carico di emozione e ragione, per intenderci. A Moon Shaped Pool mi pare che assomigli più a un tentativo di mettere ordine, che non a un’opera di ampio respiro.