Che siano esperienze simulate o sogni, le informazioni sono al tempo stesso realtà e fantasia. E, in ogni caso, tutti i dati che una persona accumula durante il corso della propria esistenza non sono che una goccia nel mare.

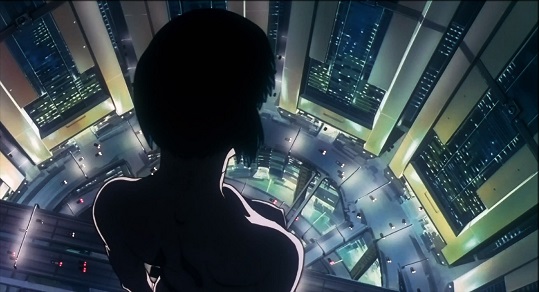

Il film Ghost in the Shell è stato diretto da Mamoru Oshii nel 1995 per ragioni meramente economiche ed è diventato subito, in occidente, un autentico fenomeno di culto. In oriente, invece, il film non funzionò granché, tanto che il seguito, Ghost in the Shell – Innocence (in Italia noto come Ghost in the Shell – L’attacco dei cyborg), fu distribuito in patria con il solo titolo Innocence, sempre per la regia di Oshii.

James Cameron ha definito quello di Oshii il primo lungometraggio animato a raggiungere la perfezione visiva, i fratelli Wachowski citano apertamente l’opera in Matrix, e nel marzo del 2017 uscirà una versione live interpretata da Scarlett Johanson e Takeshi Kitano che dal trailer non promette niente di buono, ma che è occasione per riesplorare una pietra miliare della fantascienza, dell’immaginazione, dell’arte e della narrativa tutta che ha pochissimi paragoni nella storia (e non solo cinematografica), soprattutto grazie a un regista di raro rigore etico, estetico e filosofico, che a forza di essere se stesso ha finito con l’imporsi e, appunto, influenzare l’immaginario mondiale andando aldilà del mero prodotto di genere.

La vita è come un nodo creatosi nel flusso dell’informazione. La specie umana utilizza un sistema di memoria chiamato “geni”, e acquisisce la propria individualità dai ricordi che racchiude. Anche ponendo che tali memorie possano essere paragonate a “illusioni”, è comunque grazie ai ricordi che esiste l’umanità. Quando la diffusione dei computer rese possibile esportare la memoria, avreste dovuto pensare molto più seriamente a ciò che avrebbe significato.

Tra programmi informatici che richiedono asilo politico e cyborg che non si pongono il problema della propria umanità quanto piuttosto quello della propria individualità, Mamoru Oshii riesce a costruire un mondo di incredibile coerenza interna e di sconcertante profondità intellettuale.

Ghost in the Shell è un prodotto dalla purezza adamantina nato da una mente che non scende a compromessi e che non spiega una data situazione, ma ti ci cala dentro: esattamente come per i protagonisti del lungometraggio, lo spettatore si trova da solo a dover dipanare una vicenda complessa e stratificata che si svolge in un mondo altrettanto complesso e stratificato.

Il Ghost, all’inizio inteso come anima, si rivela un elemento ben più articolato di un semplice sentire umano: è un soffio vitale che permea tutto ciò che riesce a sviluppare una propria autocoscienza e un senso di sé. Si potrebbe dire che l’elemento autenticamente rivoluzionario portato avanti da Ghost in the Shell non sta nella sua precisione nel visualizzare una data ingerenza della tecnologia, ma nell’animismo che pervade questa stessa tecnologia[i]. L’uomo non è inferiore o superiore alla macchina che crea, è solo diverso, e tutto diventa vita, si evolve e cambia; tutto viene spinto al rinnovamento e i confini sono molto più fluidi.

Come sono necessarie numerose parti per fare un corpo umano, ci sono un numero incredibile di cose necessarie per definire completamente un individuo. Un viso per distinguerti dagli altri. Una voce della quale non sei consapevole. La mano che osservi quando ti svegli. I ricordi dell’infanzia, il presagio del futuro. Ma non è tutto. C’è la distesa di dati dell’enorme rete alla quale posso accedere con il mio cervello cibernetico. Anch’essa forma una parte di me, e dà vita a questa coscienza chiamata “io”. E allo stesso tempo mi tiene limitata tra confini prestabiliti.

Il futuro diventa un luogo della mente o addirittura dell’anima, dove infinite e imprevedibili forme di vita nascono e si distruggono in un prolificare di autocoscienza e diversità, dove la supremazia umana è costantemente (e ironicamente) messa in discussione e dove ogni cosa sfugge a ogni controllo e irreggimentazione, in un esplodere di vitalità sconosciuta, inquietante e magnifica.

E lo smarrimento fa presto a diventare incanto.

Mamoru Oshii

Ghost in the Shell (Giappone, 1995)

Durata: 82 min

Distribuzione it: Panini Video, 2005

[i] Una mia collega all’università dopo aver visto il film, parlando di Oshii, commentò: “Per certi versi sembra Cronenberg, ma più pacificato”. Ancora oggi, mi sembra un’ottima osservazione, dato che il tema della contaminazione è centralissimo nella produzione di entrambi. La differenza tra i due è data, oltre che dal contesto culturale, soprattutto dal fatto che l’elemento politico, psicologico e sociale in Cronenberg (mi vengono in mente Videodrome, Inseparabili e La mosca) predomina su quello spirituale e carica ogni attimo di incertezza e minaccia. Per Oshii è esattamente il contrario: lo spirito unifica tutti i contesti anche se in modo non immediatamente comprensibile. Se c’è dello sgomento, questo è dato dal rendersi conto dell’incontrollabilità del processo evolutivo che, oltretutto (e giustamente, a mio parere), rifugge a ogni catalogazione etica.