GNUR.IT si legge sulla porta di vetro opaco, R. la spinge e si fa di lato per farti passare, tu pensi che ormai se una cosa non ha un sito – non è un sito – non esiste.

La sala d’aspetto è una stanza normale, neanche tanto grande. «E in che consiste, precisamente, questo colloquio, non te l’ho mai chiesto, poi», tu dici a R. Ma lui ti appoggia la mano sulla spalla e ti dirige verso le poltrone morbide. Solo dopo che vi siete messi comodi, parla: «Mah, la solita roba, credo, ti fanno delle domande… poi nel dettaglio non lo so neanch’io, mica l’ho mai fatto». E certo, non ha bisogno di trovare un lavoro, lui, o di migliorare la sua condizione, R. ha studiato la cosa giusta e ora ha il lavoro che voleva, guadagna una barca di soldi anche se ultimamente pure lui piange miseria, i clienti non sono più quelli di una volta e ha dovuto mandare a casa più di metà delle ragazze dello studio, ma la cosa peggiore è che c’è una brutta atmosfera in generale, ti ripete sempre, «nei nostri confronti, la gente ci schifa, pensa che siamo una casta, non considera la nostra funzione sociale».

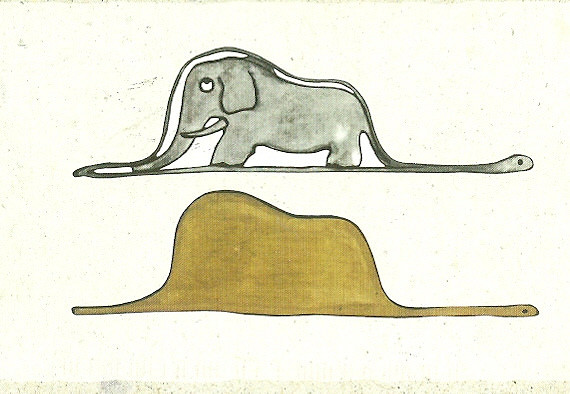

Sfogliate due tablet nell’attesa: appena li prendete si accendono, il tuo mostra una copertina del New Yorker, quella copertina del New Yorker. «Te la ricordi questa?», dici a R., e ovviamente subito l’immagine appare anche sul suo schermo.

Si vede un marciapiede pieno di pedoni che camminano indaffarati, solo che i pedoni sono robot, l’unico essere umano è un barbone seduto a terra che chiede l’elemosina, c’è l’immancabile cane. «È un numero uscito qualche mese fa, vero? Geniale come sempre», dice R. «Sì», dici tu «anche se a me questa in particolare mi fa incazzare, mi ha sempre fatto incazzare».

«Uh, e perché».

«Perché la trovo una caduta di stile, da quel pulpito così raffinato e moderno, poi. La trovo retrograda e reazionaria al massimo grado. E un po’ anche stupida».

«Conservatrice, più che reazionaria, posso capirlo», dice R. col suo solito tono da fratello maggiore, ma «stupida, non ti seguo più».

«Sì, dai, superficiale. Perché, ragioniamo un attimo, qual è il messaggio che veicola? L’intelligenza artificiale, che noi stessi abbiamo sviluppato, diventerà talmente perfetta e potente da superarci, e prendere il nostro posto, e ridurci in schiavitù, o perlomeno classe dominata. Io non so chi l’abbia disegnata, se un americano o no, perché certe sono disegnate anche da italiani, il bello degli artisti visuali è che parlano un linguaggio internazionale, beati loro, mica come noi che restiamo confinati qua dentro, e al di là del canton Ticino non valiamo un cazzo».

«Sì ma ti stai perdendo».

«E lo so, ma vado troppo in freva. Cioè, dicevo, guardata da noi italiani, questa immagine si presta anche a un gioco di parole non so quanto traducibile: infatti il robot che dà il soldino sembra dire: “Tenga, buon uomo”. Hai capito? UOMO. È la vecchia leggenda paranoica, il terrore che HAL 9001 prenda il potere, o che la macchina distrugga l’universo per produrre graffette. Ah, signora mia, dove andremo a finire».

«E questo è il lato reazionario. Ma la superficialità? Guarda che sono le migliori menti della Silicon Valley, non i filosofi tedeschi o le casalinghe di provincia, che stanno abbracciando le teorie catastrofiste sull’Intelligenza Artificiale», si scalda R., «Elon Musk, non un eremita nella grotta».

«Sì lo so, e non hanno tutti i torti: io non è che sono ottimista. Ma dove quella copertina e quel ragionamento semplifica, è nel pensiero retrostante: i robot vogliono prendere il potere e sostituirsi a noi: le intelligenze artificiali – una volta che abbiano acquisito la piena coscienza – desiderano essere come gli umani. Antropomorfizza, in un certo senso, capito. Lo vedi in maniera lampante da un dettaglio, ridicolo secondo me: il cane. Un robot ha il cane, ed è un cane robot, chiaramente. Una parodia».

Ma, intuendo che la discussione si sta incanalando in un vicolo cieco, gli schermi dei tablet, dopo aver fatto balenare per un attimo la scritta GRUN.IT, vi mostrano un’altra rivista americana, una cosa ancora più di nicchia, The FortyTwo Quarterly, il numero appena uscito, quello dedicato ai cyborg. E in particolare un’infografica animata su William Gibson e il cyberpunk: il giochino è mostrare, a distanza di tanti anni, cosa si è avverato nelle profezie tecnofuturiste di quel movimento, cosa no, e cosa invece è stato inventato che nessuno aveva previsto. «Ecco», fai tu, «questo già mi sembra più interessante, come prospettiva».

«L’integrazione uomo-macchina, dici? La fusione, più che la competizione tra biologia e tecnologia?». R. ti capisce al volo certe volte, non per niente è una delle persone più intelligenti che conosci. Non per niente siete migliori amici.

«Sì, in teoria sì. Perché poi all’atto pratico, non è che si siano realizzate queste operazioni mirabolanti».

«Ma scherzi?», fa lui. «Guarda che pure se non abbiamo componenti meccanici impiantati nel braccio e raggi laser che partono dalle dita, siamo già cyborg, solo che vivendoci immersi dentro, non ce ne rendiamo conto. Perché poi le cose succedono lentamente, e in modo leggermente diverso da come le immaginavamo, perciò ci sembrano normali, ma ti assicuro che se apparisse ora mio nonno, che è vissuto cento anni fa, penserebbe che siamo già dei mezzi robot».

«Ah sì? E fammi qualche esempio».

«Tua mamma».

«Ué, come ti permetti».

«No dico: tua mamma, non si è messa il pacemaker, qualche mese fa?»

«Sì vabbè ma…»

«E scusami il pacemaker che cos’è, se non una bio-macchina, un artificio elettrico che aumenta le capacità del cuore? Siamo in pieno cyberpunk».

«Beh in effetti… Anche mio padre, mi viene in mente, quando aveva il parkinsonismo, e prima che morisse di tutt’altro, mi ricordo che alla disperata ricerca di una cura avevamo visto una trasmissione in cui un medico parlava di una cura sperimentale, ma già praticata, in cui ti impiantavano degli elettrodi nel cervello, che andavano a sostituire gli impulsi mancanti a causa dei neuroni addormentati dal Parkinson. Però c’è qualcosa che non…»

«Bebe Vio!»

«Bebe Vio? La schermitrice paraolimpica?»

«Eh già. Le mancano le braccia e le gambe. Ha una protesi, anzi senti qua: ha vari tipi di protesi, a seconda di quello che deve fare, se deve andare in giro, mangiare, o tirare di scherma. Ed è fortissima, me lo ha detto il figlio del maestro Z., che è un fiorettista di buon livello: ci ha tirato, ovviamente da fermi, e lei lo ha distrutto».

«Vabbuò però sempre alle paraolimpiadi va, cioè voglio dire, con tutto il rispetto e l’ammirazione, stiamo parlando sempre di una che le protesi le mette perché ha qualcosa in meno, e non per…»

«Pistorius!», R. ti interrompe di nuovo.

«Jaco Pastorius? Il bassista? Quello sì che era un cyborg».

«PI-storius Il corridore, l’atleta senza gambe che in gara si mette quelle specie di mollettoni –lui sì, come dici tu, lui gareggia con i normodotati, ed è anche forte».

«Salvo poi ammazzare la fidanzata a colpi di pistola in bagno».

«Vabbè ma che c’entra, quella è un’altra storia, o forse la stessa: vai a capire come si sente uno che passa da essere handicappato a superman, senza via di mezzo, senza…»

«Ecco, è questo il punto, se mi fai dire», gli dai sulla voce tu, stavolta. «È questo che non mi convince di tutti gli esempi che mi stai portando. Il pacemaker, le protesi, gli elettrodi, sono tutte cure, non so come dire, sono aiuti per riportare la situazione in equilibrio, una situazione che parte in svantaggio… cioè, hai quelle cose per tornare a fare più o meno quello che fa una persona normale, non di più, mentre il principio del cyborg è un po’ quello del transumanesimo, no?, quello di creare una umanità potenziata, delle specie di superuo…»

«E i microchip sottopelle? E i sistemi di riconoscimento facciale? E gli stessi smartphone? Lo sai che c’è chi sostiene che sono ormai dei prolungamenti dei nostri organi di senso? Non c’è mica bisogno di fare impianti stabili, operazioni chirurgiche che vanno a intaccare la carne, si può essere più delicati ma creare dei legami altrettanto forti, d’altra parte chi riesce più fisicamente a staccarsi dai device?». Hai l’impressione che la stia buttando in vacca peggio di te, cioè tu magari hai fatto confusione e hai argomentato male, ma R. lo sta facendo proprio apposta a fare ammuina, o è talmente raffinato il suo ragionamento che non lo capisci, sta di fatto che ormai ti sono saltati i nervi, anche perché state qua da un po’ e nessuno ti chiama da dentro. Dici con tono piccato: «Senti ma torniamo a noi, mi hai fatto a venire fin qua con la promessa di un lavoro: non mi sai dire in che consiste il colloquio, ma almeno l’impiego, di che si tratta me lo spieghi?». «Beh», sospira lui, «non è che si possa parlare proprio di lavoro… è un impegno sicuramente, ed è pagato, ma diciamo che è qualcosa in meno, e contemporaneamente qualcosa in più di un lavoro…». Ecco, lo sapevi, la solita roba interinale e part time, a chiamata e senza garanzie né niente, ormai tutto così è. D’altra parte sempre meglio di quello che stai facendo adesso, un posto fisso ma che orari di merda, e che fatica, una vera fatica, un lavoro manuale, dopo che hai studiato tutta la vita per fare l’intellettuale. Bello all’inizio, eh, il colpo di scena ha riscosso successo, incredulità e ammirazione: spettacolare il downshifting, da applausi l’inversione a U, però dopo i primi tempi a nessuno faceva più meraviglia, nessuno si è stracciato le vesti pregandoti di tornare, tornare a scrivere, a pensare. Ti stai proprio alterando, e non è bene visto quello che ti aspetta, ma la poltrona lo capisce e inizia a massaggiarti, prima delicatamente che neanche te ne accorgi, poi in modo sempre più energico, ti rendi conto di quanta rigidità e tensione avevi accumulato, ogni lettera della scritta GURN.IT che riveste la pelle della poltrona con dei leggeri rilievi, si è tramutata in abili dita di massaggiatore, un massaggio di quelli rinvigorenti, che non ti fanno addormentare ma ti preparano ad affrontare il mondo.

R. sorride e allunga la mano verso di te come per accarezzarti la guancia, invece ti sistema il casco che nella foga si era un po’ spostato, chissà forse per quello non trasmettevi bene. Infatti subito arriva un assistente con la solita scritta GUNR.IT che lampeggia invitandoti a seguirlo in bagno. Non devi fare pipì, almeno fino a che non ti alzi, allora sì effettivamente ti accorgi che non ne potevi più. Quando torni R. sta guardando in sovraimpressione il documentario Black Mirror e l’autobiografia Altered Carbon, tu ti fermi un attimo e dici: «Il mind uploading, questa sì che è una figata, vero?»

«Eh già», fa lui, «è l’esatto e speculare opposto del cyborg se ci pensi: non è la macchina che entra a far parte dell’uomo, del corpo umano, ma la mente umana che viene caricata in una macchina. Chi sa come ci si deve sentire».

«Beh dipende. Perché anche le procedure del dottor Rolo Haynes sono diverse, nel tempo sono diventate sempre più raffinate. Cioè, una cosa è creare un clone della tua mente, ma tu resti dove sei, e a quel punto chi se ne fotte di quello, è come se fosse un altro. Diverso è il caso in cui tu muori, il tuo corpo muore, e la coscienza viene uploadata altrove, in una macchina, o anche in un altro corpo, volendo. La domanda è la solita, ed è filosofica quindi brrr, ma insomma: chi siamo davvero? Continuiamo a essere noi stessi al di là del nostro corpo? Quanto la nostra identità, e anche la nostra coscienza, è determinata dalle sensazioni fisiche?».

«Ma a proposito di coscienza», ti interrompe R.: «Le macchine ce l’hanno una coscienza? Cioè, ovvio che la risposta base è no, però se ci pensi, anche qui dipende da cosa definiamo coscienza. E da quanto siamo disposti a proiettare della nostra coscienza su quella degli altri. Che cos’è la coscienza? È un processo mentale e la consapevolezza di quel processo, giusto? La mente che pensa se stessa, o che pensa se stessa pensare. Ma tu come fai a sapere che io ce l’ho? Perché te lo dico, e quindi tu ti fidi che essendo entrambi esseri umani e bla bla. Ma se io non te lo dicessi? E con gli animali, che non te lo possono dire per definizione, ma mostrano livelli di consapevolezza sempre più alti quanto più approfonditamente li si studia? E viceversa: un computer compie dei processi, ma chi ti dice che non ne è consapevole?»

«Be’, il fatto che non è stato programmato per esserlo», dici tu, cascando nel tranello.

«Benissimo! E quindi se invece riusciamo a programmarlo in quel senso, sarà cosciente? O meglio ancora, se riusciamo a programmarlo per farlo sembrare cosciente. Qual è la differenza tra essere e apparire, a questo livello? Chi potrà dire, davanti a un computer che ragiona e che afferma di ragionare, che da qualche parte non sia effettivamente affiorata la coscienza?»

«Siamo tornati al punto di partenza, mi pare. All’intelligenza artificiale definitiva. Ai robot che fanno l’elemosina. Tutta roba che cent’anni fa, come direbbe tuo nonno, non si riusciva neanche a immaginare».

«Fare magari no, ma immaginare forse sì», dice R. sorridendo e guardando le lampade bianche che si sono accese sulla parete, ombreggiando il marchio RUNG.IT. «Ma a proposito di cent’anni fa», dici tu, «l’altro giorno ho letto su twitter una di quelle frasi a bruciapelo che ti fanno rendere conto di molte cose. Senti qua, e rispondi: ti teletrasportano cento anni indietro nel tempo: che lavoro fai? Non male, vero? Per dare l’idea di come tutti oramai facciamo una cosa davanti al computer, come diceva mia mamma».

«Tu potresti scrivere, scrivere per gli altri intendo: fare come quelli che aiutavano gli analfabeti, la maggioranza all’epoca, a scrivere le lettere».

«Uh già, vedi, non ci avevo pensato. Io subito avevo interpretato in modo radicale, avevo pensato: so fare il pane. Quello me lo posso giocare in tutte le epoche o quasi», ridacchi.

Hai proprio voglia di rilassarti, è comprensibile, e infatti nelle cuffie ti parte un bel pezzo di piano solo, melodico ma sbilenco, non lo riconosci subito ma poi sì, è César Aira, la composizione che il jazzista Cecil Taylor ha dedicato al famoso scrittore, il primo Nobel cyberpunk argentino.

Stai quasi per addormentarti, quando la scritta RUGN.IT ti riscuote, o forse è R. che ti chiama, che dice «credo sia il momento di andare, quello davanti a te non è più uscito, direi che è il tuo turno». «Andare dove, a fare cosa», domandi tu, annebbiato.

«A fare il test, che domande».

Il test.

Non ha detto colloquio, ha detto test.

Il test. Sbatti le palpebre che ti fanno vedere male come quando te le strofini troppo. Il test, ma certo. Ora le lettere della scritta ti ballano davanti, si mescolano e si ricompongono

GRUN.IT… GNUR.IT… RUNG.IT… NURG.IT…

GURN.IT

GNRU… IT

G U R IT N

G R

T U

I N

G

N

I

R

U

T

T U R I N G

T U R I N G

TURING

«TURING! Turing!», ti metti a urlare. Ma certo, come hai fatto a non pensarci prima! «Il test di Turing, me lo potevi dire! In questo consiste, allora».

«Già», dice R. con la faccia seria.

«Ebbè qual è il problema! Ho capito tutto. Il test del grande matematico, l’inventore del computer prima che il computer fosse materialmente costruibile. Quello per stabilire se il tuo interlocutore è una macchina o un uomo. È questo che devo fare, giusto? Fare delle domande a un’entità chiusa in una stanza, senza sapere se è un’intelligenza artificiale o biologica, e cercare di indovinare, è così? È un progetto di ricerca sull’AI, fighissimo, me lo dicevi subito, andiamo dai, cosa aspetti».

«Ehm. Sì», dice R. «Il test è quello di Turing, ma non è proprio come hai detto tu… Tu sei, per così dire, dall’altra parte».

«E cioè?»

«Diciamo… nella stanza chiusa. Non tanto a fare le domande, ma a rispondere, ecco».

«Ah sì? E che senso ha? Cioè, a loro a cosa serve? Lo sanno già, che io sono una persona, no?»

«Certo, certo, nessuno lo mette in dubbio. Gli androidi non esistono, sono solo il sogno di una pecora elettrica. Ma tu devi, insomma, dimostrare di distinguerti da una macchina. Dall’altro lato non c’è un ignorante, ma un team di esperti che studia da anni le domande giuste. Non c’è pericolo che si sbaglino».

«E quindi? Come funziona, cosa succede».

«Eh, succede questo: se rispondi come un essere umano, nulla, ce ne andiamo a casa».

«Nientedimeno. E cosa sono venuto a fare? Che, mi prendi in giro?»

«Aspetta, calma. Non è detto che tu riesca a convincerli. Le macchine sono molto avanzate. Come anche i metodi degli scienziati».

«E quindi?»

«E quindi, se dimostri di non essere tanto diverso da un’intelligenza artificiale, evidentemente…«

«Cosa. Cosa?»

«Non ti devi preoccupare, è proprio questo il punto. La tua famiglia riceve una grossa mano, per sistemare le cose adesso, e far studiare i bambini fino all’università».

«E io?»

«Tu cosa? Cioè, tu… chi?» R. si ferma e sgrana gli occhi, come a dire “non hai ancora capito”.

«Aspetta un attimo. Mi vuoi dire che se… se io non dimostro di non essere una macchina, se non riesco a distinguermi da una macchina, allora non sono degno di non esserlo?, e quindi vengo, cioè, imprigionato…»

«Uploadato, è il termine tecnico».

«… dentro una macchina?»

«E certo! Altrimenti chi cazzo li comanda, tutti questi robottini?»