Priva di senso e senza spirito l’esperienza

lo è solo per coloro che mancano di spirito.

Per chi si accanisce a cercare, l’esperienza

potrà forse essere dolorosa, ma non lo lascerà

mai nella disperazione.

(W. Benjamin, “Esperienza”)

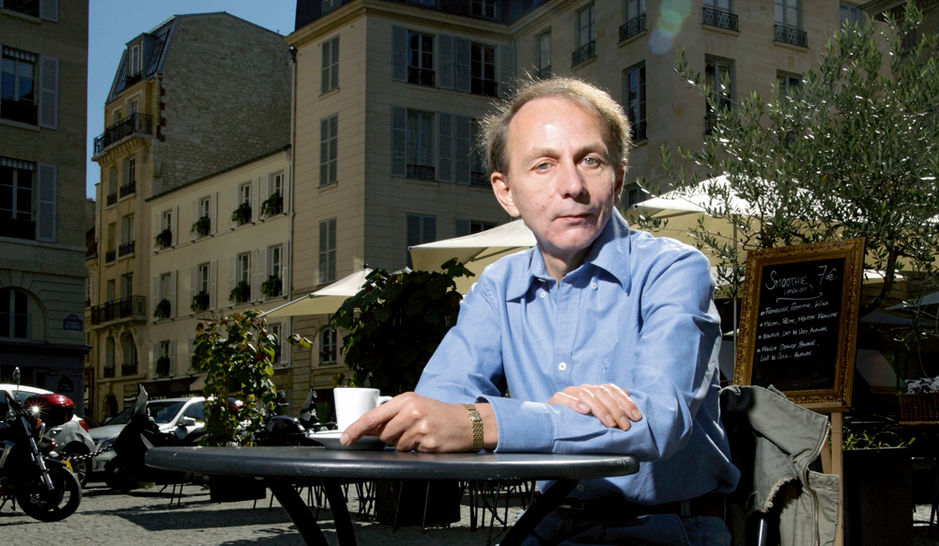

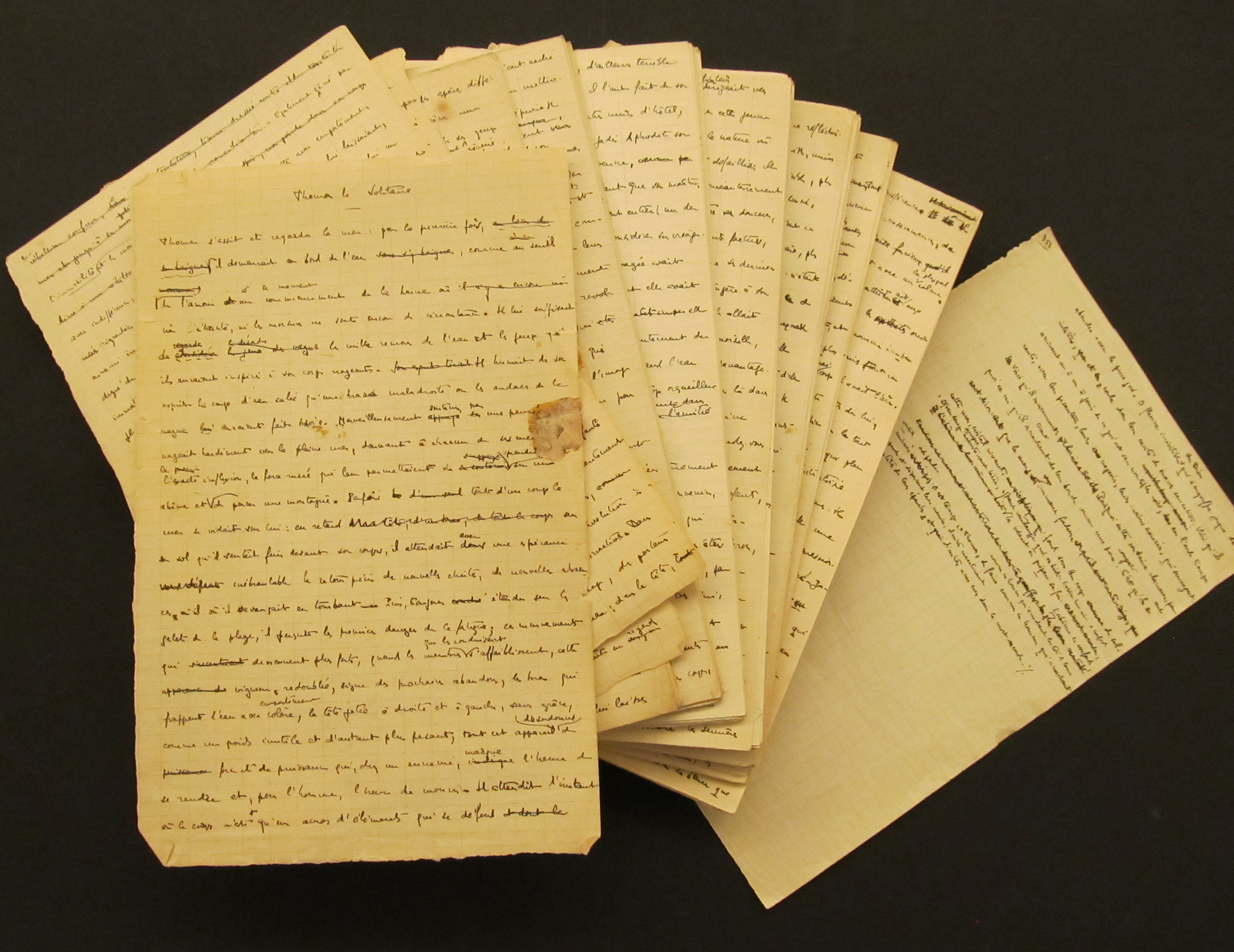

Georges Perec trascorre la mattinata del 18 ottobre 1974 seduto a un tavolo che dà su place Saint-Sulpice, scrivendo. S’interrompe soltanto per trasferirsi da un bar tabaccheria al Café de la Mairie, attorno a mezzogiorno. È impegnato in un tentativo d’esaurimento di quella piazza parigina. Intende épuiser, esaurire place Saint-Sulpice, consumarla in quanto lieu parisien, luogo parigino: cioè anzitutto compiere, rispetto a essa, un’operazione singola, irripetibile, che lasci dunque esausto, sotto quest’aspetto, ciò che in essa è coinvolto, il luogo che in essa è consunto. Il fatto che la possibilità di tale consunzione sia intravista nell’idea di un elenco ordinato – cioè nel raggruppamento di un molteplice, nell’accostamento di elementi distinti – implica che l’unicità dell’operazione di consunzione derivi dalla singolarità, dalla radicale contingenza della molteplicità elencata. E ciò perché qui “luogo” sta per “condizione del farsi luogo di diverse cose”, le cose – corpi, veicoli, uomini, animali, percorsi di autobus – che sono appunto elencate nel Tentative, che sono fissate nella loro concretezza non in quanto res, non in quanto dotate di proprietà specifiche inerenti alla loro realtà di cose, ma come momenti astratti dal farsi luogo che avviene a place Saint-Sulpice, il 18 ottobre 1974 alle ore 10 e 30. Insomma: una panchina e un colore, un piccione e un determinato movimento non sono in questo elenco per via di una funzione che ciascuno assolve da sé stesso, e che in un secondo momento farebbe da principio d’unità dell’elenco. Piuttosto, nel corso del processo d’esaurimento del luogo essi possono essere visti solo come già nell’elenco, come già montati l’uno accanto all’altro quali differenze interne a un’unità complessa, ma in essa non disciolte. Solo questo è il lieu che può essere consumato nella determinazione compiuta dal discorso, poiché solo questo è il lieu ancora indeterminato, ancora contingente. Contingente, τὸ ἐνδεχόμενον: e appunto le cose contingenti, τά ἐνδεχομένα, possono essere e non-essere, «εἶναι καί μή ειναι», possono accogliere in sé entrambe le possibilità di determinazione[1]. Rispetto a queste ultime, τά ἐνδεχομένα ancora, in qualche modo, oscillano; ancora si trattengono al di qua dell’esattezza determinante del discorso. E ciò esclude che il luogo consumato da Perec sia assimilabile al luogo della fisica classica, alla specificazione misurata dello spazio fisico misurabile, che come grandezza fondamentale si definisce, appunto, soltanto nel discorso che la misura.

In Costruire abitare pensare Martin Heidegger ha parlato del luogo come di ciò che accorda spazio, di ciò che apre e fa disponibile il posto libero, capace a sua volta di ospitare coloro che lo abitano: il luogo è dunque una cosa che raccoglie spazio, il quale si fa tale solo a partire dal luogo. L’extensio, la vuota tridimensionalità, è un’astrazione, un derivato: luogo e spazio si fanno originariamente a partire dall’accordarsi, dal raccogliersi-per. Di fronte al fatto che pure può darsi qualcosa come un luogo oscillante, che si sottrae a una determinazione esatta nel discorso, vorrei accogliere questa relazionalità iniziale, insita nel raccogliersi-per, allo scopo di indicare, un po’ discosto da Heidegger, almeno un tratto di questo darsi del luogo: che esso, cioè, avviene solo nel farne esperienza da parte di un esperiente.

Che soltanto un luogo inteso come farsi luogo, come accadimento, sia suscettibile di un tentativo d’esaurimento: rispetto alla questione dell’esperienza del luogo, questo mi sembra il rilievo da trattenere dopo una lettura del Tentative, e ciò affinché la nostra interrogazione possa muovere da quel punto notevole del continuum della vita di coscienza in cui il non ancora detto, il non ancora visto, travasa nel conosciuto. Un punto che il luogo deve attraversare, nel suo darsi, senza potersi ridurre né a un contenitore reale, svincolato anche dalla minima relazionalità con la contingenza del suo contenuto – un irrelato che per noi letteralmente non ha senso, cioè nessuna apparenza, dicibilità, esauribilità[2] – né al misurato dalla fisica, tale in quanto già del tutto esaurito, del tutto identico alle sue determinazioni discorsive. Tra queste due permanenze si fa avanti la contingenza del farsi luogo: essa rende chiara sin dall’inizio la vanità del tentativo d’esaurimento, vista l’irriducibilità tra la singolarità dell’accadimento e la complessità insita nell’articolarsi dell’elenco. Ma non è soltanto questione, nel Tentative, della fuga del luogo, del colore che sbiadisce mentre ne scrivo o del piccione che con la coda dell’occhio vedo volare via mentre osservo un’insegna. C’è un’altra perdita, forse altrettanto irrecuperabile, insita nel testo di Perec – un’assenza che, tuttavia, ad un tempo riscatta la condanna del tentativo al silenzio, sottraendolo alla vanità integrale. Georges Perec, che certo vede chiaramente tutto ciò, si ostina, del resto, a scrivere: che cosa cerca, se non l’esaurimento del luogo? Cosa sostiene la sua fatica?

Come relazione meramente formale, “esperienza” sarebbe dunque lo svolgersi di un essere-per. Una misura di prudenza imporrebbe il dovere di attenersi a quest’esoscheletro; ma nuova fecondità potrebbe venirci da un’osservazione più rischiosa: dal fatto che – dicendone in termini grezzi – la direzione implicita in tale essere-per guarda verso la nostra vita, accordandosi in modo immanente all’integralità della nostra condizione. Vale a dire, senza determinare ulteriormente quest’ultima, che se non c’è esperienza non ci siamo noi, e che, immaginandoci fuori da essa, dovremmo immaginarci come radicalmente altro da ciò che siamo. “Siamo”, in qualche modo e prima di qualsiasi assunto ontologico, anzitutto nel nostro accadere come momenti di quest’evento dell’esperienza. Non intendo, ora, osare oltre su questo terreno; ma quanto detto basta forse a indicare che nella vanità del Tentative non gioca soltanto la differenza tra fissazione e oscillazione, tra semplice e articolato; e che anzi ciò che più propriamente in esso è perduto, per noi, s’è perduto nel nostro passato e dunque a partire dalla nostra situazione storica. Ecco che, se non si risolve nello sforzo, tutto sommato sterile, d’opporsi alla differenza di principio tra due statuti formali, e cerca piuttosto di recuperare ciò che davvero è perduto – giacché una volta lo si possedette – un tentativo come quello di Perec guadagna la sua dignità e il suo diritto a non ridursi al silenzio.

Nel 1933, discutendo di Esperienza e povertà, Walter Benjamin disegna con tratto limpido un paesaggio deserto, vergine, puntellato da vetro «nemico del segreto, […] nemico del possesso», abitato da barbari – uomini nuovi, poveri, con tutto ancora da fare; per essi, al momento, «il fine della vita affiora solo come un lontanissimo punto di fuga in una prospettiva di mezzi» lisci, scorrevoli, attraverso i quali scivolano, tanto portati avanti a gran velocità quanto costretti, di gran carriera, a recidersi dal loro tesoro d’esperienza, dalla riserva di segni, trafitture, solchi entro la quale si sono scavati la loro casa sul pianeta[3]: quegli uomini siamo noi, quel paesaggio ospita la nostra vita. Allegramente Benjamin ci guarda, e guarda se stesso tra noi, per trovare soltanto una «monetina» al posto dell’esperienza, la quale è stata irrimediabilmente venduta in perdita; giacché, se è vero che dobbiamo prepararci alla «guerra che avanza», pure nuove vie si aprono proprio per questo, e soltanto per noi, ora: e così una schiarita, un vuoto «spettacolo della più profonda armonia»[4] attende la nostra barbarie. L’esperienza perduta, del resto, piuttosto che lutto chiede giustizia: e rendergliela significa farne rivivere l’eco, il soffio che di essa spira attraverso la nostra vita[5], poiché la sua consolazione sta soltanto nell’essere rammemorata, cioè nell’uso dei suoi stracci da parte della vita che per essa, esperienza passata, era futuro e speranza. «Dai posteri non pretendiamo ringraziamenti per le nostre vittorie, ma la rammemorazione delle nostre sconfitte. Questa è consolazione: consolazione che si dà solo per quelli che non hanno più speranza nella consolazione». È, questa, una pretesa che ogni volta si volge, propriamente, soltanto a noi, in quanto siamo nell’Oggi[6], cioè in quanto la bufera della storia non ci ha ancora allontanato da essa al punto da relegarla nella dimenticanza della dimenticanza – cioè nell’irredimibilità. A questa pretesa, tra l’altro, Benjamin intese rispondere proprio con la redazione dei Passages.

Viene dunque in questione il saper ricordare. È noto come ciò significhi, secondo Benjamin, «impossessarsi di un ricordo così come balena in un attimo di pericolo»; come la verità del ricordo stia dunque nel suo fuggire via, nel suo balenare per un presente che ne assuma la figura, il ritmo, che nel suo procedere si disponga, anche solo per un momento, a trapassare e abitare la radicale esteriorità delle cose – tutt’altro, insomma, che l’adeguarsi dell’altro alla misura del proprio. In quest’effimera consonanza, il ricordo richiama subito la «scintilla della speranza», così come nel minimo bagliore della stella cadente, al termine del saggio su Le affinità elettive, si legano speranza e verità dell’apparenza. È il concetto di critica a definire il nesso organico nel quale questi tre momenti si stringono a descrivere la nostra condizione; forse è esso che ne nutre il germogliare. Lo stesso movimento propulsore percorre infatti i tre gesti – ricordare, conoscere, sperare –, dissolvendone i confini in una sorta di chimismo, tenendo aperto ciascun momento per il suo avvenire: poiché dall’interno esso rende la verità libera per la sua cosa; libera, come un balenare, di ritmarsi ancora secondo la cosa nella quale sprofonda, e che, insieme, accoglie pienamente nella tempestività della cognizione. Questa critica – la critica dell’opera, della singola concrezione reale di volta in volta incontrata – è distinta con forza dalla critica kantiana quale «metodo gnoseologico», sin dal lavoro su Il concetto di critica nel romanticismo tedesco. La Kritik si risolve insomma nella Kunstkritik; ma la Kunstkritik fiorisce subito, attraverso Novalis e Schlegel, in una disposizione volta a interpretare il complesso dell’esperienza umana. E in quanto fa della verità un transito, questa disposizione permette ancora, in qualche modo, d’esperire.

Benjamin scorge il limite del sistema kantiano nel ruolo paradigmatico che la fisica di Newton vi assume rispetto al concetto del teoretico, e nella «metafisica speculativa (ossia rudimentale)» che implicitamente risulta dalla presa a modello di questa «esperienza inferiore». In questo nesso si farebbe chiara l’implicita autolimitazione che il progetto kantiano s’infligge, nella misura in cui sistematicamente persegue il possesso della totalità articolata del fondamento puro dell’esperienza. Tuttavia, vorrei brevemente esaminare se questo modo d’intendere e praticare la critica permanga effettivamente intatto lungo il corso del lavoro speculativo kantiano. Nell’Introduzione alla Critica della ragion pura, critica è una scienza di proposizioni negative, contrapposta perciò a una Lehre, a una dottrina dei principi a priori della ragion pura nel suo uso teoretico, che fornisca i principi in base ai quali la conoscenza scientifica può essere effettivamente attuata; critica è «una scienza della semplice valutazione della ragion pura, delle sue sorgenti e dei suoi limiti, come la propedeutica al sistema della ragion pura». La scienza è conoscenza razionale, o conoscenza ex principiis; il suo disegno complessivo risolve la filosofia nella conoscenza razionale per concetti. La filosofia pura, specificamente, trae i suoi concetti dalla ragion pura piuttosto che da principi empirici: il suo sistema – la metafisica – ha la critica come suo battistrada. L’aperta udienza alla quale la ragione ha convocato sé stessa è, insomma, destinata a chiudersi per far spazio al nesso ordinato di una conoscenza positiva, totale e fondamentale. E tuttavia questa riconduzione del critico al negativo – e, simmetricamente, del sistematicamente determinato al positivo – ha forse un punto di rottura in quell’«opera sfrenata» che è la Critica della facoltà di giudizio[7], e più in particolare nell’analisi del sentimento del piacere disinteressato, cioè di quella determinazione soggettiva caratterizzata da un compiacimento universale, libero e senza concetto di fronte a un oggetto che appare possibile solo sotto la condizione d’esser stato disposto da una regola. Questa, tale in quanto pensata da una volontà ragionevole, avrebbe innervato l’oggetto da una trama armonica di scopi – la trama attraverso la quale la sua ragionevolezza si rivelerebbe al soggetto –, ma sottraendo a esso, allo stesso tempo, una finalità ultima al quale ricondurre la conformità di questa trama – sottrazione attraverso la quale la bella concordanza di natura e ragione si rifiuta a una determinazione ultima, a una connessione necessaria, e di conseguenza alla conoscenza teoretica. Dunque «non c’è una scienza del bello, ma solo critica», poiché nessuna determinazione può fondare a priori il sorgere del sentimento di piacere, cioè definire il concetto del bello. Eppure, la verità del bello «dà occasione di pensare molto, senza che però un qualche pensiero determinato, cioè un concetto, possa esserle adeguato, e che di conseguenza nessun linguaggio possa completamente raggiungere e rendere intelligibile». Proprio per questo suo sottrarsi, anzi, questa verità dà a pensare: poiché da essa traluce una consonanza – quella tra natura e ragione – la quale, pur non potendo essere conosciuta, è meta di una tensione universale.

È in questo punto che la critica, altro da una mera propedeutica, trova il suo compito più proprio nell’apertura positiva di uno spazio per la possibile unità di conoscenza e desiderio, per la possibile soddisfazione della nostra caparbia speranza che il mondo nel quale viviamo sia in qualche modo conforme alla nostra libertà d’agire, che sia un luogo ospitale per essa. A questa speranza possiamo rispondere, insomma, soltanto attraverso l’aperto della critica: nessuna fondazione pregressa, nessuna conclusione sistematica può venirci in aiuto. Ma questo slancio è, in effetti, un passo indietro; questo salto che solleva il criticismo kantiano oltre le paludi della metafisica rudimentale, è, meravigliosamente, una misura di prudenza, una riduzione a un giudizio riflettente che di fronte all’innominabile armonia del bello e alla disperata confusione di un molteplice sensibile irriducibile al concetto, si dispone, nondimeno, a far chiarezza; e che, non potendo affidarsi a un universale estrinseco, né potendolo imporre d’arbitrio al mondo naturale cui guarda, deve trovare la sua euristica in se stesso e in ciò che cade sotto di esso, nella misura in cui, alla luce dell’esperienza, si rivelano scopi e rimandi interni al molteplice, sue linee di senso e di forza. Per chiarirmi, vorrei richiamare un breve scritto del 1768, Del primo fondamento delle regioni nello spazio. In queste pagine, Kant considera il problema dello statuto dello spazio naturale: se esso, cioè, sia ordo rerum, astrazione ricavata dalla relazione tra realtà che lo precedono, o res, realtà effettiva, assoluta dai corpi, e nella quale questi siano contenuti. «Gli sforzi dei filosofi […] per mezzo dei più astratti giudizi della metafisica» sono stati vani per decidere della questione: come il corpo di polizia guidato da Monsieur G.[8], essi s’affaccendano a far concordare ciò che trovano – l’esperienza dello spazio – con ciò che hanno – le leggi del moto verificate sperimentalmente. Col movimento semplice e immediato di Dupin, Kant nota che «siccome tutto ciò che è fuori di noi è da noi conosciuto coi sensi soltanto in quanto è in relazione con noi stessi, non è da meravigliarsi se noi prendiamo il primo fondamento per generare il concetto delle regioni dello spazio, dal rapporto di questi piani di intersecazione [descriventi le tre dimensioni dello spazio corporeo] col nostro corpo». Cioè che quell’esperienza, ogni volta risistemata in funzione di una teoria che la determini, può essere tale, in prima istanza, soltanto in quanto in relazione di accordo con ciò che anzitutto l’esperiente esperisce nel suo vivere in essa, e dunque con la cinestetica del corpo vivente. L’esperienza monodimensionale, trattenuta dalla metafisica solo come variabile da definire, s’estende d’improvviso, e in un passo indietro, a formare una polarità – esperienza irriflessa, esperienza riflessiva dello spazio – che solo in un secondo momento entra in relazione con la legge. Sono le evidenze immediate dell’esperienza a far chiarezza e a essere chiarite in questo movimento: siccome si danno effettivamente una mano destra e una mano sinistra, identiche nella loro realitas ma esperite come costitutivamente incongruenti, questa differenza dovrà caratterizzare la modalità entro la quale tali realtà soltanto possono apparire, in quanto sono esperite; e, viceversa, questo criterio sarà inscritto nelle condizioni strutturali dell’esperire, nelle quali si rendono anzitutto possibili le sensazioni mediante le quali le realtà s’annunciano a noi. La linea scoperta nell’evidenza – dall’incongruenza delle mani alla loro reciproca differenza in riferimento a uno spazio assoluto dalle res – è la stessa linea che descrive la dinamica del ritorno – dall’esperienza quotidiana del fatto dello spazio alle sue condizioni di possibilità. Il giudizio riflettente non è il ripiegare di un soggetto su di sé, poiché nell’esperienza considerata come un concreto non c’è più soggetto – soltanto linee di forza, tracciati di una possibile dinamica interna, sempre funzionanti nell’esperienza effettiva – dal grado materiale, come a priori dell’esperienza di questo in quanto questo, al grado generale relativo a ogni esperienza possibile – e più o meno chiariti dall’indagine riflessiva.

Il Tentative di Perec descrive l’esperienza del farsi luogo di un determinato luogo parigino: entro una certa misura la lascia parlare, ma soltanto nella lingua dell’elenco. È chiaro che il fine precipuo di questo scritto non sia mai stato quello d’un analisi stricto sensu fenomenologica. Proprio perciò rileva forse ancora di più che, nello sforzo di dispiegare il ricollocarsi di quell’esperienza sotto una luce più chiara, a un certo momento la critica tace, e il gioco del pensiero contro sé stesso si ferma – qualche passo prima di dove, probabilmente, sarebbe potuto arrivare. Unità reali compongono i capi dell’elenco: il loro principium individiduationis – che sia culturale (il tracciato dell’autobus) o percettivo (l’angolo di un palazzo) – è dato nei fatti dell’esperienza, ma trascende ciò che di essa è vissuto in modo immanente (datità di colori, estensioni, ritenzioni e protensioni nel tempo, relazioni di dipendenza e indipendenza fra momenti del dato). Le differenze interne a quell’altro secondo il quale il gioco critico sta cercando di ritmarsi non sono fatte giocare fino in fondo – ciò che accadrebbe non contro l’irriducibilità tra esperienza e discorso, ma in essa, per studiarne e chiarirne i tratti. Le condizioni dell’individualità autoidentica dei dati sono implicitamente imposte, senza che ne sia mostrata la genesi mobile a partire dall’immanenza. Sicché metafisica e fenomenologia possono, in effetti, mescolarsi l’una all’altra, senza respingersi.

Metafisica: cioè ciò che ha occultato, nel Tentative, le differenze di principio. Ciò che ha eliso l’eterogeneo tra dato immanente – la cui apparenza è identica alla sua evidenza – e dato fattuale – la cui apparenza è trascendente, costruita lungo la dinamica delle evidenze; ciò che ha obliato, più profondamente, la differenza tra irrelato, inesperibile, indicibile, ed esperito, in quanto entrato nell’orizzonte relazionale del senso. Ecco: da Heidegger, Adorno, Derrida – che hanno visto nella metafisica in primo luogo una diagnosi della nostra condizione, in quanto immessi in un mondo storico – traggo il tratto comune che vede nella metafisica l’oblio di una differenza; ma considerando questa differenza trascendentale come differenza ultima: non perché luogo del non plus ultra, ma in quanto è nell’effettivo, semplice accadere dell’evidenza, nell’esperienza, che essa pure compie il suo impossibile gioco. E se è data solo esperienza, è data, in effetti, solo questa assurda conciliazione: la conoscenza. Dell’irrelato rimane solo una traccia, come rimando all’inapparente dal quale proviene l’apparente esperito, come assenza in esso; in questa traccia si mostra, tuttavia, anche il niente dell’esperiente, quale momento di un raccogliersi-per, che, in quanto si raccoglie a partire da un irrelato, differisce integralmente tanto da quello quanto da sé – che dunque è sempre niente per sé stesso.

Un carattere troppo spesso dimenticato della fenomenologia consiste nella profonda autocoscienza che essa mantiene a proposito del proprio fine ultimo. Non si tratta, nel suo esercizio, di disporre di una collezione di elementi semplici, separati e resi inerti dall’analisi. Suo intento, animato attraverso la sua pratica, è la delucidazione della condizione in cui già siamo e insieme la rivivificazione, il riconoscimento dei legami entro i quali avviene la nostra esperienza vivente. Suo luogo di lavoro è l’intenzionalità del vissuto, e il darsi in essa di una trascendenza non esterna alla coscienza, ma interna alla differenza, articolata nell’accordarsi-per dell’esperienza, tra il bagliore dell’evidenza e ciò che in esso si fa evidente. Se metafisica è indebita riduzione dell’eterogeneo all’omogeneo, la fenomenologia prova piuttosto a tener fermo lo sguardo sul molteplice come tale, cercando in esso i suoi ritmi spontanei, i tratti che ne fanno un esperibile e che possono essere percorsi dal libero svilupparsi del vedere e del suo movimento riflettente. Per il suo transitare è, del resto, in ogni momento possibile paralizzarsi nella metafisica. Tanto più l’esercizio fenomenologico mi sembra profilarsi, oggi, come la possibilità di un compito per noi che, privati del fondamento trascendente, ci libriamo in un vuoto senza direzione. Giacché pure nella povertà in cui siamo, ad ogni modo, qualcosa si dà, intessendosi così con ogni aspetto della nostra condizione; e questo basta a rendere legittima la prassi di una fenomenologia come esercizio d’interpretazione critica, non metafisica, dell’esperienza.

***

Bibliografia:

G. Perec, Tentativo di esaurimento di un luogo parigino, Roma, Voland 2011.

S. Rosati, Fisica generale: meccanica, acustica, termologia, termodinamica, teoria cinetica dei gas, Milano, CEA 1978.

M. Heidegger, Costruire abitare pensare, in Id., Saggi e discorsi, Milano, Mursia 1976.

W. Benjamin, Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media, Torino, Einaudi 2012.

W. Benjamin, Scritti 1930-1931, Torino, Einaudi 2002.

W. Benjamin, I “passages” di Parigi, Torino, Einaudi 2000.

F. Desideri, G. Matteucci, Introduzione a Th. W. Adorno, Torino, Einaudi 2009.

W. Benjamin, Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi 1995.

W. Benjamin, Scritti 1906-1922, Torino, Einaudi 2008.

I. Kant, Critica della ragion pura, Torino, UTET 2013.

I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, Torino, Einaudi 1999.

I. Kant, Scritti precritici, Bari, Laterza 1982.

Husserl, L’idea della fenomenologia, Milano, il Saggiatore 1988.

[1] Giorgio Colli riporta ἐνδεχόμενον a ἐνδέχεται, “può accadere” (cfr. l’Indice terminologico accluso all’ed. it. di Aristotele, Organon, a cura di G. Colli, Adelphi, Milano 2003, pp. 1043-1050, in part. p. 1046); ma è anche chiara l’affinità etimologica con ἐνδεχομαι, che può essere reso, letteralmente, come “accogliere in”.

[2] Del resto, anche nelle pagine dei Principia newtoniani dedicate allo spazio assoluto si ammette che al posto di esso si è soliti «prendere», considerare, conoscere, uno spazio relativo, definito dal rapporto con dei corpi di riferimento – e lo stesso spazio assoluto sembra potersi indicare solo a partire dal suo rapporto con più spazi relativi, in quanto all’interno di esso uno spazio relativo è capace di spostarsi, di cambiare luogo. – I. Newton, Principi matematici della Filosofia naturale, Torino, UTET 1965.

[3] F. Hölderlin, L’Istro in Liriche, Milano, Adelphi 1977: « […] Occorre un segno, / non altro, netto e chiaro, / perché si porti nel cuore / inseparabilmente sole e luna, / si prosegua la notte come il giorno, / e i Celesti si sentano / l’un l’altro caldi. […] ma la roccia ha bisogno / di trafitture, la terra di solchi, che altrimenti sarebbe senza ospiti e senza indugi».

[4] W. Benjamin, Scritti 1930-1931, Torino, Einaudi 2002. Sulla “feroce allegria” di Benjamin, cfr. anche F. Desideri, I Modern Times di Benjamin, in W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Tre versioni (1936-1939), Roma, Donzelli 2012.

[5] W. Benjamin, Scritti 1938-1940, Torino, Einaudi 2006: «Il passato reca con sé un indice segreto che lo rinvia alla redenzione. Non sfiora forse anche noi un soffio dell’aria che spirava attorno a quelli prima di noi? […] Se è così, allora esiste un appuntamento misterioso tra le generazioni che sono state e la nostra».

[6] Oggi (Heute) è, nel lessico di Martin Heidegger, un momento costitutivo di ciò a cui l’esserci è rimandato nel tentativo d’autocomprendersi, di farsi chiaro a sé stesso. Esso si fa visibile «come un carattere d’essere» dell’esserci che, come motilità che ha di volta in volta da appropriarsi del suo proprio essere, lo trova come un di-volta-in-volta-“Ci”, cioè come un Ci che strutturalmente ha un punto di partenza nella situazione in cui è già da sempre immesso – situazione che è appunto l’Oggi. – M. Heidegger, Ontologia. Ermeneutica della effettività, Napoli, Guida 1992.

[7] A proposito della sfrenatezza delle opere della vecchiaia, Introduzione a G. Deleuze, F. Guattari, Che cos’è la filosofia, Torino, Einaudi 2002.

[8] Mi sto riferendo al noto racconto di E. A. Poe, La lettera rubata, Racconti, Milano, Garzanti 1988.