2 novembre, Vacca pezzata. Notte.

Siedo ancora da solo. Ho bevuto vino. Fumo per nervosismo, vizio, dipendenza. Sono in attesa di E. P. In che condizioni sono arrivato qua non importa! Io non sono certo più trapassato di lui. Insomma, sto lì e aspetto. Il locale è vuoto, le sedie sono già rivoltate sui tavoli. Il barista dorme nel retro, dov’è la roba. Guardo costantemente la porta, non voglio che mi colga di sorpresa.

Finalmente, lo vedo. Da lontano pare ben vestito. L’impressione si fa certezza non appena entra. Un largo cappotto lo fascia, porta scarpe nere e un pantalone marrone. Ha un cappello, ma è senza sciarpa. Si intravedono due vertebre cervicali. Dove li avrà presi quei vestiti? Sorvolo l’idea di chiederglielo.

Mi vede, non mi riconosce – sono troppo giovane, ma a volte… si avvicina, non mi da il tempo di finire l’ultimo pensiero. Il poeta, manco a dirlo, porta una maschera, e prima che io possa chiedere qualcosa, mi lascia intendere con un movimento del capo che la terrà per tutto il nostro incontro. Tira fuori la mano ossuta dalla tasca, ha i guanti. Tiro fuori la mia, magra, e per un istante mi afferra il dubbio che anche la mia sia solo ossa. Mi sono lasciato suggestionare. Infine, ci stringiamo i palmi.

Al tavolo iniziamo a parlare. Sono io che mi presento, che do spiegazioni su luogo, motivo. A lui non interessa nulla del contorno, mi chiede solo, interrompendomi: “Riesci a dormire?”. “Si – gli dico – dormo bene, molti sogni, incubi. Insomma, quanto basta. Non mi sforzo nell’interpretazione, una grattatina in testa. Tutto passa.” Ride, io ammicco. “Vuoi giocarti il sonno a dadi?” sibila. Si cala con la falangetta del mignolo la ciglia finta, che sta sopra l’occhio. Sta ammiccando. Sorrido, e non riesco a non pensare che la morte, se proprio la si vuole immaginare, ha sempre qualcosa di estremamente ridicolo e comico.

Ci sono alcuni momenti di silenzio tra una frase e un’altra. Ci studiamo. Mi dice che sono in vantaggio, perché io conosco lui, ma non lui me. Ma, al tempo stesso, lui è morto e io no. “Siamo pari!” conclude. Eppure io non lo sto seguendo, tento invece di guardare dentro la maschera, capire se vede. O anche lui, oramai non vede niente? Questo dubbio mi assale. È la svolta.

“Mi vedi?” gli dico sparato.

“Io ho visto solo cose che si dissolvevano, e le ho dette. Ho mischiato le carte.”

“Per il Caos?”

“No. Per l’ordine, la disciplina. Impartivo lezioni, correggevo storture.”

“E quel tuo amico poeta? L’hai ritrovato?”

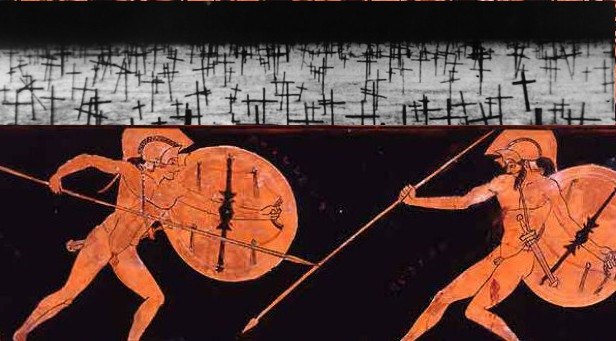

“È stato uno schianto. Le navi di Salamina in mano agli usurai, come anche le mie e le sue ossa.”

“E la sua lagna? Ci teneva tanto!” dico, tentando di essere più chiaro. Ma lui, il poeta, parla per enigmi e non ci mette niente a cambiare discorso.

“Non è per colpa del talento, della bravura. Ma quando qualcosa finisce, non riesci a vedere fino a dove, se ti trovi al principio della fine. Quello che puoi fare è uno sforzo, un catalogo a modo tuo. Poi ti rinsecchisci, diventi solo e tanto te stesso.”

“La fine! Ecco, quello che volevo dire.”

“Non c’è una fine. Se pure ci fosse, ci vorrebbero gli occhi di Tiresia, per guardarla. ”

“Quindi, mi vuoi dire, che la morte alla fine non è questa grande cosa?”

“Ce ne sono stati prima di me, uomini che si credevano già morti. Molti li ho conosciuti. Non mi sembravano tanto trapassati. E poi, chi li a più rivisti! Se fingi cecità nella vita, ti prepari anche a tutta l’oscurità che verrà dopo.”

“Come ombra?”

“Tiresia non era un’ombra. I nomi, quelli sì. È tutto ciò che resta. E quando sei vivo, le vuoi tutte quelle ombre, le vuoi dominare. Ma è la parola che non si dice, quella che tira il carro del tempo. Noi non viviamo che di spazio, di contingenza.”

“E la tradizione? Pure questa è contingente vittima di schianto?”

“Non ho detto male, tu vuoi proprio giocarti il sonno a dadi. Perché invece non continui a dormire sogni tranquilli? Anche i tuoi incubi sono tali placidi mostri che non vengono mai a sollecitarti di giorno?”

“Rispondi!”

“Non c’è altro da dire. Le parole che leggi possono bastare. Se le ho scelte allora, perché dovrei rispiegartele adesso?”

“Ma tu lo senti questo lamento? Riconosci le risate di tutti questi imbroglioni della parola. Sono tutti all’ingrasso e quanti sono fermi ad una prefazione? Quanti ancora scrivono libri?”

“I morti non scrivono niente, non dire sciocchezze. Neanche i vivi che si credono morti, i Postumi di ogni epoca. Questi, poi, non sanno che solo la commedia è l’arte della ripetizione. Il resto è trombe che squillano e sono più fastidiose delle campane.”

“Si continua a sbagliare la misura?”

“E perché lo chiedi a me? Che io tagliassi l’ordito perfetto e lo ricucissi come mi pareva più giusto. Non è quanto si dice di me?”

Resto di stucco. Ride, il poeta. La sua voce è un’onda che oscilla lieve fuori dal sacco in cui è contenuta. Poi, per qualche istante c’è silenzio. Mi riempio il bicchiere con l’ultimo vino. Butto giù tutto d’un sorso ad occhi chiusi. Il vino scorre robusto nella gola, rinfrancante. Con la testa ancora rivoltata in alto, ad occhi chiusi, gli dico: “La cosa più crudele è la memoria.” Contemporaneamente sento un rumore, come di un piatto che, dopo essere caduto senza infrangersi, ruota su sé stesso. Raddrizzo il collo, occhi aperti, ma lui, il poeta, non c’è già più. Restano i vestiti, la maschera con un occhio ancora ammiccante.

Proprio quando ero fuori a cercare Z., tu mi ti incontri con E.P….Quanto è grande Vacca pezzata!