Quando la Grande Azienda diramò l’annuncio per un lavoro a tempo indeterminato con contratto, ferie, giorni di malattia e tredicesima garantite per una figura senza caratteristiche specifiche se non la “voglia di lavorare” e lo “spirito d’iniziativa”, più di ventimila persone inviarono il curriculum.

Fuori la sede centrale della Grande Azienda, per circa due mesi, persone di ogni età e provenienza si affollarono per il colloquio. Le centraliniste, alte e magre come fenicotteri, si muovevano in ufficio in un unico grande stormo. Chiamavano, fissavano appuntamenti, rimandavano e confermavano con voce ferma, senza concedersi un attimo per sgranchirsi le gambe, assorbite con coraggiosa tenacia dal proprio compito.

L’annuncio attirò l’attenzione della stampa. Per settimane non si fece altro che parlare della Grande Azienda e dei fortunati che erano riusciti a farsi richiamare per un secondo colloquio. La prima scrematura escluse circa tredicimila candidati; di questi, novemila si tolsero la vita o almeno tentarono di farlo.

Degli altri settemila rimasero in mille.

Da mille, poi, i candidati passarono a novecento, cinquecento, trecento, centoventi.

Settanta, quarantasette, ventotto, sedici.

Man mano che i colloqui continuavano, gli esclusi morivano come falene attirate dalle fiamme, ma di loro nessuno disse nulla.

La ricerca continuava.

Ne rimasero dodici, dieci.

Non si conoscevano i parametri di scelta; molti degli esclusi, almeno fra i sopravvissuti, lamentavano preferenze bizzarre da parte dell’Azienda.

La rosa, infine, si ridusse a quattro candidati.

Il giorno del colloquio finale si presentarono all’ingresso alla stessa ora. Si riconobbero: avevano cominciato a interagire da quando erano diventati meno di un centinaio. Tuttavia nessuno di loro si spiegava cosa avessero in comune una madre di vent’anni al secondo figlio, un ventottenne con tre lauree, un padre di famiglia di quarantacinque anni e una ragazza di trentacinque.

Il palazzo sembrava vuoto, tanto era il silenzio. C’era una sola guardia alla porta, in piedi, in attesa del loro arrivo. Furono accompagnati all’ascensore dei dipendenti e ciascuno di loro si cullò nella fantasia di prenderlo di nuovo, ogni giorno, fino alla pensione. Mancava poco, pensarono tutti senza guardarsi negli occhi.

L’ascensore si bloccò a metà fra il settimo e l’ottavo piano. Dovevano arrivare al decimo. Così vicini – pensarono – e di nuovo sembrava irraggiungibile. Un po’ se lo aspettavano: c’era qualcosa in quel sogno, nella radiosità di quel futuro ormai prossimo, che lasciava presagire un’ombra tremenda e incombente. Era troppo bello per essere vero – si dissero – qualcosa di terribile doveva accadere.

Il loro futuro capo – di uno di loro, almeno – si scusò dell’inconveniente con allegria immotivata. Non era un errore tecnico, disse. Non dovevano arrivare al colloquio: quello era il colloquio.

I quattro tacquero rivolti all’altoparlante.

«Dovrete scegliere voi il nuovo assunto», continuò.

Da parte dei quattro aspiranti, nessun cenno.

«Lo sapevate già, vero?»

La trentacinquenne sì, lo sapeva bene. Lei, nella categoria dei falliti, era l’ultima ruota del carro. Dal momento in cui era entrata in ascensore aveva capito di essere la meno favorita. Un genitore ha bisogno di un lavoro, la scelta sarebbe finita per forza fra loro due. E il ragazzo? In gamba, competente, futuro padre di famiglia. Chissà perché si tende a proiettare sugli uomini l’idea di una futura famiglia da mantenere, mentre di una donna sola e non più giovane si può pensare, senza timore di sentirsi in colpa, che tutti quei soldi li spenderebbe solo per sé.

Era finita. Aveva fallito; avrebbe anche potuto non trovarsi più lì. Si appoggiò alla parete, aspettando che le dicessero che poteva andare. Nessuno l’avrebbe trovata utile. Nessuno avrebbe avuto bisogno di lei. Non era mai stata degna. Gli altri – chiunque altro – erano più funzionali di una donna che nessuno, neanche la freschezza della gioventù, voleva vicino. Lacrime calde le scivolavano lungo le guance, bagnando i primi accenni di rughe, la peluria appena inspessita, la pelle di un tono più grigio. Era come se il suo corpo si stesse adattando alle speranze che poteva ancora avere, pensò. Ed erano sempre di meno.

Fu ignorata dagli altri. La madre e il padre avevano preso a discutere fra loro. Il giovane stava proponendo una votazione democratica, per valutare i pro e i contro dell’assunzione di ognuno di loro.

La ragazza mise mano alla borsa e afferrò il coltello.

Le porte dell’ascensore si aprirono nello stesso istante in cui si chiusero gli occhi del giovane, brillante plurilaureato. Curioso – pensò la ragazza – come il contrappeso nella testa delle bambole, quello che le porta a chiudere gli occhi quando sono stese. Un meccanismo che non aveva mai capito. L’aveva sempre visto come una magia, anche da adulta. Nella sua mente si alternavano vaghe immagini dei giochi della sua infanzia, confondendosi fra quelli che aveva avuto e quelli che aveva solo desiderato.

Si girò, intontita dal vortice dei suoi desideri e dalla realtà circostante.

I colleghi la fissavano in silenzio mentre usciva dall’ascensore, le mani a mezz’aria per salutarla, i denti in mostra per sorriderle.

Una volta dentro, si avvicinò alla finestra e guardò in basso, verso la strada che aveva percorso pochi minuti prima. Le altre persone sembravano così piccole. Mise un dito sul vetro, su una persona che stava camminando in quel momento, e immaginò di sentirla crollare sotto il peso del suo polpastrello, come faceva con le formiche vicino allo zucchero.

*****

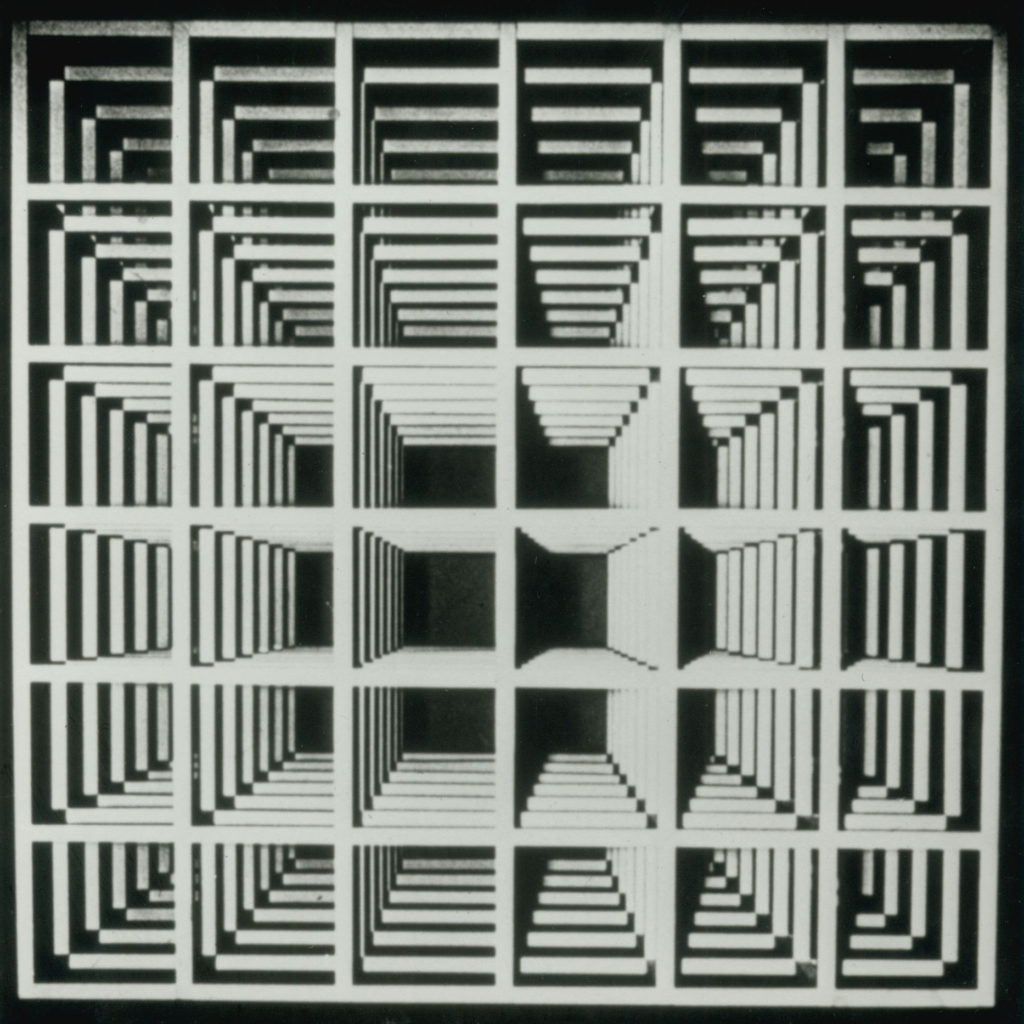

In copertina: Sol LeWitt, Modular Cube (1966). White painted aluminum, 60 x 60 x 60 inches. Art Gallery of Ontario, Toronto. © Ph. Norman Goldman, New York.