The boatman calls from the lake, a lone loon dives upon the water

(Nick Cave)It is preferable not to travel with a dead man

(Henri Michaux)

L’odore dolciastro e familiare della putrefazione e le strolaghe che si erano abbassate all’improvviso per sparire oltre la cima degli alberi gli annunciarono il lago. Non smise per questo di correre. Anzi, senza pietà per il suo cuore grande, pieno di tutto, che batteva all’impazzata, accelerò il passo fino a sentirne il rombo nelle tempie imbiancate. Gli piaceva il suo cuore che martellava nel petto. La possibilità di essere in ritardo per la seconda volta quel giorno, di essersi mosso tardi dal nord e di aver confidato troppo nei propri mezzi, non gli metteva paura, ma rammarico. Per gli insuccessi non doveva dare conto a nessuno se non a se stesso. Non era un perfezionista, non gli toccava, ma era terribilmente esigente e appassionato e il fallimento produceva ogni volta, dentro, una piaga rotonda, piccola e sanguinante.

Quando al muro dei tronchi e delle foglie, senza forma e colore, si sostituì la massa lucente e inconsistente del lago frustata dalla luna, il cuore rallentò. Si fermò quasi, dopo che ebbe visto la barca piatta e vuota attraccata al tronco cavo che le faceva da molo. Sulla riva dormiva il vecchio battelliere. Un piccolo fuoco da campo si spegneva accanto a lui.

Fu contento che dormisse. Il sonno profondo del barcaiolo gli evitò il problema di provvedervi di persona e gli suggerì che non aveva ritardato dopotutto. Si mise a ridere di allegria e silenzio. Si avvicinò alla sponda. La luna e la superficie immota del lago gli rimandarono il suo volto disteso e stanco.

«Un giovane vecchio, questo sei» disse piano.

Rientrò nel bosco a raccogliere rami secchi. Poi tornò dal barcaiolo. Alimentò il fuoco, che ricominciò a crepitare. Una strolaga si tuffò nel lago. Un attimo dopo, il rumore disordinato degli zoccoli di un cavallo, il suo respiro da animale sfiancato e quello ansimante di un uomo.

Il morello, che dava adesso le spalle alla barriera scura della foresta confondendosi con la notte, si fermò di scatto a meno di due metri dall’acqua. Doveva averla intuita più che vista. Non si capì se l’uomo a cavallo fosse sceso di sella o se fosse stato disarcionato. Cadde nel triangolo formato da lui, dal barcaiolo addormentato e dal fuoco rinato. Cadde su quello che rimaneva del fogliame degli olmi, per metà secco e con il resto che imputridiva nell’acqua.

Portava stivali neri e lucidi. E i gradi dorati da sergente. La giubba rossa e i pantaloni erano laceri. Lo squarcio in mezzo alla schiena e la chiazza scura che si allargava oltraggiavano l’uniforme. Aveva un volto bianchissimo, affilato dalla paura e da una cattiveria che doveva accompagnarlo da tempo; lo sguardo spento.

Che doveva portarlo dall’altra parte, subito, questo gli disse ancora a terra il soldato con un sibilo. Ma lui non si mosse, rimase accovacciato e con un ramo stretto in mano disegnò un cerchio perfetto per terra e con un cenno dell’altra mano gli chiese di fare silenzio, indicandogli con la testa l’uomo addormentato davanti al fuoco.

L’altro, con uno sforzo che sembrò sovrumano, si alzò e gli puntò una pistola tra gli occhi e di fronte al silenzio che continuava, iniziò a ricamare la favola nera degli irochesi che sarebbero arrivati di lì a poco e di quello che avrebbero fatto non solo a lui ma a tutti e tre. «Forse non sai cosa sono capaci di fare quelle bestie. Quanto parleresti allora, povero imbecille» aggiunse.

Il sergente aspettò ancora una risposta, poi gli voltò le spalle. Infilò la sinistra in un sacchetto che gli pendeva dalla cintura, si girò e tirò fuori due monete argentee. Fu allora che lui gettò il ramo e si alzò. Andò verso la barca. A bordo si liberò della lunga giacca scura e della camicia ampia, candida come un osso spolpato. Il sergente slegò la gomena e si distese sul fondo della barca.

Scivolarono velocissimi nel buio, tanto che il fuoco sulla riva divenne una lucciola in pochi istanti. «Ne hai di forza bastardo» sussurrò il cavaliere, guardandolo impegnato al remo, la luna che disegnava la linea dei suoi muscoli sottili e tesi.

Il soldato iniziò a parlare, senza sosta. Il tono lo infastidì. Non gradiva le confessioni. Alcune delle cose raccontate gli parve di conoscerle nei dettagli; altre le anticipò con il pensiero; altre ancora le sognò forse. Ascoltò, sentì, vide. L’odore dell’acquavite, la tribù ubriaca, il rumore sottile come di cotone strappato del pallido e duro cazzo inglese che irrompeva nella ragazzina, quello sordo dell’ascia che si piantava nella giubba, il sangue che si mischiava ad altro sangue, la vita che fuggiva via.

Quando il battello si fermò, il sergente si mise seduto e gli porse le due monete.

«Mettile sugli occhi» gli disse.

Le strane fiamme che li avvolsero bruciarono senza fare la minima luce.

Fuori dalla grande chiesa ci aspettavano marzo e la solitudine. Guardando Maria – l’assenza sul suo volto delle lacrime che rigavano il mio –, fui preso dal dubbio che per lei ci fosse solo l’aria ancora fredda di quel pomeriggio.

Durò pochissimo, il tempo che impiegò la folata di vento improvvisa a schiaffeggiarmi gli occhi e le guance e a cancellare le tracce della disperazione. Le strinsi la mano ancora più forte e accennai un sorriso. Volevo dirle tante cose e una sola: basterò io a te. Lei non se ne accorse, guardava sua madre in quel momento. Gli occhi di Maria avevano la forza fuori dal comune di attraversare. Trafiggevano senza spargimenti di sangue. Lasciavano addosso più di una semplice impressione ma senza arrivare al sentire. Una specie di presenza che diventava vuoto, mancanza, non appena lo sguardo era passato oltre e si appuntava sul vero obiettivo, dietro, sconosciuto a tutti tranne che a lei. Non ebbi il minimo dubbio, allora, che la bambina non si fosse fermata al legno della bara che stavano portando fuori, ma che stesse contemplando il viso devastato di Francesca un’ultima volta.

Io, da parte mia, vedevo solo un involucro, e dentro ne immaginavo un altro a cui mi rendevo conto di non riconoscere quasi nulla di quello che era stato prima, quando il respiro gonfiava il petto e il sangue batteva azzurro nelle vene.

Avevamo qualche minuto prima di raggiungere il Cimitero Generale. Presi da parte Maria e la portai – o fu lei a farlo con me? – contro il parapetto, a guardare e ascoltare il fiume.

Che ero un padre ordinario e dalla simbologia spicciola e elementare: questo pensai mentre la sollevavo in braccio per migliorarle la visuale. In quel modo non facevo che comunicarle che la vita continuava, che tutto andava avanti con o senza le pedine con cui si era cominciato a giocare. Pensavo di darle – di darci – coraggio, e invece forse le stavo semplicemente mancando di rispetto. Osservò il Po ribollire piano e poi mi disse «Adesso mettimi giù papà. Per favore». Le stimmate lucenti che il vaiolo le aveva lasciato incise sul viso non toglievano nulla alla sua bellezza. L’avevo appena posata e mi ero di nuovo rivolto verso la chiesa della Gran Madre di Dio dando le spalle al fiume, quando sentii una voce flebile e calma che mi dava le condoglianze. Mi trovai a ringraziare distrattamente un signore, dal volto vecchissimo e dal corpo scarno, asciugato più che asciutto, eppure dritto come l’asta di una bandiera. L’incongruenza continuava nell’abbigliamento, dove a una finanziera di un’altra epoca, lunga, incolore e quasi lacera, erano abbinati degli stivaletti lucidi e alla moda. Maria intanto guardava la facciata imponente del tempio.

«Ero alla funzione. Per caso. Anche se non ci conosciamo volevo dirle che sono addolorato per lei e per la sua famiglia. Ci sono cose che non prevedono risarcimenti, al più nuovi inizi» continuò il vecchio senza che l’avessi interpellato.

Mi sentivo vulnerabile quel giorno, più del solito. E mi vidi annuire, muto. E ascoltare la storia che seguì. Quella delle due strane sentinelle, delle due statue poste all’esterno della costruzione ai lati della scalinata. La Religione, a destra. E la Fede a sinistra, la Fede che reggerebbe in una mano il santo graal e che ha gli occhi ciechi rivolti alla città, esattamente nel punto dove si troverebbe il calice.

Il vecchio non la raccontò come una leggenda né come una certezza. Si limitò a farne una cronaca. Senza tono, senza enfasi. Mi accorsi dai movimenti degli occhi, che erano vivi e ardenti e che con il viso scavato disegnavano l’ennesimo particolare anomalo di quell’uomo, che ad intervalli irregolari lo sguardo puntava in basso, verso Maria, tanto da farne la sua vera interlocutrice.

«Questa è una storia» disse alla fine. Senza aggiungere niente altro o attendere domande, su di lui, sul significato del suo trovarsi in quel luogo in quel momento, voltò le spalle e andò via. Al ponte girò, e svanì.

Più tardi, nel primo pomeriggio, alla tumulazione di Francesca non riuscii a piangere. Maria restò ancora in silenzio.

«Torniamo a casa adesso» le dissi appena restammo soli.

«Noi non abbiamo più una casa» rispose Maria

Ammutolii. Capii subito, non so come ma lo capii, che lei aveva deciso e che nella casa di via A., adesso troppo piena di ricordi e lontana, non avrebbe messo più piede.

Le feci una carezza. Le dissi subito che no, non l’avrei portata a casa quella sera, che per mia sorella non sarebbe stato un problema ospitarci, ma anche che di una casa avevamo bisogno.

«C’è il graal per quella, papà. La storia del vecchio. Ci serve una casa sicura e qualcuno che la protegga davvero» questo sentii.

Avrei potuto allontanarmi da quel campo di battaglia, ridere, arrabbiarmi, tacere o rispondere in cento modi diversi, tutti orientati verso una logica. E invece mi trovai dentro la storia sino al collo anche io, mentre l’ultima parte della frase mi riapriva una piaga.

Sbagliai anche solo a provare a convincerla. E sbagliai per gli strumenti che scelsi.

«L’hai sentito il vecchio. La statua ha occhi senza pupille, ciechi. Anche se volessimo scoprire dove guardano non potremmo riuscirci, Maria» tentai. Mi stavo ancora arrampicando su quella scalinata, questo capivo.

«Le darò i miei di occhi. Abbi fede, papà. Per una volta.» concluse Maria.

In realtà noi eravamo ancora lì, insieme alle due statue, con la città davanti che spariva piano.

Aspettai la sera dell’equinozio, quella della domenica successiva, per accontentare Maria. E me, dopotutto, perché il pensiero di quella strana impresa servì a contenermi, ad ancorarmi a terra, a impedire che mi perdessi. Le giornate si erano allungate e il sole aveva rallentato la corsa, così arrivò un momento in quella domenica di inizio primavera, in cui davanti alla chiesa della Gran Madre di Dio non era rimasto quasi nessuno. La grande scalinata era vuota, l’edificio dava l’impressione di essere una fortezza inespugnabile piuttosto che una casa dalle porte sempre spalancate, la casa del Signore. Raggiungere la Fede non fu difficile; non fu difficile seguire la striscia di pietra che dalle scale conduceva alla base della scultura. Prima di avanzare avevo detto a Maria di starmi vicino e di fare attenzione a restare in equilibrio, ma lei non aveva fatto altro che prendermi una mano e precedermi. Presto fummo accanto alla Fede e all’angelo che sembrava attendere che quella dicesse o facesse qualcosa. Maria si arrampicò sulla grande statua con me che la tenevo, anche se ci riusciva benissimo da sola. Si pose all’altezza della Fede, dei suoi occhi senza pupilla, diventò lei e guardò oltre il fiume, verso Torino illuminata dalle scorie dell’ultima luce.

«Ecco» esclamò dopo un minuto lungo quanto un’ora.

«Cosa?» le chiesi.

“Il graal della storia. La nostra nuova casa” rispose con voce ferma, quasi adulta mia figlia.

Davanti a me vedevo solo un cielo che si spegneva e case a perdita d’occhio. Glielo dissi. Maria senza cambiare tono prese il mio mento in una mano, lo orientò in una direzione e mi disse di cercare la casa rossa con il tetto verde, quella che vedeva lei. Mi sforzai. Mi sentii impotente e il no che stavo per pronunciare, prima di uscirmi di bocca mi seccò la gola e lì restò, immobile, a sciogliersi.

«Sì la vedo, la vedo, Maria. Eccola. Hai ragione. E so con precisione come arrivarci» mentii.

Eravamo appena scesi dalla statua quando apparve una guardia ai piedi della scalinata. Maria la salutò con un gesto volutamente goffo che voleva essere un attenti. La guardia rispose nello stesso modo, ridendo fragorosamente. Mi fece un cenno con la mano, e proseguì oltre, verso il ponte. Trasalii.

La mattina dopo lasciai Maria da mia sorella, alla Vanchiglia, e andai a cercare un palazzo abbastanza alto da potersi vedere dalla postazione della sera prima e dai colori che Maria aveva indicato. Dovevo e volevo essere convincente.

Lo trovai alla fine del pomeriggio, in via M. I muri esterni erano disseminati di crepe abitate dall’erba e dall’erica ma restavano accesi di un rosso vivo, sfrontato; mentre il tempo e l’umidità avevano dato alle tegole del tetto uno strano colore verdastro che mi tolse qualsiasi dubbio. Mi stupii di non aver notato la casa prima.

Mi servì un giorno solo per prendere in affitto il piccolo appartamento al terzo piano. Il padrone di casa, un vecchio che si presentò come colonnello sabaudo in pensione, abitava al piano di sotto, con una governante. Non chiese nulla di me e di mia figlia, gli bastarono l’anticipo e il mio impegno. Quando bussai alla sua porta, non mostrò sorpresa, anzi sorrise subito, come se aspettasse la mia visita da tempo. Nei suoi occhi vivaci lessi o ricordai qualcosa di noto.

Al graal ripensai un mese dopo, quando ormai mi trovai a interrogarmi se non fosse tutto vero e se la coppa non fosse nascosta in qualche angolo del palazzo, sotto un pavimento, in una nicchia murata. O se avesse lasciato una traccia in quel luogo. Non avevo mai visto Maria così serena e felice. Mi sorprendeva la facilità con cui riusciva ad affrontare l’assenza di sua madre e a fare a meno di me. Così come mi sorprendevano le mie di reazioni. I miei sorrisi, la mia capacità di consapevole rassegnazione. La fiducia che iniziavo a nutrire per la bambina.

E a tutto quanto penso di nuovo adesso, a distanza di un altro mese. Adesso che per me sta finendo. Adesso che lo stesso male che ha portato via Francesca e ha risparmiato Maria, sta regolando i conti con l’ultimo in elenco.

Mi sono raccomandato al colonnello per il dopo, per Maria; Maria che ha capito. E che è sempre accanto a me. Come era sempre stata vicina a sua madre. Maria che mi sorride. Che sorride sempre.

L’ultimo accesso di febbre mi fa sragionare. Arrivo a chiedermi se la mia Maria sia un angelo o un diavolo. Che poi è la stessa cosa.

Dedicai lunghi anni a imparare l’ordine e la configurazione delle macchie…

(J.L. Borges, La scrittura del dio)Snibril si fermò di nuovo, a poca distanza da Centrum,

e respirò a fondo l’aria del tappeto

(Terry Pratchett, Il popolo del Tappeto)

I resoconti di quelli che riemergevano dal fitto della boscaglia – non si sapeva se in preda alla follia o finalmente consapevoli – riferivano di una perenne sensazione di pericolo incombente; del giallo della vegetazione che si trasformava progressivamente in nero e viceversa, secondo un ciclo che appariva asimmetrico eppure predeterminato; di popoli sconosciuti dai linguaggi contorti e inaccessibili; del rombo, del ruggito, tanto più assordante quanto più la meta si avvicinava.

Le leggende declinavano la storia con un’altra voce, ancor più rarefatta, ambigua. Così si cantava di un giallo e di un nero che si perdevano in una realtà cromatica infinitamente più vasta; di dialetti dal vocabolario torrenziale, di altri incerti, avverbiali, di altri ancora ridotti all’osso; di un ruggito che si confondeva con il respiro rumoroso della terra; e del rischio di ritrovarsi soli con se stessi e non essere più capaci di tornare.

I cento tramonti e le due distese liquide, vitree, dai riflessi d’oro e perforate al centro da sfere dai colori irripetibili, erano i soli punti di convergenza tra il mito e la cronaca di chi ritornava.

Juba, che voleva sapere, e vedere, partì da Bulabo “il Centro del mondo”, una notte senza stelle, in uno di quei momenti in cui il vento soffiava forte e subito dopo dormiva, per poi nuovamente risvegliarsi. Suo padre gli lasciò un abbraccio. Lo sciamano un amuleto, il dente dell’ultimo leopardo del mondo. Yama un bacio.

Il suo viaggio si confuse ben presto con le storie di tutti i viaggi che lo avevano preceduto, perché la leggenda e la realtà sembrarono coincidere. L’alternarsi del giallo e del nero era costante, periodico; la voce della terra era ovunque la stessa; stessa l’asimmetria del pianeta con le sue accelerazioni improvvise e illogiche e le escursioni arbitrarie della temperatura; neppure l’architettura del cielo si discostava da quella elaborata dai sacerdoti e dagli astronomi della città. E gli uomini che Juba incontrava sulla sua strada, avevano la sua stessa pelle scurissima e non differivano da lui se non per le lingue che risuonavano bizzarre o ermetiche e per le abitudini influenzate senza rimedio dal colore della savana e delle foreste.

Fu proprio al centesimo tramonto che Juba raggiunse una delle distese. Doveva essercene un’altra, gemella, da qualche parte. Come si narrava, l’oro era di una lucentezza e di una compattezza indicibili, come l’iride di colori che si intuiva a una distanza immisurabile dalla sponda. Restò due giorni e due notti accampato sulla riva, all’ombra di un albero altissimo e nero. Gli giunsero chiari un forte odore di sangue e di carne e di morte, e il rimbombo di quelli che potevano essere ruggiti o urli. Girò con circospezione intorno alla possibilità di immergersi in quella massa lattiginosa o di navigarla, per poi abbandonare l’idea quando si accorse che quel mare giallastro inspiegabilmente spariva dalla vista, per poi mostrarsi di nuovo dopo un attimo o dopo ore. Sentì forte allora il desiderio di tornare, rivedere i suoi, aggiungere il proprio racconto agli altri.

Poi tutto cambiò. Il cielo gridò un suono nuovo, un singolo fragore, doloroso e breve come una fitta. La terra ebbe un sussulto, implose in un boato sordo e si quietò. Fu come se il mondo perdesse l’equilibrio, si lasciasse cadere, si fermasse per sempre. Poi fu freddo, un freddo arido, che saliva dalla terra e si appiccicava addosso, attecchiva e permeava ogni cosa.

Sulla strada del ritorno lesse nei volti degli uomini che erano riusciti a restare vivi come lui, lo stesso stupore, lo stesso senso di perdita, il terrore temperato dall’esigenza di sopravvivere. Quello che spaventava Juba, e tutti, non era solo quella nuova versione della loro terra che da un minuto all’altro si era sostituita al mondo come lo avevano conosciuto fino ad allora, ma anche l’eco disarticolata di una voce che sembrava parlare direttamente dal cielo, rumori che non appartenevano a nulla di già noto o raccontato; e per giorni un buio lunghissimo, un odore nuovo, intenso, un silenzio rotto solo da un tappeto sonoro continuo, un sottofondo che faceva pensare a un gigante che agitava una ciotola mostruosa con dentro dell’acqua.

Quando Juba rientrò a Bulabo, trovò poco di quello che aveva lasciato alla partenza e la storia del suo viaggio non valeva nulla di fronte a quella che il mondo stava riscrivendo nella nuova quiete e nella penombra dalle albe impercettibili e dai tramonti fiochi e senza colori che adesso regnavano dopo l’apocalisse che tutto e tutti aveva mutato.

* * * * * * * *

Sul portico della baracca di legno ai margini nel campo, il vecchio Samuel raccontò una nuova storia. Parlò di un segno, di un pezzo della terra dei loro avi che alcuni uomini avevano portato quella mattina in casa del padrone. Del leopardo che adesso accoglieva gli ospiti nell’immenso salone, le zanne in evidenza, senza vita eppure in agguato, con gli occhi inerti ma lucidi e che nella penombra a lui, che si era piegato a guardarli da vicino, erano sembrate due distese acquee, vitree, dai riflessi d’oro, perforate da sfere dai colori irripetibili. Raccontò della pelle che aveva attraversato l’oceano per farsi stendere sul pavimento di legno della grande casa dei Jefferson; e degli strani bisbiglii che nel silenzio della sala sembravano provenire proprio da lì, da quel mantello a macchie.

I leopardi erano arrivati in Tennessee, ma la fatica pesava più della meraviglia e della memoria e tutti, tranne i bambini forse, si addormentarono alla solita ora e già nei sogni iniziarono a raccogliere il cotone nella piantagione.

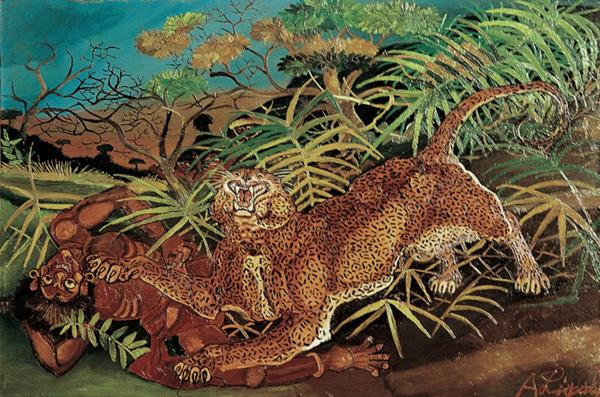

In copertina: Antonio Ligabue, Leopardo con indigeno, 1956, olio su faesite, 87×130 cm, collezione privata, Courtesy Centro Studi & Archivio Antonio Ligabue di Parma.