Come nel caso di True Detective 2, abbiamo imbandito una discussione collettiva sulla serie TV Fargo. Stavolta, vediamo nei panni dell’arbitro il sottoscritto, in quelli degli agonisti: i soliti Mignola e Vena e il benvenuto Iannizzotto.

Arbiter Zucchi: Ok then. Fate i bravi – non si discute, qui, della seconda stagione di Fargo, ma del concetto Fargo. Se avessi davanti agli occhi la definizione di Deleuze dello strutturalismo in Lo strutturalismo, ve la citerei pure, invece mi vedo costretto a invitarvi a sfogliare con le vostre mani quel libro anacronistico.

Il punto è questo: se prendiamo il film dei Coen, la prima e la seconda stagione della serie, e la prospettiva di quelle a venire, c’è un quadro che s’intravede: quello di una struttura fondamentale in cui i creatori della serie spostano pedine (temi, ruoli) senza con questo alterare la natura del quadro stesso. Partiamo allora dal primo elemento che tiene le cose insieme:

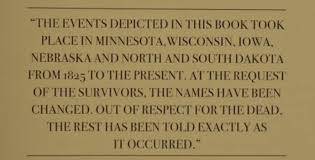

“This is a true story. The events depicted in this film took place in Minnesota in 1979/1987/2006. At the request of the survivors, the names have been changed. Out of respect for the dead, the rest has been told exactly as it occurred.”

Sembrava una cosa superflua, un gioco borgesiano scaduto – e invece l’apparizione del libro The History of True Crime in the Midwest alla fine della seconda stagione da un senso diverso a questa didascalia. Mi sbaglio o fa venire fuori un mondo?

Mignola: La questione non è periferica. La didascalia, sarò sincero, all’inizio mi ha dato l’impressione di una vera e propria finzione, o di una giustificazione della finzione stessa. Insomma, una sorta di realismo cinematografico tanto caro agli americani. Senza sprofondare nella questione di che cosa sia realismo per gli americani, dico solo che lo scarto narrativo creato dall’apparizione del libro The History of True Crime in the Midwest ha creato una chiave di lettura obbligatoriamente diversa, probabilmente strutturale per tutto ciò che è Fargo. Fino ad allora, infatti, l’attenzione era concentrata sulla storia rappresentata, sui suoi risvolti di trama. Non c’era il mondo. Una volta che questo ha fatto la sua comparsa, l’intreccio delle corrispondenze tra una serie e l’altra e il film è diventato chiaramente il bandolo della matassa da sciogliere. Perché tirare fuori il libro proprio nel momento in cui sembrava che le vicende potessero giungere a una comprensione singolare, ossia pur ammettendo le corrispondenze, queste stesse dovessero sembrare piuttosto irrilevanti, messe lì per chi vuole vedere il mondo dietro il mondo?

Arbitro, permettimi di farmi la domanda e di darmi una risposta: ritengo che (allo stesso modo degli omicidi della moglie di Nygaard e di Rye Gerhardt, avvenuti secondo modalità più che affini: luogo e arma) si sia voluto distogliere l’attenzione dai fatti accaduti, per dare un senso, una direzione, di interpretabilità più profonda, di annunciare la struttura solo dopo che questa ha circondato lo spettatore con i fatti. Il mondo, fatto di lotte intestine, di raggiri, di eroi dalla vita normale, di UFO e indifferenza, è innominabile (come suggerisce la didascalia all’inizio del film, per tutta la prima stagione, fino all’apparizione del libro nella seconda), ma appena lo si nomina, quindi lo si rende riconoscibile, le carte sul tavolo dell’intelligenza cambiano, diventano più cangianti, mostrando significati e intrecci che fino ad allora erano rimasti nascosti o erano, in fondo, roba per dietrologisti e nerd dell’ultima ora. Quindi – tanto per stuzzicare da subito il nervus sympaticus dell’arbitro e di Iannizzotto e Vena – com’è che per capire che ci troviamo in mondo bisogna inevitabilmente nominarlo?

Iannizzotto: “This is a true story”. Ce lo dicono sia prima del film dei Coen che prima di ogni episodio della serie. Questa è una storia vera. Concordo con Luca quando accenna al feticismo che gli americani hanno nei confronti delle storie vere. Pare un certificato di garanzia: è una storia vera, vale di più. In effetti, quando vidi quella scritta per la prima volta in apertura del film dei Coen, ho pensato che fosse un gioco ironico. Una simpatica presa per il culo. Visto che vi piacciono le storie vere, beccatevene una in cui domina l’assurdo; una in cui la concatenazione degli eventi non è più logica (come piace a un certo tipo di narrazione americana), ma completamente dominata dal caso. Forse è proprio per questo che può essere considerata “vera”: questa storia riproduce l’assurdità della vita reale. Fargo gioca fin da subito con il rapporto realtà/finzione, lo problematizza. Lo spettatore si chiede fin dal primo frame quale rapporto abbia la storia che sta per iniziare con la realtà. Una delle possibili risposte, visto che di mezzo ci sono i Coen, è il gioco ironico: caro spettatore, smettila di pensare che la fiction sia migliore (più credibile, più vera) solo quanto il suo seme è piantato nel terreno del reale. Il gioco, fino all’episodio nove (The Castle) della seconda stagione, è solo tra due elementi: da un lato la realtà, il nostro mondo; dall’altro la finzione. L’arrivo del libro The History of True Crime in the Midwest sposta l’asse della questione e alza la posta del gioco realtà/finzione: i fatti narrati in Fargo sono un racconto di una presunta realtà che è già passata attraverso un altro racconto (il libro).

The History of True Crime in the Midwest aggiunge una cornice entro cu si iscrivono le vicende narrate nel film e nelle due serie tv. Questo segna una differenza sostanziale con un’altra serie antologica come True Detective. In Fargo l’antologia c’è davvero: quello che ci raccontano fa parte di un mondo delimitato dalle pagine del libro. L’altra differenza è che, se c’è un libro, c’è anche un narratore (che si palesa nella voce fuori campo di Martin Freeman all’inizio della puntata nove) che tiene tra le dita il filo della narrazione e lo dipana davanti ai nostri occhi.

Quindi, The History of True Crime in the Midwest è importante per due motivi: crea un mondo e deve nominarlo per forza, caro Mignola, altrimenti non riusciamo a percepirlo e restiamo nei territori già battuti da altre serie antologiche; introduce la figura del narratore. Il mondo creato è forte e solido perché inserito nella cornice (fictionale?) di un libro: non è ancora la vera realtà, ma è un racconto della realtà stessa. Non vorrei farla fuori dal vaso, ma a me viene in mente La letteratura nazista in America: Bolaño crea un mondo dentro il quale trovano posto le biografie degli infami della letteratura. È la cornice a fare in modo che quelle vite esistano. Lo stesso vale per il caso di Fargo: la cornice di The History of True Crime in the Midwest predispone la scacchiera su cui si muovono i personaggi. Per rendere più complessa la struttura, si appoggiano a un libro.

Vena: Ricopio per citare Carrère: “Come a Metz, dove nel 1973 Philip K. Dick ha tenuto davanti a una platea sgomenta di appassionati di fantascienza francesi un discorso sulla propria esperienza mistica intitolato: Se questo mondo non vi piace, dovreste visitarne un altro, in cui in sostanza diceva che tutto ciò che si poteva leggere nei suoi romanzi era vero.”

Io più che un’analisi critica sul True preferisco intervenire con la buona cara e meschina eziologia dell’idea creativa. Di reale, e non in Minnesota, c’è solo, a detta degli autori, un morto per assideramento in una campagna del MidWest, fine.

Con Fargo “the movie” i Coen non hanno creato un ambiente, una leggenda, un mito che è ingrediente necessario per poi creare una saga. Un totem viene recuperato perché esso è l’unica questione/quest in sospeso: i soldi nascosti nella neve. Serve un’intera sottotrama e un’avventura in solo di Lorne Malvo e un re dei supermercati per recuperare un senso almeno ideale – quindi narrativo – tra le trame. Nella comunione tra film e serie tv c’è molto poco anche se rilevante, tanto da farne impalcatura creativa: la fortuna ai buoni, la famiglia americana, l’onnipotenza del caso nel creare azione. Rimango però sul libro citato.

Non è un libro importante History of true crime in the Midwest, come non lo sono le tante raccolte di eventi cruenti, battaglie e crimini, normalmente seriali, che riempiono a ondate porzioni rilevanti di librerie al pubblico e private. Le minute res gestae vengono imputate a Peggy Blumquist, la sopravvissuta, lo specchio alla famiglia americana che sopravvive e guarda la tv. Sopravvive al massacro, all’estinzione di un’altra vera famiglia americana, i Gerhardt; Peggy si accolla delitti e inventa piani criminali che mai davvero ha creato. Così soddisferà il suo vero peccato: l’aver avuto alte/altre aspirazioni. Adesso è famosa, in un libro. Ha ucciso più di una portinaia (Sartre).

Vero, reale, realistico, aderente al vero/reale, realmente accaduti e potrei continuare ancora, ma non per molto, secondo me vanno considerate affiches, marketing di un brand, propaganda alla visione dell’opera. Non c’è mai stata alcuna Sioux Falls (città a parte) e nessun killer a contratto in una figura simile e assimilabile a Lorne Malvo. Gli eventi sono del tutto inventati. Gente, separata in tempi più bui e solidi corse in cantina e al drugstore, maledisse di non aver oliato il fucile, quando un certo Orson Welles proclamò una vera invasione aliena. Il bisogno di reale è incompreso ma intuito.

Andiamo comunque, ritornando all’eziologia: è una serie crime. Il libro è un piano di produzione, massimo, dagli scrittori della serie, su cui spicca Noah Hawley. L’epica falsa di Peggy è infatti al capitolo quattordici. Ecco, ogni stagione futura rientra e può rientrare in un programma che è in un libro, le imprese dei Blumquist sono solo un capitolo. Ci sono tanti altri true crime che potranno essere messi in scena. Gente scappava dal cinema non per Profondo rosso ma per la storia vera di Non aprite quella porta.

This is a true story, sì lo è nel senso che è un mondo reale, indipendente. Con diverse accezioni e dosi, ma sullo stesso piano, gli eventi reali narrati, scritti in Fargo, partecipano con le visioni dell’ultimo Dick, i detective veri de True detective, l’occhio pioniere di Capote in A sangue freddo. La differenza di reale è non metafisica ma semplicemente quantitativa. In Making a murderer gli autori hanno, conclusasi la serie, dichiarato di aver manipolato il racconto per aumentare empatia e potenziare i cliffhanger. Guardando Fargo, entrambe le stagioni, ci siamo davvero chiesti se gli eventi mostrati e narrati fossero davvero reali?

Arbitro: Questa enfasi sul reale mi ha provocato conati all’istante – passiamo allora, subito, all’orizzonte fantastico. Vi risparmio la pippa sul come e perché nel film questo orizzonte non esista – diamo per buono il ragionamento di Vena – e vi chiedo: come vedete voi le figure della pioggia di pesci nella prima stagione, e nella navicella spaziale nella seconda? Come inquadrate, da un lato, la loro funzione, e dell’altro la loro riuscita narrativa? (Vi anticipo solo, come un arbitro invadente, che il momento in cui Peggy, nel nono episodio della seconda stagione, dice al marito macellaio “ma che te ne fotte? è solo una tazza volante!” mi ha fatto, come si dice dalle mie parti, allattare.)

Iannizzotto: Gli alieni non mi hanno impressionato più di tanto. Come dici tu, l’orizzonte fantastico, in Fargo, non esiste. Nemmeno l’ombra. Gli alieni non sono il centro della narrazione (altrimenti staremmo dentro a X-Files), ma entrano in scena in due momenti clou. Quando Rye Gerhardt sta scappando dopo la mattanza al diner, è proprio il disco volante a distrarlo (certo, il ragazzo non è sveglissimo), mettendolo proprio sulla traiettoria di Peggy Blumquist. Si innesca così tutto un meccanismo narrativo che, una volta messo in moto, non si può più fermare. L’altro momento topico è nella puntatona nove, The Castle. Gli alieni arrivano a togliere dai guai sia il “buono” Lou Solverson, che se la sta vedendo brutta con Bear Gerhardt, che quei pazzerelli dei coniugi Blumquist, braccati da Hanzee Dent. Gli alieni in questo caso giocano proprio il ruolo del deus ex machina. E anche qui danno una bottarella al meccanismo narrativo, una bottarella piuttosto decisiva.

L’intervento degli alieni è del tutto casuale: fanno mettere sotto un tizio che ha appena ucciso un bel po’ di gente (Rye), poi salvano il bravo ragazzo padre di famiglia (Lou) e infine riescono a far fuggire due americani medi che ne hanno combinate di ogni (i Blumquist). Quindi non c’è nessun disegno nell’intervento del deus ex machina alieno. E di nuovo Fargo afferma un assioma basilare molto caro ai Coen: le nostre vite sono governate dall’assurdo. Credo che una cosa simile possa valere per la pioggia di pesci nella prima stagione: un intervento esterno, casuale e assurdo, che influisce molto sulla trama. In Fargo (film e serie) gli inneschi e le complicazioni narrative sono sempre frutto di scelte e minchiate umane, molto umane (Rye Gerhardt che si fa prendere la mano e ammazza ogni essere vivente al diner, Peggy che lo mette sotto e se lo porta in garage; Lester Nygaard che, dopo l’incontro con Lorne Malvo, ci prende gusto e cambia la sua vita a colpi di omicidi), ma in questo spazio si inseriscono elementi che vanno al di là della volontà dei personaggi e che influiscono pesantemente sulle loro vite e sulla trama. Questi elementi sono manifestazioni dell’assurdo, del caso. Spesso nella vita succedono cose del tutto a cazzo di cane. Ti cadono in testa dall’alto e tu non puoi farci nulla.

Vena: “L’unico pianeta alieno è la Terra” ebbe a dire il buon Ballard. Guardate bene: non ci sono automobili su Plutone, drugstore e strade di provincia su qualunque Kepler e di sicuro non ci sono – ancora – assassini senzienti su Europa. Ora rimaniamo quindi sul Minnesota allargato di Fargo II.

Iannizzotto si lamenta del disco volante che sì, attenzione, è proprio un disco volante della prima letteratura fantascientifica fumettara, la forma comune degli avvistamenti anni ’50. Lo stesso proprio degli alieni vintage, riproposti proprio dal citato X-Files –operazione Nostalghia-. Ora a Iannizzotto non piace questa entrata in scena e Zucchi come il famoso orologio rotto azzecca ma in parte e poco: just an hubcap in the sky. (VENA SEI UN TROLL, Nota dell’Arbitro)

Intanto il disco volante assolve non a una funzione weird o new weird. È una citazione, una di quelle necessarie: cita i Coen in l’uomo che non c’era, protagonista Billy Bob Thornton. Questo però è insufficiente per l’ambito critico che persino Zucchi mi riconosce e qui torna il weird.

Per quanto scemo il primo Gerhardt a morire ha un QI sufficiente ad attraversare una strada deserta senza farsi arrotare. Muore proprio perché si perde a guardare le luci di scena della tazza aliena volante. Ehi, senza l’incidente niente trama epica dell’uomo e della donna comune, incidente causato dal disco volante e certo in concorso con Peggy. L’omicidio del giudice è al servizio di quella scena, quell’omicidio non ha conseguenze sul plot della stagione. Il disco volante è quindi rilevantissimo: è il motore che non risolve ma inizia uno svolgimento. Se l’ictus di Don Gerhardt inizia la guerra con Kansas City Mob, con il disco volante cominciano i casini dei Blumquist.

Riuscita narrativa: la si può ottenere in tanti modi e l’espediente disco volante riesce e soddisfa la questione della citazione, non peregrina con la morale coeniana ma non solo. Soddisfa inoltre un’altra necessità narrativa: Lou Solverson deve vivere. Da chi viene salvato? Il disco volante, espediente, citazione e anche metafora, soddisfa la necessità che Lou si salvi, un bisogno essenziale che ha solo lo scrittore onnipotente. È realistico che senza benevolenza di scrittura e fortuna operativa Lou si salvi da tutto questo shoot-out? Alieno alla scena creata sarebbe stata la sopravvivenza di un altro testimone degli eventi, uno con una divisa, nel mezzo dell’azione mentre ancora big boss come Bear sono vivi. No, è realistico se lo salva un intervento esterno al mondo rappresentato. Se fosse stato l’arcangelo Michele a salvarlo sarebbe stato meno consistente eppure doveva salvarsi. Perché non usare il rozzo disco volante?

Mignola: Lou Solverson deve salvarsi, dici Vena e dici giusto. In fondo noi lo sapevamo già che Lou si sarebbe salvato, c’è la prima stagione ad attestarlo. E chi lo salva è un deus ex machina, come dice Iannizzotto, e che mi fa pensare al declino della tragedia greca del V secolo a. C. ad opera di Euripide, che pur di negare l’apparenza profonda della crudeltà umana, usa un marchingegno divino (ah non mi prendete per Heidegger, la tecnica in molti casi ci salva, la natura quasi mai!). Di che cosa stiamo parlando, allora?

Parto dalla pioggia di pesci (tra l’altro motivata da una causa naturale, come dice la giornalista in Fargo s01e07). Anche questa, come Iannizzotto mi contestava sopra, rientra nella necessità degli autori di nominare il mondo, nominare quindi equivarebbe a fare di esso materia narrativa. Che la pioggia dovesse impressionare il re dei supermercati e dovesse convincerlo della crudeltà di Dio, mentre chi osserva da fuori sa che non c’è nessun Dio, ma solo il raggiro di Lorne Malvo, è una cosa che ho trovato molto stupida. Perché non chiudere la storia – concatenata al film – nello stesso punto, circolarmente, in cui il film finisce e comincia la serie e poi si riapre una parte di essa e si conchiude ancora? Perché l’orizzonte fantastico chiaramente non c’è, ma neppure si vuole che esso sembri un mcguffin o un qualsiasi altro espediente narrativo, una distrazione o una svista sarebbe stato meglio – ad esempio se l’auto che portava il figlio a casa fosse andata a schiantarsi contro un camion che portava pesci, l’avvenimento avrebbe avuto quel giusto ridicolo da sminuire l’intervento divino, che per le letture coeniane della vita è imprescindibile.

Ma ancora più oscuro è il disco volante. Vena, da acuto lettore di serie tv, dice che il disco soddisfa la necessità narratologica della sopravvivenza di Lou, ma al tempo stesso questo punto di vista – forzato a mio giudizio dalla buona riuscita della prima serie, per cui in qualche modo Lou e la sua famiglia dovevano restare incatenati al cliché dell’uomo buono – dicevo questo punto di vista perde tutto il suo interesse quando in Fargo s2ep10, proprio alla fine, tutto viene rinnegato, taciuto, come se non fosse accaduto niente. Ma vado con un po’ d’ordine: Rye è un imbecille e cerca fama, arriva il disco volante, lo distrae e muore, e Peggy se lo porta a casa (l’assurdo di cui parla Iannizzotto è palpabile), ma poi c’è una voce narrante, non quella della storia del Midwest, un’altra che la precede e che annuncia l’insondabilità degli eventi; poi Lou – occhio di falco – vede il foro del proiettile di Hanzee nella finestra dello store sul lago, entra e cerca indizi, ne trova uno rilevante per lui, ma che lo spettatore già conosce, l’auto con cui fugge Hanzee, e proprio allora compare un adesivo “non siamo soli”; poi la scena della sparatoria e l’intervento della navicella, scena in cui l’uncia che resta fuori dal mondo della nominabilità è proprio Peggy, la stessa da cui il motore dell’azione è stato acceso e che qui viene smentito da Peggy la “ritrovata”: insondabilità degli eventi, un cazzo! E se le cose fossero andate così, se fosse rimasto tutto così incompiuto, taciuto, se insomma Lou e il suocero non avessero deciso che era meglio tacere al mondo (ma come tacere, invece di nominare? E la narrazione?) la visione del disco volante, l’inesistente orizzonte fantastico non ne sarebbe stato intaccato, eppure non è andata così. Il continuo temporale degli eventi era stato già scritto senza deus ex machina, senza dischi volanti, e a quello bisognava tornare, come nella visione della moglie di Lou.

Arbitro: Facciamo un passo indietro. Il passaggio dalla prima alla seconda stagione presenta dei tratti piuttosto visibili: la regia cambia (quegli esperimenti di regia orizzontale nella seconda stagione che all’inizio trovavo superflui e che invece alla fine si sono rivelati importanti); lo stile della scrittura cambia; la colonna sonora stessa evolve (si migliora, mi viene da dire, la relazione immagini-testo-musica). In questo quadro, mi pare che il cambiamento più significativo riguardi i personaggi. Nella prima stagione non c’è via di mezzo tra l’assoluto fantozziano di Lester Nygaard e l’assoluto alla Macchia Nera di Lorne Malvo. Nella seconda, invece, prevalgono le sfumature e l’ironia – così, Henzee, Peggy, Mulligan e il macellaio, hanno dei forti tratti in comune. Inoltre: da un lato le differenze tra buoni e cattivi si sfumano, dall’altro il numero di attori di rilievo nella vicenda aumenta, fino quasi a raggiungere la coralità. Questo mi viene da dire: la logica accumulativa che definisce la serie contribuisce (narrazione innestata su narrazione) a aumentare la complessità tanto dei motivi dei personaggi quanto del contesto in cui operano (la struttura si allarga e si apre – per restare nel neofunzionalismo caro al Vena: institutions matter). Non è propriamente una domanda ma un tema o issue. Ora avete 15 righe per svilupparlo.

Mignola: La separazione in luogo dell’accumulo. Ciò è dovuto, forse, alla cronologia degli eventi. Da un lato (stagione 2) le famiglie, in generale, si disgregano, fatta eccezione per i Solverson. Quando la famiglia si disgrega, finisce un mondo e ne inizia un altro: nello specifico, la mafia organizzata su scala nazionale (anche quella in fondo una famiglia, in senso lato), subentra alle famiglie tradizionali. Da questa stessa disgregazione viene fuori la prima serie, in cui ancora sopravvivono solo i Solverson, che si riproducono. Mi chiedo: perché non fare ironia su di loro? Perché, forse, il male si presta a una più facile derisione (vedi ad esempio la fine impietosa che fa Mulligan, da cow-boy colto a impiegato statale). L’accumulo in luogo della separazione. Se i cambiamenti sociali creano distanze, narrativamente (forse anche per il successo riscosso dalla prima serie), la seconda preferisce – come dice l’arbitro – accrescere i dettagli intorno ai personaggi. Usando magari una maggiore visionarietà (che nella serie 1 al massimo è ravvisabile nella pioggia di pesci), mi viene in mente l’allucinazione di Peggy nel sottoscala; oppure un umorismo in bilico tra la violenza e la dissimulazione, ancora Mulligan che definisce l’America un regno e se stesso “il re”. Suppongo che accumulo e separazione siano entrambi dovuti a un progetto che forse troverà la sua ragione d’essere (anche criticato) nella terza stagione. Quindi: pazienza.

Iannizzotto: la logica accumulativa di cui parla l’arbiter mi fa venire in mente la grande narrazione (seriale, anche in questo caso) degli ultimi anni: Game of Thrones. Anche lì ci sono storie su storie che rendono complessi i personaggi e allargano il campo da gioco in cui si muovono. Mettendo da parte Fargo e Game of Thrones, è proprio la serialità ad avere connaturata in sé la logica accumulativa. Entrare in un mondo narrativo complesso e sfaccettato è quello che ci inchioda e ci appassiona. Le serie tv (e anche altre forme di serialità come i fumetti) hanno nella loro struttura la possibilità di aumentare la complessità dei personaggi e del contesto in cui operano. La serialità fa della durata il suo punto di forza (ma può facilmente diventare la sua debolezza, nel caso di una scrittura poco solida e poco accurata) e questo le apre delle possibilità negate al cinema, che deve risolvere la narrazione in un’ora e mezza o due. A proposito di accumulazione narrativa, merita un discorso a parte il romanzo. Rayuela di Cortázar, I detective selvaggi e 2666 di Bolaño, Olive Kitteridge di Strout, Il tempo è un bastardo di Egan sono tutti costruiti secondo una logica accumulativa. Volendo tornare un po’ più indietro, anche narrazioni archetipiche come l’Iliade e l’Odissea funzionano secondo quella logica. Il grande merito di serie tv come Fargo, Game of Thrones, Black Sails o The Americans è stato quello di aver reso più pop una roba che la letteratura fa dall’alba dei tempi, da quando Sherazade doveva accumulare storie su storie per non morire.

Vena: Non sono certo io a credere nel neofunzionalismo. Lo fanno operativamente i Coen e i suoi migliori si manifestatosi, permette ai personaggi di espandersi e rivelarsi. Questo vale per Llewelyn Moss (Non è un paese per vecchi) come per i Blumquist, personaggi con diverso background e capacità decisionale. Una volta che il caso li pone di fronte a una scelta morale falliscono ed è il momento delle sette piaghe d’Egitto anche per loro; sì che i danni si accumulano fino a causare stragi narrativamente ragionevoli ma di fatto eccessive tanto da entrare nel regno del bizzarro. Per i “buoni”, nello specifico, Lou Solverson in questa stagione, c’è davvero poco da fare nel sottotesto “biblico”: rimanere uguali a sé stessi, resistere alle avversità, procurare un sacrificio di sangue (la signora Solverson). Il premio per loro è un divano e una discendenza e l’eroe perfetto è il Drugo che prova a tornarci e che per caso ha prole. Quello che non abbiamo discusso è infatti il funzionalismo ripetuto delle narrazioni presenti anche in questa serie, funzioni che sono dell’Antico Testamento in cui il buono soffre, anche se buono. Nessuno stupore: in Fratello, dove sei? non c’era l’Odissea?