Che cos’è un racconto fantastico? Non possedendo una risposta che possa circoscrivere i limiti narrativi, linguistici e poetici del genere, ho deciso di seguirne alcuni sviluppi tradotti, dedotti o intuiti dalle opere di scrittori di racconti[1], che consentono di poterne seguire le linee di deriva, per invenire lungo quel percorso, il quale più che definire il genere lo attraversa e continuamente lo supera e lo inventa.

1. Alchimia del racconto fantastico

a. Apparenza e immediatezza

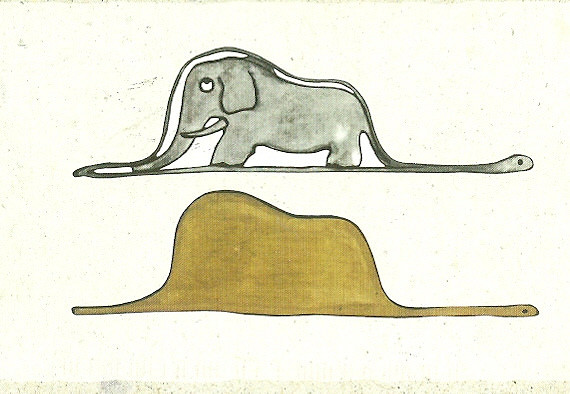

L’insospettabile Rimbaud chiamato in causa da Cortázar e Piglia nei loro saggi sul racconto, nel momento in cui la delucidazione sull’idea di visione immediata e di scrittura sdoppiata risulta, fondamentalmente, da un’intuizione, così risponde a Cortázar: “E il mondo, quando tu uscirai, che sarà diventato? A ogni modo, nessuno delle apparenze attuali.” E così, invece, a Piglia: “La visione istantanea che ci fa scoprire ciò che è sconosciuto, non è una lontana terra incognita, ma il cuore stesso dell’immediatezza.” Il racconto come vertigine dell’apparenza.

b. Cifra, enigma, assurdità

Scrive E. A. Poe nel racconto Lo scarabeo d’oro: “Il problema è il linguaggio della cifra[2]”.

Scrive F. Kafka nel racconto brevissimo Prometeo: “Restò l’inesplicabile montagna di roccia… La leggenda tenta di spiegare l’inesplicabile. Poiché essa nasce da un fondo di verità, deve a sua volta per forza finire nell’inesplicabile.”

Scrive J. L. Borges nel racconto Pierre Menard, autore del Chisciotte: “Vediamo ora l’altra [opera di Menard, ndr]: la sotterranea, l’infinitamente eroica, l’impareggiabile. Che è anche – ahi, limiti dell’uomo – l’incompiuta. Quest’opera, forse la più significativa del tempo nostro, consta dei capitoli IX e XXXVIII della prima parte del Don Chisciotte, e di un frammento del capitolo XXII. So che una tale affermazione ha tutta l’aria d’una assurdità; giustificare questa «assurdità» è lo scopo di questa nota.”

Da un’analisi dei tre passi citati si possono trarre alcune caratteristiche del racconto fantastico: il mistero, ovvero “il linguaggio della cifra”, che rinnova il significante; l’inesplicabilità, ovvero l’enigma, oltre la verità da cui deriva l’enigma; il contesto, ovvero “del tempo nostro”[3], oltre il tempo storico; l’assurdità contro la ragione.

La prima frase, da Lo scarabeo d’oro, per quanto si riferisca alla tecnica di interpretazione di un codice cifrato è imperniata sull’attribuzione di un significato a un determinato segno. Ciò che conta, ora, non è il significato, ma il segno in sé, il significante. Ciò che conta allora, è la lettura non soltanto come la tecnica volta alla scoperta di un senso insito nelle parole, quanto come capacità di riconoscere il segno quale veicolo del mistero. Il linguaggio si troverebbe a essere: la possibilità che si mostri il mistero. L’interpretazione, come la verità, è evenienza che postula il riconoscimento. Argomento di ogni riconoscimento è l’evasione di un mistero; ma ciò che resta infine, una volta riconosciuto e magari decifrato il linguaggio, è un profondo turbamento, come se il mistero dovesse durare all’infinito. Si può dire che il turbamento, e non la verità, sia alla base del linguaggio della cifra, del mistero – e in ulteriore istanza del racconto fantastico.

Nel secondo racconto, Kafka opera una riduzione narrativa della storia di Prometeo, elimina il superfluo e racconta solo gli eventi che gli interessano: Prometeo, l’aquila, la montagna cui viene legato il titano. Poi, procede per sottrazione: dalla vicenda classica a un assunto, una frase, che chiude la storia e la riapre all’istante verso enigmi narrativi quali la circolarità del tempo e il caso. L’ultima frase del racconto richiama circolarmente con quel “per forza” l’impossibilità di una risposta per la presenza della montagna. L’acme del racconto è qui, in questo avverbio in grado di innescare la serialità dell’evento (e si potrebbe dire addirittura: la serialità della montagna), nel fatto che un elemento inesplicabile permanga e, al di là dei significati estrinsechi e simbolici, perpetui l’enigma[4]; infine il fatto assurdo, dipendente dall’eventualità che ciò che continuerà a permanere e a definire la realtà e la finzione della storia di Prometeo è la presenza costante della montagna.

La terza citazione deriva da Pierre Menard, autore del Chisciotte – un racconto in cui il contesto è praticamente il racconto stesso, in cui è il tema stesso a contenere l’«anormalità» (Cortázar, opere menzionate).

2. Borges e Cortázar

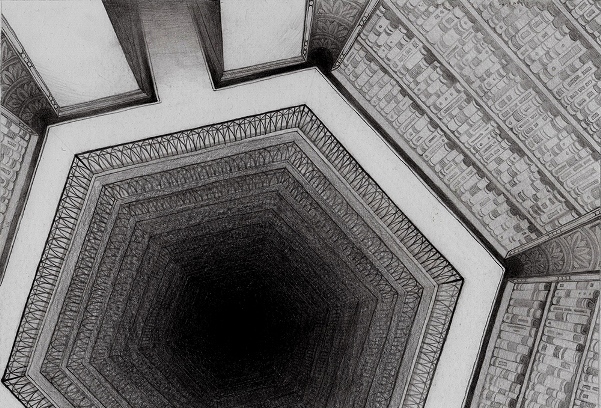

a. Teoria del corridoio

Borges sosteneva, riguardo alla scrittura dei suoi racconti, di conoscere il più delle volte l’inizio e la fine di una storia, ma di non concepirne lo sviluppo intermedio all’unisono. Come un architetto che deve unire due stanze per mezzo di un corridoio. Il problema per Borges è la forma del corridoio: per cui abbondano labirinti, specchi, sogni, libri, biblioteche etc. Cortázar, al contrario, parte spesso dall’immediatezza della visione dell’evento (la vertigine) che trasforma il contesto in cui accadono i fatti, mostrando un’altra possibilità aldilà di un mondo ordinario. La vertigine è come una porta che si apre in un corridoio che isola due stanze tra migliaia di possibili stanze, e che tenta di metterle in contatto. Questo passaggio modifica la realtà – o quella cosa noiosa che si definisce realtà.

Nota sul corridoio: ho inteso la similitudine in maniera più generale, laddove Cortázar esplicita: “Ci sono momenti della mia vita […] in cui per un istante smetto di essere colui che abitualmente sono per trasformarmi in una specie di corridoio, di passaggio.”

Nota sul tempo: la tecnica di contrapposizione tra i generi letterari è molto frequente nei saggi di Cortázar, come nel caso del confronto tra le nouvelles (o racconti lunghi) e i racconti brevi “scritti contro il tempo”, ossia che sfuggono alla linearità classica del tempo. Se un evento improvviso e fantastico irrompe all’interno di una vita ordinaria, per la quale vale la successione di passato-presente-futuro, il tempo dell’azione (e della vita stessa) ne uscirà modificato, per cui saranno indistinguibile il passato dal presente o dal futuro etc.

b. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius

Che effetto fa un libro di racconti fantastici lo sintetizza Borges nel suo laboratorio di finzioni: “Era un libro in ottavo grande. Ashe l’aveva lasciato al bar, dove – mesi dopo – lo ritrovai. Mi misi a sfogliarlo e provai una vertigine stupita e leggera, che non descriverò, perché questa non è la storia delle mie emozioni ma la storia di Uqbar, Tlön e dell’Orbis Tertius”. La sintesi, in questo esperimento, dà due risultati: il primo è una sensazione di vertigine, legata alla scoperta, e chi sta in laboratorio è cosciente che non si tratta soltanto di una scoperta tout court, quanto di un’invenzione (“Ashe l’aveva lasciato al bar, dove – mesi dopo – lo ritrovai.” – una delle frasi più felici di Borges; frase duplicemente felice e per l’asciuttezza e il ritmo, e per quel commovente lo ritrovai); il secondo è la percezione che quella stessa invenzione è già qualcosa di altro, un caso tra migliaia di casi, e che il caso non può mai completamente appartenere a chi lo ha disvelato, poiché la natura delle cose ama nascondersi, secondo la lezione di Eraclito, e insieme ama svelarsi attraverso degli strappi. Questa inquieta parzialità – la cui forma più riuscito è il libro – è il cuore stesso del racconto fantastico, e è un cuore malvagio: l’alterità del mondo di Tlön, presume un al-di-qua fortemente buono, in termini di giudizio sul mondo reale, un suo contrario dal quale sia attratto, come in un esperimento di mesmerismo.

c. Attraversamento del corridoio

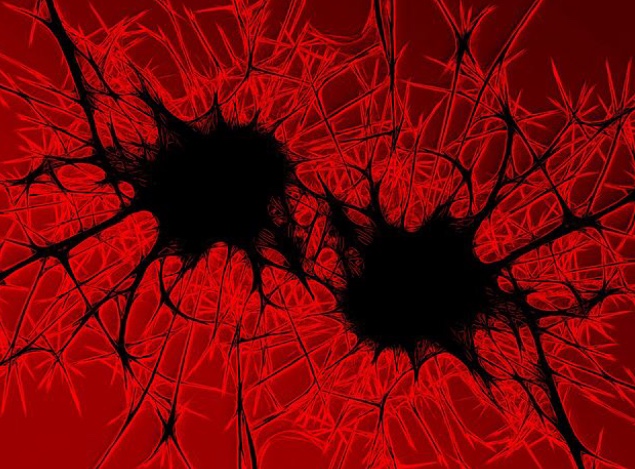

Nel saggio Del racconto breve e dintorni Cortázar afferma che la scrittura di un racconto breve, in particolare di un racconto fantastico, è la polarizzazione di una nevrosi che può afferrare il cuentista al momento dell’invenzione del racconto e verso la quale avverte irresistibile il desiderio di allontanarla da sé, come se la scrittura di un racconto fantastico fosse un esorcismo e il racconto stesso (Cortázar si riferisce in particolare alla prima stesura, non alle possibili altre, durante le quali si lavora per rifinire il racconto) è ciò che si cerca di scacciare, allo stesso modo in cui si fa con un’allucinazione, un incubo. Inoltre, perché questa tecnica non serva soltanto a scrivere un discreto racconto letterario, è necessario riconoscere che “la differenza tra possessione e cucina letteraria… è la tensione interna della trama narrativa.”

La vertigine dell’apparenza avvicina all’estraneo, al misterioso, è limite e passaggio aldilà del quale si intravede il corridoio. Tutto sta ad attraversalo; e quanto accade durante l’attraversamento, poiché con estrema difficoltà si riesce a descrivere il contemporaneo, è trasposizione di sé dentro qualcosa che è più simile al sogno o all’allucinazione – come scrive Borges ne Le rovine circolari: “Non essere un uomo, essere la proiezione del sogno di un altro uomo: che umiliazione incomparabile, che vertigine!” –; solo interviene la cosa più terribile, la memoria, che “traumatizzata da un’esperienza vertiginosa, conserva fin nei dettagli le sensazioni di quei momenti.” La distanza che si verrà a porre alla fine della scrittura del racconto tra quest’ultimo e lo scrittore, definirà lo spazio nel quale il racconto vive, respira come creatura autonoma.

Nota sul lettore: anche se dall’altra parte, il lettore deve essere posseduto dal racconto, così come lo è stato lo scrittore. L’ansia, la nevrosi, l’allucinazione e la loro catarsi se traslate attraverso il racconto potranno parlare al lettore, poiché “la comunicazione [tra scrittore e lettore, ndr] si dà a partire dalla poesia o dal racconto, non per mezzo loro.”

d. L’isola a mezzogiorno

Un racconto di pura vertigine è L’isola a mezzogiorno. Marini, il protagonista, conduce una vita piuttosto ordinaria, che segue una routine consolidata, lavorando come steward sul volo Roma – Teheran. Durante uno dei voli nota un’isola attraverso un finestrino dell’aereo, poi “guardò l’orologio senza sapere perché; era esattamente mezzogiorno.” L’isola, viene a sapere Marini, è Xiros nell’Egeo. Con questa visione inizia il racconto (e la sua vertigine). L’isola comincerà a ossessionare Marini, il quale attenderà sempre più febbrilmente il passaggio su Xiros, abbandonando del tutto la presa sulla sua vita. L’ossessione scava nell’immaginario dell’uomo, e si sedimenta, fino a sfociare in una silenziosa follia e condurre a uno sdoppiamento, fino all’ammissione che “Niente di tutto ciò aveva senso, volare tre volte alla settimana a mezzogiorno su Xiros era tanto irreale quanto sognare tre volte alla settimana di volare a mezzogiorno su Xiros.”

La vita che Marini comincia a sognare sull’isola, però, è impossibile, irrealizzabile e fugace come la materia onirica che tenta di giustificarla. In questo sogno, che trasforma la vertigine in possessione, l’isola invade e gode Marini “con una tale intimità che non era capace di pensare o di scegliere.” Nel punto più profondo del sogno, mentre Marini si vede immerso nell’acqua salata e, lasciatosi l’isola alla spalle, sta nuotando, un rumore attrae la sua attenzione, alza per un attimo gli occhi al cielo e, quando s’accorge dell’aereo per Teheran, l’uomo rifiuta di vedersi dall’altra parte, ovvero nella realtà, e ribadisce “che non si sarebbe lasciato contaminare dalla parte peggiore di se stesso, che una volta di più sarebbe passata sull’isola.” In questo punto del racconto c’è l’akmè della tensione narrativa, poco prima dello switch finale (grazie al quale tutto ritorna a ciò che era sempre stato al di fuori della follia e della vertigine di Marini) e dello scioglimento.

e. Pierre Menard, autore del Chisciotte – Istruzioni per John Howell

Che Istruzioni per John Howell sia un racconto in cui si manifesta l’assurdo è detto fin dall’inizio: “Pensandoci dopo – in strada, su un treno, in aperta campagna – tutto questo sarebbe sembrato assurdo, ma un teatro non è altro che un patto con l’assurdo, il suo esercizio efficace e sontuoso.” Questo incipit sembra echeggiare l’ironico proposito della nota sul Don Chisciotte di Pierre Menard, sia per il tono risoluto con cui si prende posizione nei confronti dell’assurdo, sia perché, come detto per il racconto di Borges, anche in Istruzioni per John Howell il fantastico si manifesta nel contesto. Entrambi i racconti inoltre si fondano su un forte simbolismo, ma se nel Pierre Menard è nascosto all’interno dell’opera stessa (“la sotterranea” è definita) dello scrittore inventato da Borges, nel racconto di Cortázar non si fa mistero del simbolismo, che funge da specchio deformante della realtà.

Che cos’è dunque il contesto? È il tema del racconto, come suggerisce Cortázar, ma è anche un indizio sul quale Borges decide di glissare. In Pierr Menard, autore del Chisciotte Borges insiste su un punto: Pierre Menard non ha cercato di copiare il libro di Cervantes, ma di ricordarlo e riscriverlo e in più di non attualizzarlo. Eppure una cosa sono le intenzioni di Pierre Menard (ammesso che un personaggio inventato abbia delle intenzioni diverse da quelle impostegli dal suo creatore) e un’altra quelle di Borges: ad esempio, la scelta del Capitolo XXXVIII del Chisciotte nel quale si tratta la differenza tra le armi e le lettere, come a dire tra la realtà e la finzione (in fondo non è il Chisciotte la prima opera che pone questa scomoda domanda come problema?). Senza addentrarsi oltre nell’intriceccio del problema realtà/finzione, è utile però rilevare un ulteriore grado simbolico del racconto di Borges, grazie al quale si può tentare una risposta a un paio di quesiti sul contesto: l’invenzione del poeta Menard serve a Borges per sdoppiare le sue valutazioni critiche e poetiche dietro la figura stessa del poeta? L’esistenza di un poeta come Menard, irreale e assurda, giustifica questo sdoppiamento? Con la riproposizione del Capitolo XXXVIII Borges ammetterebbe ironicamente due cose: uno, la sua lontananza da ogni vertigine (il distacco che è già presente in Tlön, Uqbar, Orbis Tertius); due, la poetica di Borges qui coincide con quella di Cervantes, allo stesso modo in cui l’impresa di Menard coincide con quella di Don Chisciotte.

Tornando a Istruzioni per John Howell. Dopo quanto detto su Pierre Menard, va notato come al simbolismo cui allude il teatro fin da subito come specchio deformante e performante della realtà, e alla struttura che su questi simboli si regge, qualcosa sfugge, si sottrae. Cortázar costruisce questo racconto mostrando al lettore fin da subito il corridoio della vertigine, così come lo percepisce Rice, il protagonista, l’uomo moderno che va al teatro per annoiarsi, il quale viene coinvolto da alcuni uomini in grigio a prendere parte alla commedia. Sebbene riluttante, Rice andrò in scena nel ruolo di John Howell. Una volta giunto sul palco, o meglio spinto sul palco, Rice/Howell sente davanti a sé, intorno a sé, la presenza del pubblico, nel quale sedeva poco prima, e ora avanzando verso la scena capisce “quello che in fin dei conti era il mondo vero…” Lo sdoppiamento è un trucco, come lo è senza dubbio l’ambientazione teatrale, per far apparire la vertigine come amplificatore della tensione narrativa; Cortázar non nasconde il momento in cui ciò avviene (allo stesso modo in cui non l’aveva tenuto nascosto ne L’isola a mezzogiorno): John Howell incontra sul palco Eva, la sua donna che nella finzione lo tradisce, da questo incontro previsto dal copione, o per meglio dire da un canovaccio su cui improvvisare, l’assurdo ne esce accresciuto. Qualcosa di più oscuro, indecifrabile, sotteso al gioco degli attori, emerge quando Eva sussurra all’orecchio di John Howell: “Non lasciare che mi uccidano”, ribadito più volte e rafforzato da un altro messaggio inquietante, sottocutaneo: “Rimani con me fino alla fine”.

Questi due messaggi fuori copione informano l’attore (e il lettore) della presenza di una storia nascosta, taciuta, una storia infame e malvagia, che con o senza la presenza di Rice sarà compiuta. Di fatto Rice, alla fine del terzo atto sarà gettato fuori dal teatro, a causa delle sue reiterate improvvisazioni tese a sovvertire le intenzioni omicide ormai palesi; un altro attore nel ruolo di John Howell (l’attore che avrebbe dovuto fin dall’inizio interpretarlo e che, conoscendo il piano infame degli uomini in grigio, si era rifiutato) completerà l’opera. La finzione, l’assurdo, deve andare avanti. La tensione narrativa non può essere spezzata, poiché dovrà condurre verso la fuga di Rice e John Howell nelle strade di Londra. Alle fine di questo racconto il senso del fantastico, per come è stato trattato sulla base delle considerazioni dello stesso Cortázar e sulla tradizione borgesiana, genera un’inattesa nuova forma: il simbolismo funzionale per lo svolgimento di metà della trama, l’evidente e la nascosta, lascia il posto alle fredde strade di Londra, a quella cosa conosciuta come il mondo reale, nel quale due uomini sono inseguiti dai loro stessi fantasmi, da ombre che non gli daranno tregua. L’orizzonte fantastico si amplifica a tal punto da non riuscirsi più a distinguere e da divenire una sola cosa col mondo reale. Il fantastico come vibrazione della paura del mondo, come vertigine della fuga.

3. Derive del racconto fantastico

a. Dentro il sogno

Finora dalla scrittura dei racconti di Borges e di Cortázar è venuta fuori la ricerca di una posizione distaccata che lo scrittore assume nei confronti del testo, al punto da seguire la definizione metaforica di esorcismo, insieme al tentativo di veicolare il fantastico nel reale. Che cosa accade a questo tipo di scrittura, che si manifesta attraverso improvvisi strappi (a volte simili a minuscole feritoie, altre a lacerazioni enormi), in due racconti di Puttane assassine di Roberto Bolaño – Prefigurazione di Lalo Cura, Puttane assassine In che modo in questi racconti, in cui la trama non viene fuori da episodi della vita dello scrittore, come ad esempio in Ultimi tramonti sulla terra, è ancora preminente la presenza di qualcosa che si può chiamare fantastico, qualcosa che costantemente deriva dalla vertigine dell’apparenza: si tratti di una storia di assurda, crudele, inspiegabile violenza, o della vibrazione di Pajarito Gómez? Il fantastico in questi racconti può essere l’estremizzazione della freddezza e del distacco con cui si legge di Tlön, o il deformarsi del quotidiano, dell’ordinario in qualcosa di più mostruoso e aberrante, qualcosa che permane come la montagna di Pometeo, qualcosa che nato dentro il sogno anela, desidera lacerare la superficie del sogno per guardare fuori nel caso, e poi tornare di nuovo a camminare nel sogno. Al di là del sogno si vede solo la realtà, la quale ancora una volta assomiglia in maniera inquietante al puro caso: cieco, violento, assolutamente malvagio.

b. Prefigurazione di Lalo Cura

Prefigurazione di Lalo Cura è tra i racconti più conosciuti di Bolaño. La sua fama è dovuta in larga parte al gioco dei travasi che lo scrittore cileno era solito fare tra personaggi e vicende di racconti e romanzi. Lalo Cura infatti ritorna nel romanzo 2666, sebbene la sua identità, la sua discendenza siano piuttosto differenti rispetto al racconto. In altri casi a cambiare è il nome del personaggio. Insomma, è altrettanto noto anche il progetto, se così si può chiamare senza esagerare, di un un’opera universale, di un unico grande libro che contenesse al suo interno varianti di una stessa storia, come se quest’opera non fosse più parte di una millenaria tradizione scritta, quanto piuttosto venisse fuori da una tradizione orale. Ma queste ultime rientrano di buon diritto tra le suggestioni di cui è vittima un lettore.

Tornando al racconto. Prefigurazione di Lalo Cura inizia così: “Sembra impossibile, ma io sono nato nel quartiere degli Empalados. Il nome brilla come la luna. Il nome, col suo corno, apre un cammino nel sogno e l’uomo cammina su quel sentiero. Un sentiero tremante. Sempre aspro. Il sentiero di entrate o di uscita dall’inferno. A questo si riduce tutto. Avvicinarsi o allontanarsi dall’inferno.” La voce narrante è quella di Lalo Cura. Il tema da qui in avanti si dipanerà nel ricordo della vita di Lalo da bambino/adolescente insieme alla madre Connie, la zia Mónica e la loro amica Doris, tutte e tre attrici porno dei film di Bittrich, un regista tedesco che hanno incontrato a New York e che da lì le ha portate a Medellín “aureolate di mistero”. Eppure, la storia della vita infantile/adolescenziale di Lalo – di questa vita di Lalo Cura – è segnata dall’incontro con Pajarito Gómez, l’attore per eccellenza di Bittrich, di cui il regista non poteva fare a meno. “Pajarito Gómez, un caso paradigmatico del porno anni Ottanta. Non ce l’aveva grosso, non era un culturista, non piceva ai potenziali consumatori di quel genere di film. Assomigliava a Walter Abel. Un dilettante che Bittrich aveva tolto dalla strada per metterlo davanti a una cinepresa: il resto era talmente naturale che sembrava finto. Pajarito vibrava, vibrava e all’improvviso lo spettatore, a seconda della sua capacità di resistenza, veniva trafitto dall’energia di quell’omettino dall’aria così deboluccia.” E poco dopo: “Pajarito entrava nell’occhio della cinepresa per caso, come se passasse di lì e si fosse fermato a guardare. Poi attaccava a vibrare…” Questa vibrazione è come il corno che evoca il nome Empalados, in grado di squarciare il sogno, di permettere all’uomo, a Lalo Cura, di camminare di nuovo lungo il sentiero tremante del sogno. Quando avviene l’ultimo incontro tra i due, Pajarito è ormai vecchio, si è trasferito a Buenaventura e, quando Lalo entra in casa e lo trova a guardare un film di Lopez Tarso, l’ex attore non lo riconosce. Inoltre sembra che Pajarito abbia smesso di vibrare, e che non resti di lui nient’altro che un uomo, un miserabile come tanti. Il dialogo tra i due è infestato di ricordi brutali, , di paura e ansia, di commiserazione. Qualcosa è cambiato e mostra il sogno che racchiude il mondo di Lalo: lo stupore di fronte all’ambiguità del caso, che non si lascia interpretare; “uno stupore costante, fatto di cadaveri e di persone comuni come Pajarito, che mi ringraziava.” Che Bolaño abbia costruito l’intero racconto per inserirvi questo incontro è un’ipotesi suggestiva, supportata dalla tensione narrativa, che tocca il suo apice nel fraintendimento delle intenzioni di Lalo da parte di Pajarito Gómez, e infine fa ricadere il ricordo per un’ultima volta nel sogno, nella “sensazione che l’appartamento intero si mettesse a vibrare”, prima di riconsegnare Lalo, Pajarito (e il lettore) al caso, alla realtà.

c. Puttane assassine

Il racconto che dà il titolo a tutta la raccolta, Puttane assassine, è una favola asfissiante. Una favola narrata da una principessa al suo principe – “e ciò che il principe rappresenta”.

La storia viene fuori da un’assurdità (qui differentemente dal Pierre Menard o da John Howell non c’è tentativo di dimostrare l’assurdo, che accade e basta, accade perché sì): “«Ti ho visto alla televisione, Max, e mi sono detta questo è il mio tipo…»”.

Puttane assassine è un racconto anomalo. Il primo segno lampante che crea una certa differenza di ritmo e di tensione con gli altri racconti, nei quali la tensione narrativa si muove, con quasi uguale intensità, come un’onda tra una prima persona o una terza persona narrante pur mantenendo l’epicentro del racconto nello sviluppo della trama, è l’ampiezza voce. La trama si snoda attraverso la voce della puttana assassina, la sua narrazione è contro il tempo e insieme tenta di dominare il tempo, poiché chi domina il tempo domina i fatti e così via, come in un gioco di scatole cinesi. La voce narrante è interrotta soltanto da alcune descrizioni parentetiche che ci dicono qualcosa sullo stato della vittima (il principe come vittima: sovvertimento della favola classica). Tutto il resto segue l’immaginifico delirio di violenza della donna.

La seconda questione riguarda la tradizione del racconto fantastico, il modo violento, disturbato, nevrotico con cui il fantastico viene rappresentato. Lo strappo qui è lacerazione profonda, che sia apre sull’enigma della presenza della puttana e, ancora prima, della sua visione. “Forse è tutto provocato da un incubo che non stiamo avendo né tu né io…” dice la puttana assassina. L’enigma nella letteratura di Bolaño è sinonimo di abisso: il fantastico è calarsi in quell’abisso, restarci dentro, finché non resta nient’altro del mondo là fuori.

Il doppio è uno dei canali attraverso cui si manifesta il fantastico: ne Le rovine circolari di Borges il mago crea il suo stesso doppio come un demiurgo, finché la consapevolezza di essere egli stesso il doppio di qualche altro sconosciuto demiurgo bruciato nelle stesse rovine, non ne sancisce la morte – il doppio come un punto intermedio nell’infinito ripetersi degli eventi. Ne L’isola a mezzogiorno c’è una forma più moderna della percezione del doppio, una forma già più nevrotica, che può venire fuori soltanto dalla rottura di una vita abitudinaria: l’ossessione di Marini assume le caratteristiche del sogno ad occhi aperti, della fuga da una realtà asfissiante, che si conclude con il rifiuto della realtà. In Puttane assassine il demiurgo è una donna malvagia, che estrae a caso un corpo dalla moltitudine, un corpo sconosciuto, mai visto prima, un corpo che esulta in uno stadio durante una partita, ignaro che dall’altro lato del televisore una principessa crudele sta ricambiando il suo saluto alla romana – “Sai che saluto è? Lo sai di sicuro e se non lo sai in questo momento lo intuisci. Sotto la volta notturna della mia città, tu saluti rivolto alle telecamere e io da casa ti vedo e decido di offrirti il mio saluto, di rispondere al tuo saluto”. L’anafora rafforza, sedimenta il desiderio omicida della donna, adescatrice sessuale, immagine contemporanea della poesia, colei che scatena la vertigine dell’apparenza. Il doppio, poeticamente, postula l’infinita ripetizione, è la cifra dello specchio[5], ma è anche il tentativo di stringere l’infinito in una morsa, di dominarlo, seviziarlo e infine toglierlo di mezzo.

Questo racconto apre uno squarcio nella produzione breve di Bolaño. Per quanto si vogliano cercare le derive del fantastico al suo interno, qualcosa di nuovo viene fuori con violenza, qualcosa che ha le sue radici nell’ossessione amorosa di Ligeia di E. A. Poe; che si fa carico dell’immediatezza evocativa di alcuni momenti numinosi delle Illuminazioni di Rimbaud; che ripete il legame di tradizione con la letteratura fantastica di Borges, Cortázar; che lacera la materia razionale di cui si presuppone sia fatta la realtà, per ibridarla, con il mostruoso, l’inatteso, il misterioso e enigmatico incubo della letteratura.

***

Bibliografia:

J. L. Borges, Finzioni, CDE 1985, traduzione di Franco Lucentini

J. Cortázar, Tutti i fuochi il fuoco, Einaudi 2005, traduzione di Ernesto Franco

R. Bolaño, Puttane assassine, Adelphi 2015, traduzione di Ilide Carmignani

F. Kafka, I racconti, BUR 1998, traduzione di Giulio Schiavoni

E. A. Poe, I racconti: 1831 – 1849, Einaudi 2014, traduzione di Giorgio Manganelli

J. Cortázar, Del racconto e dintorni, Guanda 2009, a cura di Bruno Arpaia

R. Piglia, Tesi sul racconto

[1] Non esiste nelle più diffuse lingue europee una parola che identifichi lo scrittore di racconti, fatta eccezione per il ceppo ispanofono: cuentista.

[2] Nella bellissima traduzione di Giorgio Manganelli, lo scrittore italiano traduce “the language of the cipher” con la parola “crittogramma”. Ho preferito, invece, mantenere la separazione e tradurre letteralmente per poter ragionare sui singoli elementi della frase.

[3] Per ogni scrittore, di romanzo o racconto fa poca differenza, il più indecifrabile enigma è il contemporaneo. Anzi, si può affermare che in larga parte gli scrittori che si occupano del contemporaneo, e che provano a sviscerarlo, non facciano altro che infittire la trama dell’enigma, aggiungendo cifra a cifra.

[4] La base di quest’enigma è, nella narrazione, lo sviluppo di una storia in cui ci si trova in presenza di eventi inesplicabili, in generale ambigui e indeterminati, che provocano turbamento nel lettore e soprattutto provocano la domanda incessante: cos’è il reale? (Da: Cos’è reale? – Intervista a Carlos Dámaso Martinez).

[5] Lui aveva citato, a memoria: «Copulation and mirrors are abominable». Il testo dell’Encyclopedia diceva: «Per uno di questi gnostici l’universo visibile è illusione, o – più precisamente – sofisma; gli specchi e la paternità sono abominevoli (mirrors and fatherhood are abominable) perché lo moltiplicano e lo divulgano. – J. L. Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius